我国碳酸酯类电解液溶剂的产业现状

电解液溶剂与电池的综合性能息息相关。介绍了目前国内常用的电解液溶剂及其物理性质,其中碳酸二甲酯和碳酸甲乙酯用量最大。同时主要介绍了碳酸二甲酯和碳酸甲乙酯的现阶段生产技术,对比了碳酸二甲酯生产工艺的优缺点,介绍了酯交换法合成碳酸二甲酯的主流工艺。最后分析了当前两种主要电解液溶剂的产能及市场情况,并提出未来产业发展的方向。

1 概述

电解液是锂电池四大材料之一,在电池成本中占比约7%,电解液主要由高纯溶剂、锂盐、添加剂构成,按近似83∶12∶5的质量比配制而成。溶剂作为离子在正负极之间传递的载体,直接影响电池导电率、化学稳定性、试用温度范围、能量密度等指标,与电池的综合性能息息相关,一般由高介电常数和低黏度的溶剂混合而成。

目前常用的电解液溶剂有环状碳酸酯和链状碳酸酯两大类。环状碳酸酯包括碳酸乙烯酯(EC)、碳酸丙烯酯(PC),链状碳酸酯包括碳酸二甲酯(DMC)、碳酸二乙酯(DEC)和碳酸甲乙酯(EMC)。其中用量较大的是EC、EMC、DMC三种,如:磷酸铁锂电池注重改善导电性,电池中的DMC用量会更大;而三元电池注重改善低温性能,电池中的EMC用量会更大。

2 DMC产业现状

DMC常温下是无色透明、略有气味、微甜的液体,难溶于水,可以与醇、醚、酮等几乎所有的有机溶剂混溶,可分为工业级(纯度99.9%)和电池级(纯度99.999%以上)。DMC可用于合成聚碳酸酯单体碳酸二苯酯、异腈酸酯、氨基甲酸酯等多种化工产品。电池级DMC具有高介电常数、较高的电化学稳定性以及低黏度等特性,主要用于锂电池电解液溶剂。

2.1 DMC生产工艺

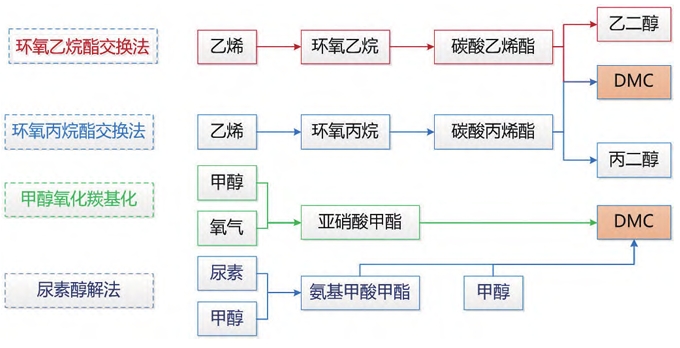

目前,国内工业化的DMC合成技术主要有酯交换合成法、甲醇氧化羰基化法、尿素醇解法,主要合成路线如图1所示,不同合成路线的对比见表2。

近年来,随着DMC的发展,工艺也逐渐更新。目前,光气法生产DMC的工艺已被完全淘汰,酯交换法合成DMC是国内的主流工艺,装置产能约占DMC总产能的80%左右。另外,甲醇氧化羰基化法也已成功工业化,中盐安徽红四方采用的是此工艺的液相法,重庆东能新能源采用的是此工艺的气相法。部分企业在尝试尿素法生产工艺,受限于产品质量和分离问题,规模化生产仍有欠缺。

图1 DMC的不同合成路线

2.2 DMC市场

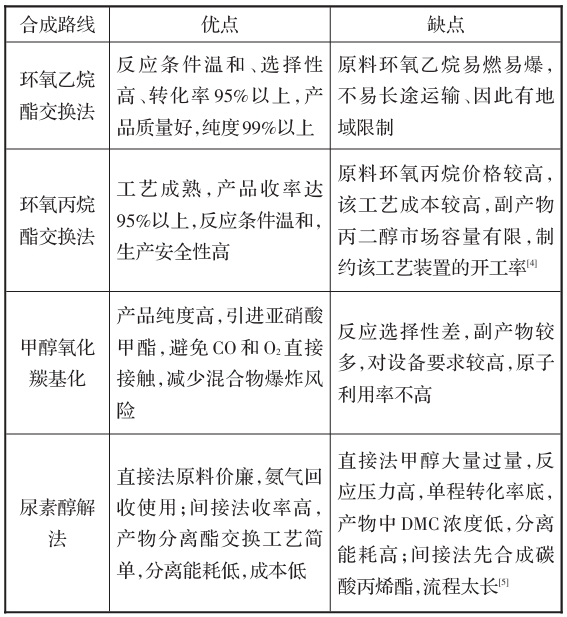

2023年以来,国内DMC新增产能46万t,其中华鲁恒升30万t,山东德普化工二期6万t,卫星石化10万t。截至2023年底,中国DMC产能约217万t,总产量约125万t,同比产能、产量分别增长27%、19%。2019—2023年DMC产能、产量呈逐年增长的趋势,如图2所示。

表2 不同合成路线的对比

DMC产能的增长主要依托下游应用的拓宽:一是DMC作为新能源锂电池电解液的重要溶剂,国内锂电新能源的发展带动了需求;二是2015年后国内聚碳酸酯技术国产化,推动了国内产能增加,目前国内产能约350万t,共涉及15家生产企业;三是作为溶剂的传统市场,如显影液、医药、黏胶剂等。2022年DMC下游需求结构为电解液及相关行业,约占总需求的43%,聚碳酸酯行业约占26%,显影液行业约占3%,涂料胶黏剂等行业约占12%,固光医药等行业约占3%。

图2 2019—2023年DMC产能、产量及均价情况

3 EMC产业现状

EMC同时具有甲基和乙基两种官能团,即同时具有DMC和DEC的性能,且因其黏度较低,液态范围较宽,低温性能突出,成为使用量较大的溶剂之一。

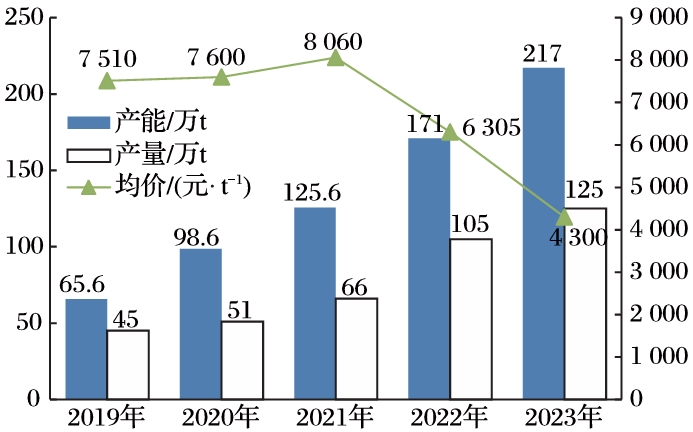

目前市场上EMC生产工艺采用DMC和乙醇酯交换法,DMC适度过量有利于EMC的合成,因此会副产DMC和甲醇的共沸物。此共沸物可以作为DMC生产的原料,因此同时具有DMC和EMC装置的厂家生产成本更具有优势。图3为EMC的合成路线,表3为国内EMC产能及在建产能的分布情况。

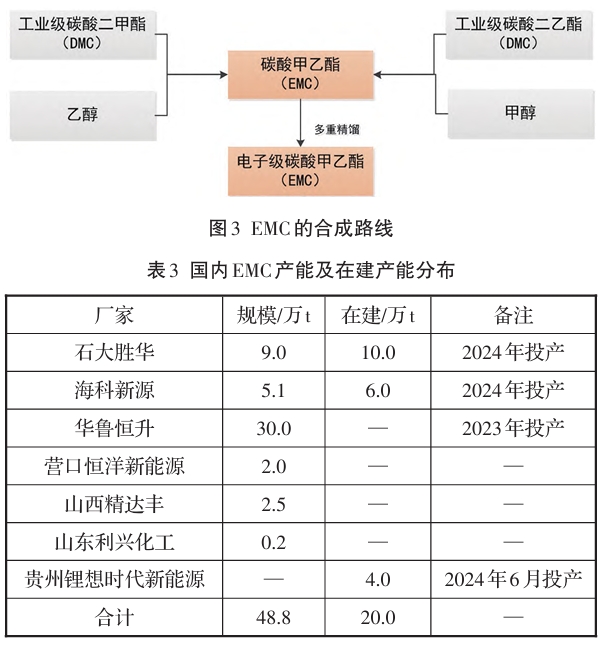

目前国内EMC产能48.8万t,其中华鲁恒升产能最大,占到国内产能的61.5%,石大胜华、海科新源是国内市场主要生产厂家,其他厂家多为小于1万t的小装置,整体竞争力较差。

4 结语

DMC下游应用多样且相对稳定;EMC、EC、DEC的市场需求主要在锂电电解液,需求相对单一,对电解液市场的依赖性强。根据高工产研锂电研究所(GGII)统计:2023年中国动力电池出货量630 GWh,同比增长31%;储能锂电池出货量206 GWh,同比增长59%;3C消费类数码产品出货量49 GWh。2023年,国内锂电池电解液出货量113.8万t,同比增长27.7%,对应电解液溶剂的需求量95万t左右,目前国内用量较大的EC、EMC、DMC等溶剂基本都供大于需,未来成本竞争将更加严峻,拥有“DMC-EMC”配套产能,以及规模化产能,将更具有优势。(作者:王佳臻)

下一篇:天津海洋产业高质量发展对策建议