“多规合一”视角下特色小镇规划探讨

特色小镇是经济新常态下特色资源整合、产业升级、创新驱动、展示形象的新平台。文章在对特色小镇的内涵、特征以及“多规合一”目的、意义梳理分析的基础上, 归纳总结了特色小镇规划所面临的主要问题, 探讨了特色小镇规划建设中融入“多规合一”理念、技术的必要性。研究对于促进特色小镇在“多规合一”规划引领下, 更好的发挥其作为促进区域经济发展转型的重要功能和作用具有积极的意义。

随着我国新型城镇化的进一步推进, 小城镇建设水平不断提高, 规模也逐渐扩大, 但随之而来的城镇建设传统风貌缺失, “千城一面”“千镇一面”“千村一面”现象突出, 城镇产业支撑不足、产城融合滞后、产业效益不高等问题突显。在此背景下, 特色小镇创建工作逐步开展并初见成效。2015年浙江省决定在全省培育和规划建设100个左右特色小镇;云南省2017年6月公布了105个特色小镇的创建名单;安徽、广西, 新疆等地也逐步开展特色小镇创建工作。国内学者对特色小镇的研究也不断开展。杜立柱以哈尔滨市大用镇为例, 研究大农业特色在特色小镇如何发挥的问题[1];赵佩佩在梳理浙江特色小镇发展经验的基础上提出了特色小镇规划应注重的问题[2];黎小艳研究了布尔陶亥苏木小镇的民族、文化的特色[3];蔡健分析了以模具产业为核心的台州市黄岩区特色小镇的规划编制问题[4];梁洁研究了江苏省半城镇的特色定位、塑造路径及规划问题[5]。与此同时, 为加快“多规合一”规划编制探索, 加快规划体制改革, 国家发展和改革委员会、国土资源部、环境保护保部和住房与城乡建设部四部委于2014年联合下发《关于开展市县“多规合一”试点工作的通知》, 在包括大理市在内的全国28个市县开展“多规合一”规划编制试点, 2015年7月, 安徽省在合肥、蚌埠等多个地级市开展“多规合一”试点工作, 同年8月, 云南省决定在全省16个州市和滇中产业新区各选择1个县市区开展“多规合一”试点工作, 2 0 1 6年4月广西下发了《开展省级空间性规划“多规合一”试点工作方案的通知》, 随后陕西省、河南省等省份也开始编制“多规合一”, 2018年3月自然资源部的设立为全面实施“多规合一”奠定了基础。

一、特色小镇及“多规合一”

(一) 特色小镇的内涵

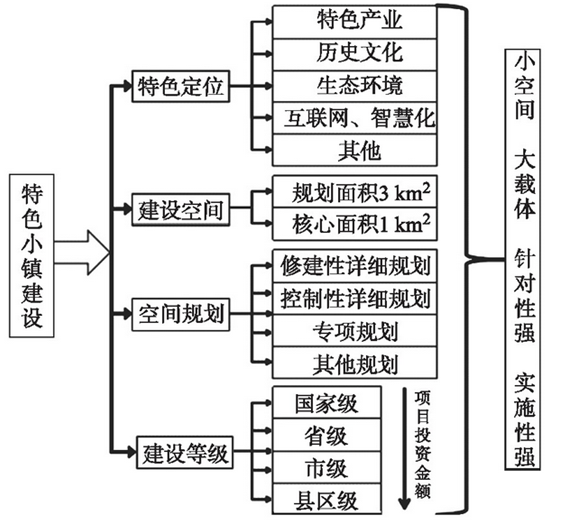

“特”和“小”是特色小镇的特征。“特”就是要彰显小镇产业、历史文化、自然环境等方面的独特性, 进而将其打造成为宜居、宜养、宜业、宜游的高品质空间;“小”就是指小镇的空间规模相对较小, 特色小镇的规划面积一般为3km2, 核心规划面积为1 km2, 如云南省创建的105个特色小镇, 都是以该空间范围为基础, 要求在此范围打造具有独特文化内涵、集生产、生活、生态于一体的聚落形态。浙江省作为我国最先开展特色小镇创建的省区, 明确指出特色小镇作为一个产业发展空间平台, 其不同于产业园区和行政区划单元, 相对独立于市区, 具有明确产业定位、文化内涵、旅游和一定社区功能;在各地已有实践的基础上, 国家发展和改革委员会在《关于加快美丽特色小 (城) 镇建设的指导意见》中进一步明确了特色小镇的概念, 指出特色小镇主要是聚焦特色及新兴产业, 通过聚集发展要素, 打造三产融合发展平台。

从特色小镇的空间尺度来看, 其规划范围不再局限于以行政区为单元进行规划, 其规划空间范围主要依据产业要素整合需求及产业链关联度而确定, 小镇既可以在一个行政区范围内, 也可以跨行政区而存在;既可以是一个片区, 也可以是多片区联合创建, 如云南沧源翁丁佤族葫芦小镇, 整合了县城边上的葫芦小镇片区、勐莱崖画小镇片区和翁丁原始村落片区, 三个片区共同申报省级特色小镇, 并获成功。特色小镇创建的产业发展导向和空间位置的灵活性, 决定了特色小镇的规划与传统规划有所区别, 其主要是基于区域特色、产业需求等进行空间格局安排和建筑形态设计, 不再是简单的“穿衣戴帽”和空间规模扩张, 而是以提高土地节约集约利用, 提高单位土地投资率为约束条件, 对原有产业发展能力的提升、产业发展方向的转型升级和空间格局的优化, 高效率生产空间、高品质生活空间、高质量生态空间打造是小镇创建的核心目标。特色小镇相关创建标准可反映这一导向, 如云南省要求创建国家级的特色小镇须在三年内投入30亿元以上, 第一年完成全投资额的20%, 第二年完成50%, 第三年全部完成, 在此过程中需明确投资运行主体、建设内容、投资规模、以及完成时间等。各地在特色小镇创建实践中, 形成诸多经验和好的做法, 特色小镇打造也摸索出各具特点的模式, 特色小镇正成为促进特色产业培育、产城融合、三产融合及乡村振兴等有效实施的重要平台。

(二) “多规合一”的意义

“多规合一”是以构建空间衔接一致的空间管控体系为核心, 通过“一张图”绘制, 统筹安排区域空间发展。在此过程中, 国民经济和社会发展总体规划主要起到目标引领作用, 城乡总体规划和土地利用总体规划发挥空间规模、布局控制作用, 生态环境类规划主要发挥生态本底控制作用, 通过不同规划间的协调、衔接, 最终在整个规划区域中形成“五个一”, 即“一张图、一个信息平台、一个协调机制、一个审批流程、一个监督体系”。开展“多规合一”规划编制, 有利于解决同一区域内不同规划自成体系、规划内容相互冲突、规模控制、空间布局不一致等问题。对于规划管理部门而言, “多规合一”可以强化政府空间管控、治理能力, 也是推动现行规划体制改革的重要契机。总体来看, “多规合一”规划编制试点, 对加快城乡规划转型, 促进城市空间由生产型空间向生活型空间转变、优化区域空间协调等都具有重要意义。

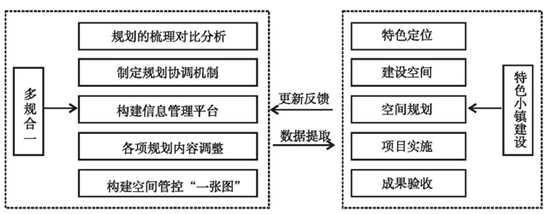

当前, 全国特色小镇试点数量已超过600个, 并且部分尚未开展特色小镇创建的省市正逐步推进此项工作, 未来一段时间内, 特色小镇的数量、影响将进一步扩大。与此同时, “多规合一”已在全国多个地区进行试点, 其编制方法、技术也已经逐渐成熟, 可为特色小镇的建设提供更好的规划支撑。“多规合一”中“五个一”可以有效的支撑特色小镇的科学选址与规划编制, 提高特色小镇规划编制效率、水平, 推进特色小镇具体项目落地的进程。二者关系如图2。

(三) 特色小镇规划面临的问题

在特色小镇的建设过程中, 需在综合分析小镇的自然、环境、社会、经济等因素基础上, 科学、合理的制定特色小镇产业、人口、文化等方面的规划, 发挥好规划的引领作用对于推进特色小镇建设, 实现特色小镇的综合效益具有重要的作用。当前特色小镇规划编制中存在的问题主要反映在以下三个方面:

(1) 规划选址不合理, 规划特色不突出。特色小镇的创建需突出“小”而“特”的特征, “小”很容易实现, 而“特”却很难体现。很多地方小镇在选址过程中往往只重视小镇的规模, 而忽视了其用地选择需充分考虑产业发展的需求, 忽视规划需在充分提炼当地特色基础上再开展, 造成选址不当, 规划项目特色不鲜明, 进面导致项目难以落地, 产业发展可持续性不强等问题。

(2) 规划编制自上而下, 自下而上结合不足, 政府企业权力责任界线不清。在由政府主导的特色小镇创建地区, 特色小镇的规划编制还多以政府主导为主, 规划编制过程中涉及到主导产业选择、项目策划、规划调整、协调等均以政府主导开展, 项目业主在小镇的策划、规划中参与度不深, 不利于特色小镇后期建设与项目的持续运营;同时, 地方政府为发挥更多的小镇社会效应, 在地方政府财政较为紧张的情况, 要求企业承担本应由政府承担的公益性项目投资, 导致企业投资成本增加, 企业投资意向下降, 在二者难以达成一致时, 小镇投资搁浅, 出现新的“特色鬼镇”。

(3) 用地审批、规划评审验收与企业投资行为时间周期的不匹配。特色小镇的规划是在已有上位规划的基础上进行编制的, 规划区域通常会涉及相关规划的调整, 这些调整往往耗时较长, 而小镇产业类项目往往需快速形成投资并产业收益, 对于政府主导型的小镇创建, 规划及项目落地需快速推进以及时完成投资目标, 达到考评要求, 规划间衔接、协调时间较长, 规划审批流程较多, 在一定程度上成为部分特色小镇难以推进的关键性因素, 如云南楚雄南华野生菌小镇, 资源条件较好, 区位条件较优越, 但由于地方政府无力支付建设用地报备前期费用, 企业也不愿意垫付这部分钱, 导致小镇从进入创建名单以来, 近一年时间用地问题都未解决, 小镇开工受阻。

二、“多规合一”视角下特色小镇规划探讨

(一) 特色小镇的选址

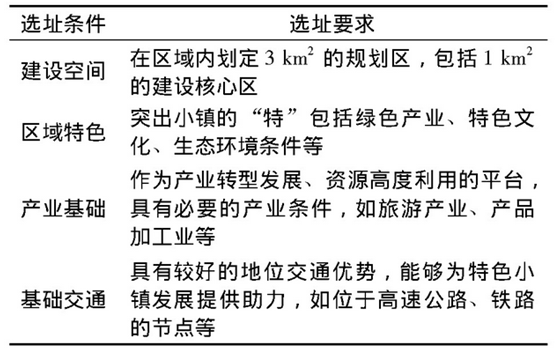

小镇选址的合理性对其创建成功起到关键性作用。选址是特色小镇创建前期必备环节, 特色小镇的“特”决定了其选址过程中必须要突出规划区域的独特性, 如优美的生态环境, 独具特色的民族文化、历史古迹、交通要道以及特色产业等, “小”要体现空间范围紧凑性, 是一个资源高度利用的空间平台。当前, 部分特色小镇由于前期选址不合理, 导致在规划编制过程中面临规划范围不清晰、规划间相互冲突等问题, 阻碍了小镇的推进进度。“多规合一”的优点在于有一个各级职能部门共同认可的“一张图”及统一的规划信息管理平台。将社会经济发展规划、土地利用规划、环境保护规划, 城乡规划等相关成果进行协调后, 各部门规划统一到“一张图”上, 实现在规模、空间范围、空间管制措施上的统一协调。在“一张图”形成的基础上, 以特色小镇建设条件为基础, 开展特色小镇选址工作, 可以保障小镇选址不触碰基本农田红线、生态红线等, 可综合协调各类规划条件、经济技术指标, 保证小镇创建的顺利开展及用地空间的合理安排, 提高用地效率及减小环境影响, 对小镇综合效应的发挥具有重要的作用。

表1 特色小镇的选址条件及要求

(二) 规划编制

从前面特色小镇规划面临的问题分析可以知道, 土地调规、林地调规、环评、可研及项目核准、建设许可, 规划审批环节多、周期长等问题都有可能成为影响小镇建设推进的制约因素, 而“多规合一”通过对不同规划要素整合, 较好的实现了“一个区域, 一个空间规划”的目标, 使各规划在区域边界上保持一致, 保证用地布局覆盖全域, 避免因空间布局冲突而导致“规划打架”的现象。编制有“多规合一”城乡总体规划的县市区, 在进行特色小镇规划时, 应以县级层面的“多规合一”“一张图”为基础, 按照特色小镇的发展定位、投资项目的目标和发展计划, 具体安排规划区内用地空间布局, 对有用地冲突的区域, 按照上位“多规合一”规划中构建的冲突协调解决机制进行协调, 编制特色小镇规划区范围内的“一张图”并构建规划信息管理平台, 便于后续具体项目的推进落实及小镇控规、详规及专项规划的编制。一套衔接紧密, 层级分明, 事权清晰的规划体系的构建, 对于小镇区域发展定位、空间功能的合理布置、投资进度的恰当安排等具有重要的作用。

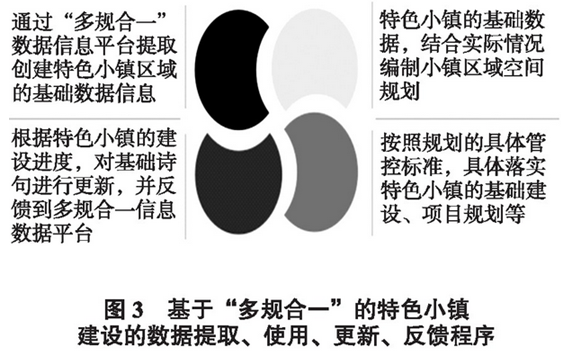

(三) 规划实施、评估与动态更新

特色小镇建设的核心在于产业的发展, 不仅注重与现有产业的相互结合, 而且强调投资的产出效应。作为经济新常态下推进供给侧结构性改革的重要平台, 特色小镇产业发展并不应以政府为主导, 而应以政府为引导、以企业为主体、采用市场化运作方式, 特色小镇创建对效率的诉求更加明显。而已有规划实施存在明显的滞后性, 这种滞后性对于空间范围较大的县级层面或乡镇级层面尚可接受, 但对于特色小镇来说则意味着效率的损失、市场机遇的错过, 可以这样认为, 特色小镇因为“小”而“特”其规划也需体现“特”而“小”。“特”可以体现在多方面, “多规合一”编制方法的应用就是其中之一;“小”可以理解为小镇规划的细节问题, 在规划实施管理层面更多细节问题的发现则离不开规划信息平台的支撑。“多规合一”规划管理信息平台不仅可为规划方案的制定提供决策依据, 更重要的在于其在规划管理决策方面的应用, 海量、即时数据的提供, 可对规划实施情况进行动态跟踪、对项目投资效益进行分析评估, 进而为小镇规划实施情况的评估、规划的调整提供可靠的细节数据支撑。

三、结语

特色小镇创建与“多规合一”规划编制作为当前促进供给侧结构性改革的重要举措, 对于促进区域协调发展和规划编制体制改革有着重要的作用, 积极试点不同地域、不同类型区域“多规合一”的编制, 不断实践和完善“多规合一”规划编制方法、体系, 对于新时期, 新规划体系的构建具有重要的意义。在这一过程中, 相对规划技术而言, 规划体制的变革与完善显然是更为重要的;在城市从生产型空间向生活型空间转变过程中, 特色小镇创建试点较好的契合了这一转变, 但具体能不能承载起一重任, 仍待观察, 但规划的重要性毋庸置疑, 转型发展的小镇必然需要转型后的规划, 将“多规合一”实践于特色小镇, 以新的规划理念引领小镇的发展, 对于小镇创建来说, 无疑是一个良好的开端。(作者:包广静 姬超 许永生)