浅析如何通过建立完善的村规民约来助力乡村振兴

源于传统社会的村规民约一直是我国乡民生活的主要规则。村规民约作为乡村社会自我管理的规则, 是村民自我约束、自我管理、自我监督的共同行为规范, 在规范村民行为, 实现乡邻和睦、乡村安定等方面发挥着重要的作用。当前, 对我国实施乡村振兴战略也具有积极不可替代的作用。但是在现实中, 大量的村规民约在形式、内容、制定程序、执行等方面存在着一些问题, 影响其作用的发挥。因此, 本文认为必须建立完善村规民约, 充分发挥其在乡村治理中的巨大作用, 助力乡村振兴战略的实施。

村规民约在中国古代历史久远, 成为传统社会中主导乡民生活的主要规则。我国早在北宋时期就有陕西蓝田吕氏兄弟发起制定的村规民约“吕氏乡约” (或谓“蓝田乡约”) 。村规民约是村民们共同价值观的凝聚, 与村民们的生活息息相关, 最容易得到支持, 执行起来很容易落实到位。《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》中是明确提出, “要深化村民自治实践, 发挥自治章程、村规民约的积极作用”。因此, 建立完善村规民约, 创新农村基层自治模式, 发挥其在建设美丽乡村、推进移风易俗、加强乡村精神文明建设和脱贫攻坚等方面积极作用, 对实施乡村振兴战略具有重要意义。

一、村规民约对乡村振兴的作用

(一) 美丽乡村建设的重要助力

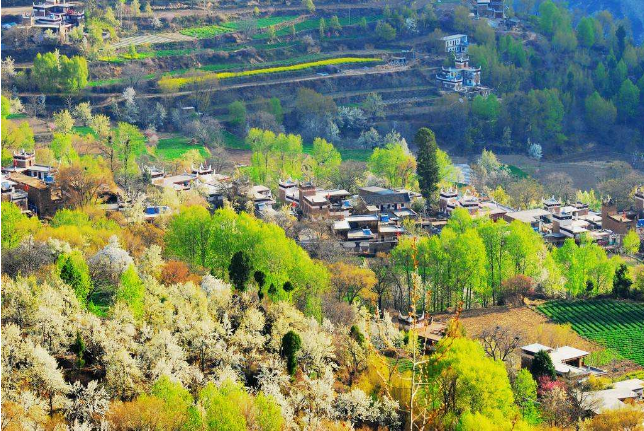

习近平总书记在全国生态环境保护大会上指出:“要持续开展农村人居环境整治行动, 打造美丽乡村, 为老百姓留住鸟语花香、田园风光”。建设美丽村庄是系统工程, 涉及到方方面面, 首当其冲的是村容村貌的整治, 这项工作可以通过村规民约来实现。如将建房应服从村庄建设规划, 搞好公共卫生, 严禁随地乱倒乱堆垃圾、秽物, 柴草、粪土应定点堆放等内容写进村规民约, 使维护乡村清洁变成村民的自觉行动, 助力美丽乡村的建设。

(二) 有效推动乡风文明建设

实现乡村振兴, 乡风文明是保障。提高乡村社会文明程度, 提升农民精神风貌, 培育良好家风、淳朴民风, 很大程度上靠公序良俗来约束, 靠道德准则来自律。村规民约是村民自治制度的重要组成部分, 是法律之外规范千家万户的道德准则, 是村民们共同价值观的凝聚。通过建立完善村规民约来弘扬社会主义核心价值观, 反对铺张浪费、反对婚丧大操大办等落后的风俗习惯, 推进移风易俗, 树立文明乡风。

(三) 为脱贫攻坚集聚力量

通过制定村规民约凝聚统一村民们的思想, 集中精力, 共同参与到脱贫攻坚的实践中去。充分发挥“村规民约”在脱贫攻坚中教化功能, 在村规民约中打破脱贫攻坚中存在的“等、靠、要”等不思进取的思想, 并积极倡导村民自立自强, 坚持把扶贫、扶志、扶智有机结合, 做到扶贫先扶志, 扶贫必扶智, 真正实现“脱真贫、真脱贫”。

(四) 创新乡村治理的有效途径

党的十九大报告提出, 要加强农村基层基础工作, 健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系, 并提出完善“党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障”的社会治理体制。村规民约制定过程中, 能充分发挥村民的积极性和创造性, 保证村民广泛的参与权和讨论权, 是村民集体意志的体现, 更容易规范村民的行为。因此, 村规民约是推进自治、法治、德治相结合的乡村治理方式, 实现“公众参与”的一种有效形式。

二、目前村规民约存在的问题

(一) 形式上千篇一律, 缺乏针对性

目前很多村都制定了村规民约, 但村规民约普遍根据“上级的指示和要求”, 或者生硬套用“模版”制定, 成为不为群众所维护的“官约”。各村的村规民约多为乡镇政府印发的统一格式版本, 大多内容雷同、结构相似, 创新少, 内容取向也过于保守, 具有宏观纲领性, 模糊性特征。条款上没有结合本村的实际情况, 缺少本村特色, 也没有具体的可操作性和针对性, 使村规民约流于形式, 成了“墙上”的制度, 中看不中用。

(二) 部分内容与法治的精神相违背

由于传统观念、文化水平、法治观念等原因, 村民代表会议制订的方案时常与有关政策、法律、法规相抵触。如村委会征用土地存在不经村民会议讨论就私下决定的情况;在男女平等的问题上很多地方妇女的权益不能得到有效保障;国家对农民创业增收的优惠政策很多地方也是干部及其家属优先等。这些不仅违反了国家相关的法律、法规, 而且也严重损害了村民合法权益, 不仅造成村规民约难以引发群众自觉遵守, 更影响了村集体的和谐稳定。

(三) 程序的正当性受到忽视

村规民约之所以能发挥巨大的作用, 是因为这些规则是村民共同讨论制定的, 符合大多数村民的利益。但是目前很多村规民约并没有按照法律规定让全体村民讨论, 未能广泛听取群众意见, 而是几个村干部私下商量制定, 这样的村规民约失去了群众基础, 无法得到村民的认可和遵守。

(四) 执行乏力, 难形成有效制约

村规民约不像国家的法律具有强制力, 基本上依赖于村民的自觉遵守。目前有些村规民约制定后即被束之高阁, 成为摆设, 变为一纸空文;有些村规民约虽设置了如罚款、减少福利待遇、通报批评等直接或间接影响村民利益的制裁措施, 但在实际实施过程中却难以执行;甚至有些村民根本不知道村里有村规民约。村民对村规民约关注度不高, 对其内容及执行与否不关心、不支持, 在日常的村务处理中常常被忽略, 并没有被自觉贯彻执行。

三、形成这些问题的原因

(一) 乡镇政府对村规民约的认识不足, 指导和监督力度不够

各级乡镇人民政府对村规民约的重要性认识不足, 没有认识到村规民约是村民自治管理的重要制度, 也是乡村治理的重要工具。对性质认识也有偏差, 过分强调村民自治, 过于迁就村民的主观意愿, 对内容的合法性缺乏必要的监督。在具体的工作中, 也没有明确一个部门作为村规民约的指导和监管机构。

(二) 传统乡土观念、道德传统根深蒂固

在传统的乡土社会中礼法秩序和道德规范主要还是以血缘和地缘关系构建起来的。在这种秩序和规范下, 宗族主义, 男权思想, 刑罚报复主义等占据着主导地位。这些和现代法治所讲的个体独立, 人人平等, 契约自由等观念相冲突。

(三) 村规民约制定主体的法律素养欠缺

农村基层干部和村民是村规民约制定的主体, 目前大多基层干部和村民法律知识欠缺, 法治观念淡薄, 传统的封建思想根深蒂固。因此村规民约反应乡俗民情, 因地制宜, 难免与一些法治观念相违背。另外村民法律意识淡薄, 自觉维护合法权益意识不强, 也是造成村规民约违法条款现象存在的一个主要原因。

(四) 村规民约制定程序不规范

目前对于大部分农村而言村规民约的制定流程大多都流于形式, 并没有按照规范化, 民主化的程序进行, 少了民众的参与也就缺乏了群众基础。很多地方所谓的村规民约成了村委会之约, 成为村干部管理村民的手段, 还有些地方所谓的村民章程完全是几个村干部私下商量的, 自作主张的结果。其次, 现行的一些法律、法规存在盲区。现行的法律、法规虽然规定了村民的权利, 但在实践中, 如何切实保护村民权利, 缺乏具体、可操作的实施细则。

四、建立完善村规民约, 助力乡村振兴的措施

(一) 乡镇政府应加强对村规民约的指导监督

首先, 积极指导村民会议制定村规民约。由于当前村规民约受制定主体文化程度、法律修养等因素的影响, 对于制定适应于发展需要、符合法律规定的村规民约仍需乡镇政府的指导。《村民委员会组织法》第4条也明确规定, 建议乡镇政府加强对村民委员会工作指导、支持和帮助力度。其次, 加强对与发展不适应村规民约清理力度。相关部门指导村委会对过去制定的村规民约进行全面清理, 对不合法的内容进行修改。最后, 开展普法宣传教育活动。以普法活动为契机, 宣传《村民委员会组织法》、《土地承包法》等法律、法规, 加深村民对村规民约的理解, 提升村民对村规民约建设重要性的认识, 提高村民遵守良好村规民约的自觉性。

(二) 村规民约的制定应因地制宜, 与时俱进

“十里不同风、百里不同俗”, 村庄因为其特有的地理位置、历史习惯、经济发展水平而呈现出多样化的趋势。村规民约要发挥其作用, 必须因村制宜, 根据村情民情建立完善村规民约内容。脏乱差严重的, 侧重于美化环境;赌博成风的, 侧重于治安管理;种养兴盛的, 侧重于信用建设……在依法依规的情况下, 建立完善村规民约尽可能地入乡随俗, 多接地气, 多体现地方特色。

紧贴时代, 赋予村规民约新内容。树立社会主义法治理念, 破除村规民约中原有的封建迷信旧俗, 提倡男女平等, 维护妇女儿童合法权益等。弘扬社会主义核心价值观, 倡导勤劳节俭、诚实守信、团结友爱、孝敬父母、尊重他人等良好社会风尚。将垃圾处理、乡村绿化、道路亮化和污水治理等各项工作纳入村规民约, 共建美丽乡村。在“村规民约”中杜绝等、靠、要的懒惰行为, 提倡自力更生、艰苦奋斗, 扶贫、扶志、扶智有机结合, 助力脱贫攻坚。

(三) 规范制定程序, 确保村民主体地位

程序的正当合法, 才能保证实体的公平正义。完善和规范村规民约的制定和修改程序, 严格贯彻落实村民会议作为村规民约唯一法定制定主体的规定, 从而加强其权威性, 减少其实施过程中的阻力。《村民委员会组织法》明文规定村规民约的制定主体为村民会议, 而实践中这一规定并未得到很好的落实。“有的村规民约是由乡镇统一制定的而不是村民共同商定的;有的村不召开村民会议而直接宣读村规民约。”这样制定出的村规民约不能得到群众的认可和支持。

然而, 村规民约能否制定好、落实好, 关键是群众认可和遵守。因此, 在建立完善村规民约上, 要坚持一切为了群众, 一切依靠群众, 从群众中来, 到群众中去的群众路线, 广泛征求村民意见和建议, 把群众的问题交给群众自己解决。积极发动群众, 群众的参与度越高, 村规民约体现的治理效果越好, 治理的程度越深, 才能为实施乡村振兴战略奠定坚实的群众基础。

(四) 强化实施效力, 提升村规民约的权威性

强化村规民约的实施效力, 首先, 村干部应起带头作用, 做好群众榜样, 村民更要以主人翁的态度来看待这些自治规则。其次, 创新执行方式。可以通过适当的形式, 如成立乡贤理事会, 聘请本地老党员、老教师、老模范、老干部、复退军人、经济文化能人组成理事会, 监督村规民约的执行, 处理处置违规违约现象。还可以通过建立执约巡查队、制定奖励政策、落实惩罚措施等方式开展执约履约, 督促村规民约的落实。最后, 在调解纠纷处置违约行为时, 应做到事实清楚, 公平公正, 让群众信服。村干部和党员有违规违约的, 照规处理, 不当特殊村民。这样村民才会信服村规民约, 逐步形成相互监督、共同遵守村规民约的良好风尚。(作者:赵璐璐)