我国低空经济与欧美发展差异分析及我国低空经济的发展建议

通过对欧美百年发展经验的分析发现,制度创新与技术突破的协同效应是推动低空经济产业发展的核心动力。为此,提出强化技术创新并实施“四网融合”工程、加快低空立法与空域管理改革、培育经营主体并改革人才体系、推广航空文化以拓展新兴市场等政策建议。

一、我国低空经济与欧美发展差异分析

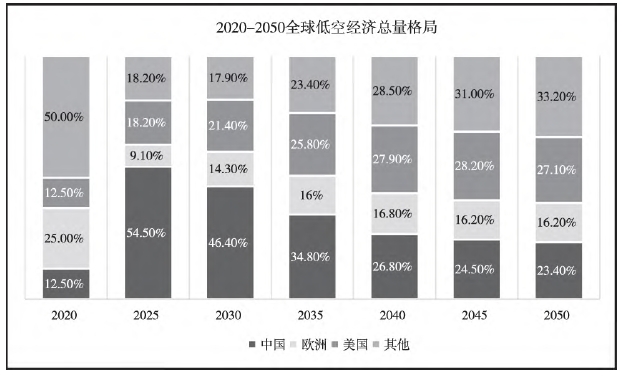

摩根士丹利对全球低空经济的总量预测显示(图3),2025-2030年我国低空经济规模将占全球总量的50%。但现阶段与欧美发达国家相比,我国低空经济在产业链、技术创新、市场体系等领域仍存在明显短板。具体表现为:基础设施建设进度滞后、关键核心技术薄弱、市场体系发育不足等问题亟待解决。

图1 2020-2050年全球低空经济总量格局

(一)产业链发展与技术创新

我国低空经济产业已初步形成基础框架。但与欧美国家相比,我国低空经济在通用航空领域仍存在显著差距。欧美国家起步较早,已构建起完善的产业链体系和高度集中的市场格局。相比之下,我国通用航空领域发展起步较晚,产业链上下游分布不均衡,行业集中度低,企业规模普遍偏小。这些结构性矛盾,已成为制约我国低空经济高质量发展的主要瓶颈。

在技术层面,我国面临核心技术受制于人的困境。全球航空发动机市场主要由美国普惠、霍尼韦尔等企业主导,占据约74%的市场份额。国内超过80%的通用飞机依赖国外进口或贴牌生产。航电系统领域国产化率不足30%,80%的集成电路芯片、40%的制造装备以及70%的发动机等核心零部件,高度依赖进口或合资企业供应。这种对外部资源的高度依赖,严重削弱了我国低空产业链的自主可控能力。值得注意的是,我国在无人机领域已形成技术领先优势,并在农业植保、地理测绘、应急救援等场景实现规模化应用,为构建低空经济竞争优势提供了战略支撑。但需清醒认识到,主控芯片等核心元器件仍面临技术瓶颈。要实现从技术领先到产业生态领先的跨越,仍需持续推动技术创新与市场应用的深度融合。

(二)基础设施与服务保障

我国低空经济领域的服务保障能力同样存在明显短板。以固定基地运营商(FBO)为例,美国拥有3750个FBO,平均每6.1个通航机场配备一个FBO;而我国独立运营的FBO仅有15个,平均每27.3个通航机场配备1个FBO。赛迪数据显示,2023年我国低空基建、飞行保障等领域占低空经济规模的比重仅为5%(见图4)。截至2024年11月,若不计私人机场,全国在册管理的通用机场共470个,仅为美国公共通航机场数量的14%;全国通航低空空域使用率不足30%,难以满足多元化服务需求。

(三)市场体系与人才培养

在低空经济市场体系发展方面,我国面临应用场景商业化不足与消费潜力待激活的双重挑战。目前,我国低空经济已覆盖农业植保、旅游观光、短距配送、医疗急救等领域,但商业模式和盈利路径尚不成熟,市场渗透率较低。前瞻产业研究院数据显示,2023年全球低空经济核心产业规模达2.08 万亿元,北美地区占比超40%。在通航飞行器数量上,欧美合计占全球近80%(见图5)。以电动垂直起降飞行器(eVTOL)为代表的创新产品虽具市场潜力,但规模化应用仍受制约。当前,国产eVTOL产品平均造价超200万元,载客量普遍不足5人,初期市场主要聚焦高端商务出行、应急救援等细分场景。要实现规模化普及,需突破成本、技术成熟度和公众接受度三重壁垒。

在人才培养方面,我国低空经济产业存在人才储备不足与教育体系滞后双重制约。目前,我国通用及小型运输航空领域飞行员仅3980名,远低于美国的72万名;获民航141部资质的飞行学校仅有43家,美国则有1329所。美国联邦航空管理局主导的无人机卓越研究中心,已整合29所顶尖高校与50余家行业机构,构建起“教育-人才-科研”三位一体的创新生态。我国虽在工程师培养规模上持续扩大,但产教融合深度和科研成果转化效率方面仍需进一步提升。

二、我国低空经济发展政策建议

我国低空经济面临基础设施滞后、技术瓶颈凸显、市场体系不完善等挑战。借鉴欧美百年发展经验,我国需立足国情实际,以技术突破、制度创新、人才培育、生态构建为抓手,形成“技术治理-法律规制-人才保障-市场驱动”的协同发展路径,加速培育低空经济新质生产力。

1.以先进技术制造为引擎,实施“四网融合”工程,实现空间数字化、设施智能化、管理服务自主化以及跨领域深度融合。我国低空经济需以技术突破与基建先行为核心驱动力,构建低空“新基建”体系以应对“异构性、高密度、高频次”的飞行挑战。具体而言,应实施“四网融合”工程:建设数字空域网,通过地空一体化数字孪生平台实现空域动态规划与智能管制;部署智能设施网,利用5G-A通感基站与北斗高精度定位网络提升低空通信导航监视能力;打造协同运行网,突破有人机/无人机混合运行技术并制定融合管制规则;构建创新服务网,建立国家级低空飞行服务中心,集成气象、情报、告警等一站式服务。同步推进航空器国产化替代,针对eVTOL、氢能飞机等前沿领域设立国家级技术攻关计划,力争2030年实现主控芯片、航空发动机等核心部件自主率超60%。

2.加快低空经济战略立法,以空域管理与飞行

监管为核心。为激活低空空域资源,释放潜在经济价值,需构建分级分类监管体系以适应产业快速发展需求,改革空域管理与飞行监管模式。在执法层面,建立“中央-地方-行业”三级执法体系,推广“告知承诺制”审批,将通用机场建设审批时限缩减50%,同步强化无人机黑飞监管技术手段,确保空域使用安全高效。适航审定方面,需细化大中型适航管理及微轻小型产品标准质量认证管理,对eVTOL等新型航空器实施“设计保证系统+符合性验证”并行审定机制,将认证周期压缩。就行业长期发展而言,应完善责任保险、隐私保护等配套法规,形成覆盖全生命周期的监管框架。

3.培育经营主体,改革人才培育体系。

为充分释放低空经济发展潜力,需构建“市场主导+政策引导”的双轮驱动模式。通过土地、财政、税收、金融等多项制度,利用自由贸易港的制度优势,吸引低空经济领域的领军企业入驻,形成优质企业集聚效应。同时,构建产业金融体系,设立低空产业发展基金,引入专业投资机构,引导社会资本流向低空经济。在此过程中,政府要发挥引领作用,以市场为主导,实现政策引导与资金落地的深度融合与实质性推进,形成互利共赢的良性循环。此外,为推动低空经济蓬勃发展,亟须改革优化低空人才培育体系,瞄准低空经济产业和市场需求,创新人才培养模式,加速培育兼具技术创新与产业实践能力的复合型人才,为低空经济高质量发展提供持续动能。

4.推广航空文化,扩大新兴市场。

我国低空经济需以文化普及与公众参与为纽带,构建政府、企业、社会协同治理的新格局。借鉴欧盟航空安全局《欧洲城市空中交通社会接受度研究》,开展社会调查,准确把握公众需求与认知盲点,实施“低空文化普及工程”。在科普教育层面,建设国家级航空科普基地,开发低空经济VR体验系统,将航空知识纳入中小学课程;在公众参与层面,举办国际eVTOL创新大赛,设立“低空飞行体验日”;在社会共治层面,建立低空经济行业协会,制定团体标准,完善风险共担机制,形成多方共治的良性生态。通过文化浸润与公众参与,提升社会对低空经济的认知度与接纳度,为产业可持续发展奠定社会基础。(作者:刘光才、黄利萍、李章萍、宋洋)