低空智能管控系统发展现状和未来趋势的若干思考

从空域管理、间隔管控、空域协同和互联互通4 个方面阐述低空管控系统的现状和未来。首先,分析城市空中交通各种空域架构的特点,基于空域使用目标与要求,提出差速分层与廊道设计结合的空域规划管理策略,通过模拟真实飞行环境,验证空域安全性和利用率。比对无人机交通管理系统和空域控制器的间隔管控方法,展望未来低空管控系统的自动化和智能化趋势。接着,通过梳理低空空域管理体制变革历程和分析空域类型的动态调整原则,提出军地民三者之间建立协同机制,并强调实现低空态势的共享与协同。

一、低空空域规划策略

空域是航空器运行的三维空间,其属性决定了如何分类、管理和使用。根据国际民航组织(ICAO)标准,空域通常按用途、高度和管制等级等划分。低空空域一般指地表至海拔1 000 m(部分国家为3 000 m 以下)的空域,是通用航空、无人机和城市空中交通(UAM)的主要活动区域。随着低空飞行器的增多和低空空域的逐步开放,空域管理的难度越来越大,如何确保飞行安全和兼顾运行效率,还缺少有效的技术手段。

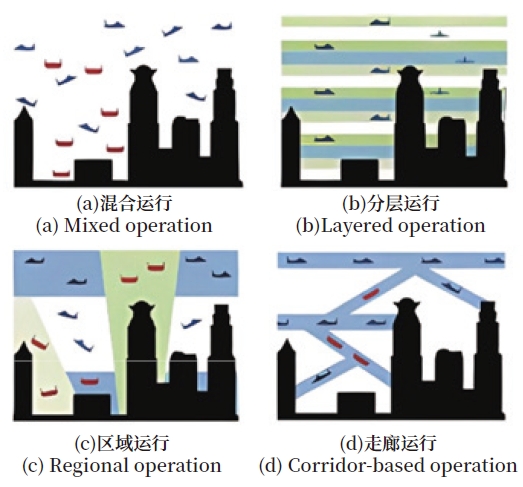

欧洲Metropolis 项目组将城市空中交通的空域架构大致分为混合运行、分层运行、区域运行和走廊运行4 种架构类型,如图1 所示。

图1 城市空中交通空域结构

混合运行架构中,飞行器在飞行时有 4 个自由度,分别是两个水平位置坐标、高度和速度。该架构下飞行器的飞行灵活性较高,但需要更先进的空中交通管理手段和航空器机载智能化设备来保障运行安全,避免飞行器之间发生冲突。

分层运行架构中,飞行器有 3 个自由度,即两个水平位置坐标和速度,高度被划分成不同的高度层,飞行器在指定的高度层内飞行。这样可以减少同一高度层内飞行器之间的相对速度,降低冲突概率,提高空域容量和运行效率,且相对易于管理和控制。

分区运行架构中,飞行器在水平和垂直方向上都被划分到特定的区域内运行,只有 2 个自由度,即高度和速度。通过将空域划分为不同的区域,可以对不同类型的飞行任务或不同用户的空域进行有效管理,提高空域的利用效率和安全性,但可能会限制飞行器的灵活性。

廊道运行架构中,飞行器在固定的廊道内飞行,没有自由度,必须严格按照预定的廊道路线和高度飞行。这种架构类似于地面的高速公路,可以最大程度地降低飞行器之间的冲突风险,保障运行安全,但对飞行器的飞行路线限制最为严格。

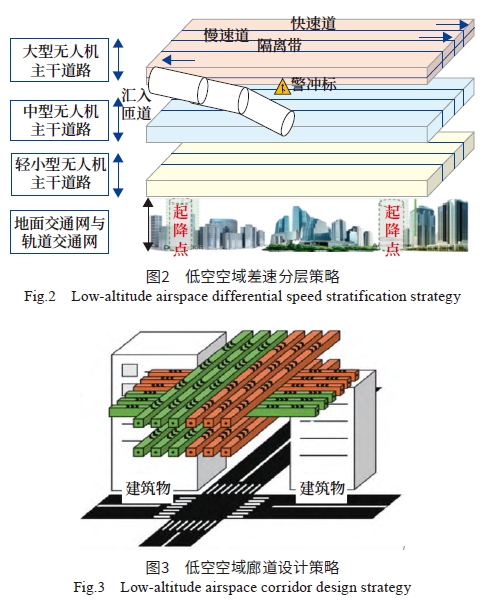

针对当前的空域管理难题,采用差速分层和廊道设计结合的策略将可解决低空空域使用安全与效率问题。如图2 所示,差速分层基于飞行器型号和速度、任务种类及空域需求差异化对空域进行分层管理,能够有效提升空域资源利用效率并保障飞行安全;廊道设计通过划分不同流量和服务等级的航道,为多类型航空器在同一空域内的融合飞行提供条件,如图3 所示。空域管理使用数字化空域技术,通过构建数字孪生空域地图模拟真实飞行环境,能够实现航道的可视化规划与实时监控,并对航路、航线的空间范围进行安全性评估。差速分层和廊道设计的数字化空域管理策略能够支持未来低空航空器规模化运行的可靠性、安全性和高效率的要求。

二、低空交通间隔管理

低空交通规则是保障低空飞行安全、提升空域资源利用效率的核心制度框架。随着低空经济被纳入国家战略,各地加速探索规则制定与技术应用。《苏州市低空空中交通规则(试行)》于2024 年9月1 日施行,是国内首部地方性低空交通法规,涵盖服务管理、空域管理、飞行活动管理和飞行保障等方面,其中飞行活动管理对飞行间隔要求和避让原则进行了规范。

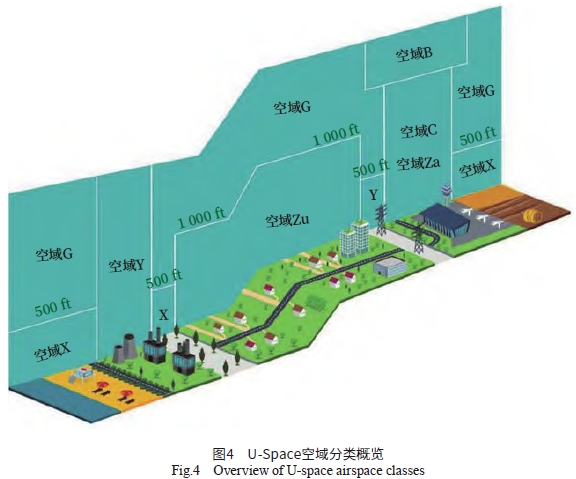

欧盟委员会、欧洲航空安全局提出建立无人机交通管理系统U-space,通过数字和自动化服务程序确保大量无人机可以安全、高效飞行。欧盟的BUBBLES 项目主要研究 “间隔管理服务”,探究无人机在低空空域中的安全运行。间隔管理服务包括无人机与其他无人机和有人驾驶航空器根据商定的规则保持间隔。U-space 将低空空域划分成X、Y、Z 共3 类空间,如图4 所示。

每个空域空间提供不同的服务,具体划分如下。X 空域:适用于视距内飞行的空域,不需要编排飞行计划,可根据特定运行风险评估(SpecificOperations Risk Assessment,SORA) 建议提供天气服务,需要对航空器进行识别,在X 空域内超视距飞行需要进行适当的风险评估,但不采取任何缓解措施。不提供间隔管理服务,安全操作的所有责任由远程飞行员承担。

Y 空域:必须统筹编制飞行计划,提供战略层冲突检测和解除服务,经批准的飞行计划须满足准入条件且不存在冲突,通常在飞行期间提供航空器识别、空中交通信息和应急管理等服务。

Z 空域:提供战术冲突检测和解决服务的空域,分为Zu、Za 和Zz。Za 一般位于机场,航空器按照机场交通管制批准的计划飞行,Zu 空域内提供战略冲突检测和解决服务及战术冲突检测和解决服务,战术冲突解决服务发布无人机系统必须遵循的指令。Zz 空域内提供战略冲突检测和解决服务及战术冲突咨询服务,战术冲突咨询服务发布冲突解决建议。只有Z 空域才能完全实现U-space 所有服务。

为确保在给定的U-space 空域内冲突解决的协调一致,BUBBLES 间隔管理服务以集中化的方式提供,而非无人机机载端分布式服务。间隔管理服务由间隔模式、间隔方法、冲突范围、间隔最小值以及安全、性能和互操作性要求(SPR/INTEROP)5 个模块组成。间隔最小值计算根据通信、导航与监视(CNS)的性能动态更新,如果性能低于预设的阈值,保护体积增大,以维持U-space 操作区域的目标安全等级(TLS)。对于开放和特定类别的UAS-UAS 碰撞,U-space 的TLS 为1e-6 次致命事故每飞行小时(FAT/FH),并针对人为或操作问题导致的位置重叠(NMAC)定义了2.5e-7 次致命事故每飞行小时的安全水平。

BUBBLES 冲突频率的计算基于无人机的碰撞防护模型,如图5 所示,当绿色区域与障碍物重叠时,飞手应采取一些机动动作,以避免失去间隔。黄色范围与障碍物重叠时失去间隔,飞手仍有一定的余地来解决冲突。若冲突仍未解决,橙色部分被突破,就可能出现即将发生的碰撞,此时碰撞规避系统将启动。最严重的事件是近空中碰撞(NMAC),它代表了碰撞的发生。

安全间隔保持技术是低空交通管理的核心,旨在确保飞行器(无人机、eVTOL 等)在共享空域中保持安全距离,避免碰撞风险。国内低空交通管理厂商通过空域控制器实现航空器的安全间隔保持及冲突解脱,借鉴轨道交通的自动防护逻辑,将轨道交通的间隔控制技术迁移至空中,确保各类飞行器的安全间距。基于低空飞行发展的密集飞、安全飞、计划飞的规模化运输特点,根据不同的飞行密度要求采用固定闭塞、移动闭塞和虚拟编组的间隔控制方式对沿航线飞行的航空器间纵向飞行间隔进行管控,并保证多航道并行场景下灵活变道的飞行安全。通过实时监控航空器的航迹并预测未来的飞行路径,判断潜在的冲突。通过冲突解脱算法得出满足安全要求的避撞操作,同时兼顾对飞行活动的影响,来解决当前的冲突威胁。

在低空交通间隔管理方面,国内外的交通管理系统对间隔管理均进行了安全性量化设计,同时为适应未来低空的规模化和复杂环境运行,进行了前瞻性的空中交通间隔管理方案部署。随着低空经济活动日益增多,对低空交通管理的要求逐渐加大,低空交通管理系统的自动化和智能化水平将进一步提高。

三、低空空域协同

由于空域资源的有限性,需要平衡国防需求与通用航空和低空经济的需求,军民航的空域协同需要通过制度创新、技术融合与动态协调,实现空域资源的高效共享。国内空域分为管制空域、监视空域和报告空域3 类。管制空域内的航空器需接受空中交通管制,在仪表飞行和目视飞行规则下飞行;监视空域实时监视航空器但无主动干预;报告空域内航空器仅需报备。空域类型可根据任务需求进行动态调整,军航战备训练或紧急任务时,可临时将监视空域或报告空域升级为管制空域,地方政府重大活动期间则放宽使用权限。

长期以来,我国空域管理符合国情、务实高效,面对低空经济发展的需要,低空空域管理体系和体制机制的变革,正在进一步走深、走实。2010 年以来,国内低空空域管理经历了三轮改革,从军航为主、到军民航共管、再到军地民三方协同管理。当前,地方政府逐步成为低空空域管理的主体,空域使用类型的调整需要军、地、民三者之间建立良好的协同机制,并在该机制下实现低空态势的共享与协同,共享的交通态势信息内容主要包括:

1)气象与情报信息:协同运行管理中心整合气象卫星和地面监测站数据,向低空用户提供实时气象预警和飞行告警情报信息;

2)飞行动态监控:通过ADS-B、雷达等设备实现全域监视,与军航、民航、通航共享飞行器位置和航迹信息,确保安全间隔。

未来的低空空域协同管理将打破信息壁垒,形成与军航、民航、通航、政府、公安、应急管理和上下级交通管理平台的全方位协同机制,构建动态的、高效协同的智能化低空空域管控与服务体系,才能保证各方对空域使用的实时高效协同。

四、低空基础设施互联互通

当前各地低空交通指挥网络和飞行服务平台缺乏统一标准接口,导致跨区域协同困难,企业需重复勘测航线,增加社会成本。目前低空行业内通常把低空基础设施规划为4 张网。

1)设施网:包括起降场、充电站、维修中心等物理基础设施。通过科学规划和布局,设施网为低空飞行器提供完善的物理支持,确保飞行器能够高效起降、快速充电和及时维护。

2)空联网:通过5G、卫星互联网等技术,实现低空飞行器的实时感知、定位和通信,是低空经济的“神经系统”。

3)航路网:通过数字化空域管理和智能操作系统,规划低空飞行航线,优化飞行路径,避免空域冲突,实现低空飞行的有序化和高效化。

4)服务网:通过数字化平台实现飞行器的监管、调度和服务,整合飞行数据、用户需求和运营资源,为低空经济提供全流程、全要素的智能服务。其中,低空通信是实现互联互通的关键。5G 增强技术、5G-A 技术(通信+ 感知功能)及未来的6G 技术(陆基+ 天基网络)等,以更高速率、更大带宽、更低时延等优势,为低空智联管控提供支撑。未来将利用超级宏站覆盖3 000 m 以下、5G公网提供120 m 以下的通信,建立分层通信体系,结合卫星通信构建“公专融合、星地一体”网络,解决低空连续覆盖难题。

服务网中未来将重点研究智能管控和智能调度技术,包括前面提到的空中交通规则与安全间隔保持技术,以及智能调度技术。低空飞行环境复杂,航空器性能差异大,运行场景需求多样,传统的间隔管理和人工调度难以适用。因此,需要基于数字化空域、轨交信号等先进技术,构建数字化、智能化的低空空域管理和调度体系。

低空基础设施的互联互通涉及到上述4 张网的“四网融合”和“互联互通”。未来低空空域管理标准化后,各个低空管控空域将遵循相同的飞行规则,低空管控平台与航空器间采用统一接口协议和信息格式,管控区域间将能实现管控权限的无缝交接,按照标准化流程进行通信、飞行任务、交通间隔管理和飞行服务的移交。

五、结束语

低空智能管控系统的发展需要在技术、政策和行业标准等方面协同推进,通过加强技术研发、完善政策法规和建立科学的行业标准,低空智能管控系统将能够更好地支持低空经济的高质量发展。推动低空经济的全面和可持续发展,应立足其交通属性,构建城市低空交通网络,并与地面和地下多种交通方式实现协同联动,整合交通枢纽资源,形成现代化的城市立体交通体系。(作者:张立鹏,朱永华,蒋建金,刘磊)