四川EOD模式的探索历程及实践存在的问题

四川EOD模式的探索历程

按照国家对探索EOD模式的有关部署,四川积极参与推动将EOD模式由理念落到实处,先后成功组织申报两批次(5个)国家EOD试点项目,并推动EOD项目实施进入常态化阶段。

1.1组织实施两批次国家EOD试点项目

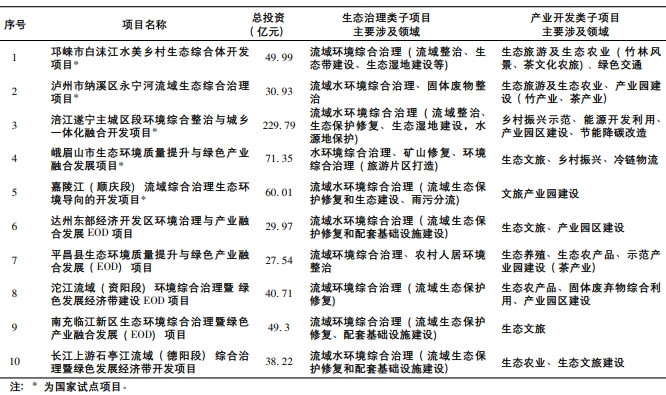

2021年4月,生态环境部、国家发展改革委、国家开发银行联合印发了《关于同意开展生态环境导向的开发(EOD)模式试点的通知》(环办科财函〔2021〕201号),同意全国范围内36个项目开展第一批EOD模式试点工作,其中,四川成功申报3个项目(详见下表),建设期限为2021-2023年。2022年4月,生态环境部、国家发展改革委、国家开发银行联合印发了《关于同意开展第二批生态环境导向的开发(EOD)模式试点的通知》(环办科财函〔2022〕172号),同意全国范围内58个项目开展第二批EOD模式试点工作,其中,四川成功申报2个项目(详见下表),建设期限为2022~2024年。

表 四川组织实施EOD项目(含国家试点项目)基本情况

1.2 EOD项目实施进入常态化阶段

2022年初,生态环境部办公厅印发了《关于印发〈生态环保金融支持项目储备库入库指南(试行)〉的通知》(环办科财〔2022〕6号,以下简称《入库指南》)和《关于生态环保金融支持项目管理系统上线的通知》(环办便函〔2022〕37号),《入库指南》中明确,“EOD项目中生态环境治理内容需符合入库范围要求,有明确的生态环境改善目标,产业开发要符合国家和地方产业政策、空间管控等各项要求……,各省(自治区、直辖市)每年入库EOD项目原则上不超过5个”,标志着EOD项目的组织、申报与实施进入常态化阶段。

根据文件精神,为持续拓宽生态环境保护投融资渠道,积极引导金融机构资金投入,四川省生态环境厅于2022年4月印发了《关于开展我省生态环保金融支持项目常态化谋划与储备工作的通知》(川环办函〔2022〕136号),开展四川省生态环保金融支持项目常态化谋划与储备工作,包括EOD项目的常态化组织实施。截止目前,在两批次国家试点项目基础上,四川又成功组织实施5个EOD项目(详见下表)。

四川EOD模式典型案例及经验做法

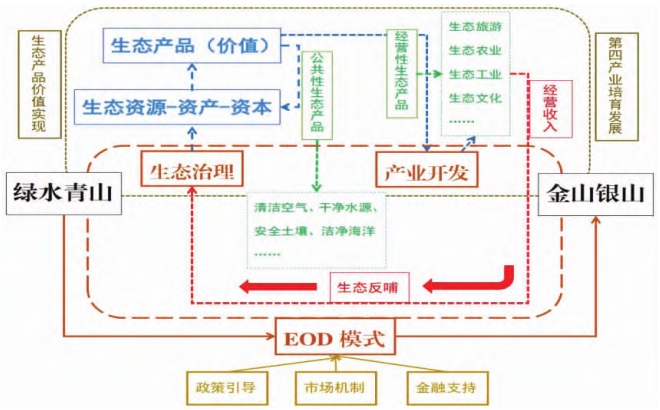

EOD模式作为一种新型项目组织实施方式,要求具有较强的理论基础支撑,深入思考“两山”如何转化、生态产品价值如何实现、第四产业如何发展,准确把握项目边界、项目间深度融合并能够提出明确可量化的生态环境治理目标等。因此,难免在实践中存在一些偏差。针对上述关键科学问题,结合前期研究基础,在此本文提出EOD模式与践行“两山理论”等重要相关概念之间的逻辑关联框图(详见下图),并综合分析四川各EOD项目实践中存在的主要问题。

图 EOD模式与“两山理论”及相关概念的逻辑关联框图

一、少数地方政府对EOD模式理解还不够深入

少数地方政府在组织谋划探索EOD模式时,存在把EOD模式简单理解为解决基层生态环境投入不足的利好政策,盲目包装“一切可以包装的”项目的现象。没有做到充分考虑生态治理类项目是否围绕解决当地突出生态环境问题和重点生态环保工作任务、是否具备明确的生态环境质量改善目标,产业开发类项目是否成熟、是否具备必要要素保障和较高的发展潜力,以及各子项目之间是否存在较强关联性、能够深度融合。这样包装出来的项目,难免与EOD模式“以生态环境为导向”的宗旨及实施初衷产生一定偏离。

二、个别项目落地实施调整变化大

EOD模式普遍领域跨度大、实施周期长、参与各方多、实施难度高,建设期一般为3年、运营期则长达20至30年,个别项目由于初期谋划过程中未主动落实项目落地必需的规划、立项、环评、土地等保障要素,对项目整体反哺能力的测算存在刻意“美化、泛化”的倾向,甚至将未来政府税收收入和土地出让收益等列入测算范围,同时没能主动对接金融机构了解信贷政策及优先支持方向,错误认为纳入国家EOD试点项目就是进了“保险箱”,各有关主管部门都要为其实施“开绿灯”,金融机构必须给予其所需的全额金融支持,甚至错误认为可以突破现有法律法规限制,导致真正实施起来寸步难行。在此,必须强调EOD模式是一种在“守正”基础上的“创新”,不得突破现有的各项法规政策约束。此外,还出现极个别实施主体,在面对项目难以推进的困境时,未经批准擅自修改经国家批准同意的试点项目实施方案的现象。

三、金融机构参与仍有不足

整体来看,金融机构在EOD模式实施过程中参与程度和支持力度尚存在不足。一方面,目前阶段金融机构尚未针对EOD模式项目制定倾斜性的贷款政策、信贷产品,主要还是要求EOD项目按照原有贷款政策去匹配、贴近,但EOD模式本身贷款额度大、涉及领域多元,且含有大量无收益、公益性子项目的特征,决定了其天然无法满足金融机构筛选项目的偏好,在无专有政策的倾斜支持下,仅靠行业主管部门加强指导或项目实施主体努力沟通是难以解决的。另一方面,实施过程中还出现了个别金融机构拒绝将EOD无收益(生态治理类)和有收益(产业开发类)子项目进行打捆融资的现象,尽管确实存在“银行作为我国间接融资金融体系的主体,受到多方面展业约束与监管规范,同时作为一个盈利主体,它天然地会尽可能趋利避害、选择最有利于自身发展的策略,努力寻求风险与收益的平衡等”的客观约束,但直接导致EOD项目难以融资落地、无法发挥其能够“通过‘肥瘦搭配’,实现生态反哺,打通生态产品价值闭环”的最大优势。

四、结论与建议

目前,四川EOD模式实施仍处于并将在未来一段时期内处于探索阶段,尽管实施过程中尚存在项目边界不够清晰、生态环境效益目标不够明确、管理不够规范等问题,但在开展大量探索的过程中积累了好的经验做法。建议在后续实践过程中,针对EOD模式的理论支撑、风险评价及全周期监督管理机制、政策保障机制等开展深入研究,更好推动EOD项目扎实落地并取得更好成效;针对投融资难点问题,要持续主动拓宽思路,以政策性银行贷款为基础,鼓励商业银行逐步深度参与,综合运用政府债、专项债、绿色债券、投资基金等,尝试基础设施不动产投资信托基金(REITS)等创新路径。同时,加强梳理、总结、宣传典型案例,以期为省内外进一步组织实施好EOD项目提供支撑与借鉴。(作者:于倩楠,李 政,文 芒,阳 恺,彭 勇)

上一篇:四川EOD模式典型案例及经验做法

下一篇:环保行业EOD项目投融资问题研究