“机器代人”时代应对新型智能产业空间需求的规划策略

“机器代人”现象的出现绝非偶然,而是在全球第四次工业革命浪潮的推动下,由技术的积累、用工的短缺困境、市场的需求提升等催化的制造业智能升级。“机器代人”不但引发新兴智能行业的兴起和传统产业部门的改造,而且通过引发新业态、新劳动力结构、新生产设施与新生产组织等方面的变革,促使产业空间的功能混合多元、工作环境提升、制造载体扩大、土地利用变动。

一、面向智能制造的产业升级策略

一是谋划区域协同、根植本地基础、培育新兴业态,明确产业升级方向。谋划区域协同,主动对接周边地区的先进产业方向,加快重塑资源、工序、劳动等方面的分工合作关系,以优势互补强化协同发展竞争力。根植本地基础,识别地方优势主导产业作为实施“机器代人”的重点领域,以智能化改造提高产业发展效益,进而推动低端加工制造向微笑曲线两端的高附加值环节转型。培育新兴业态,围绕本土产业智能化升级,发展行业融合型的智能装备、工业信息科技、智慧物流等新兴高端产业。

二是构建智能制造导向的产业生态链。整合内外资源,构建地区优势制造业、智能装备与专业生产性服务业紧密结合的产业体系。面向产业链、供应链与创新链耦合,重点强化建链、强链、补链、延链的环节领域,形成覆盖研发创新、中试检测、智能制造、智慧物流以及智能化咨询、培训、金融等服务的生态链。

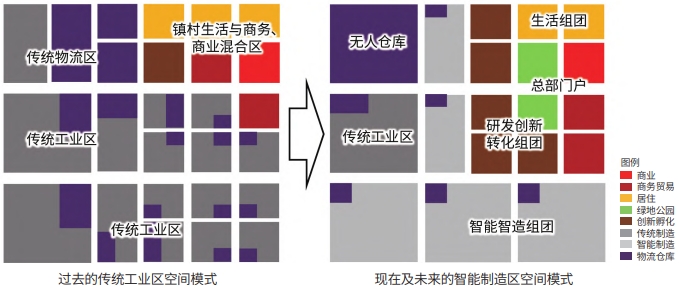

图 2 “机器代人”推动产业空间模式转型示意图

二、企业需求导向的智造载体策略

一是建立满足大、中、小企业需求的模块化智造单元。结合行业标杆式智造基地的空间特征,精细化匹配企业需求。规划大型企业用地为10~20hm2,中型企业用地为5~10hm2,小型企业采用5~10hm2混合用地可提高空间效益。面向龙头企业则通过灵活整合邻近单元以满足其用地需求,规模可达50hm2。见图2、图3、图4。

二是建设行业定制化的组合型生产厂房。不同行业对建筑载体的要求有所差异,如:家电、装备制造的钣金、冲压、激光切割等前端工序设施较重,且工作时震动、噪声较大,需布置在1楼;组装、轻型生产、仓储等功能则可在2层及以上楼层布局;电子信息对车间环境洁净程度要求较高,但设备承重要求低,因此所在楼层较高;轻型制造的传统单栋厂房一般占地几百至几千平方米,而智能自动化工厂占地普遍上万平方米,楼层数量以2~3层居多。规划引导智能厂房与普通厂房组合供给,以满足处于不同发展阶段、不同行业的企业空间需求。

三是配置集中治污的“智能共性工厂”。针对制造业不可避免的共性污染工序,需建设集中治理污染的共性环保工厂。工厂选址尽可能位于工业区边缘区且远离居民生活区的位置,依据污染影响的空间范围划分核心区、缓冲区、拓展区、辐射区并设置隔离绿化带,同时厂区内高标准配置工业废气、废水集中处理设施。

四是打造多元功能混合的研发创新孵化单元。功能区块中心集中布置集研发、中试、无污染制造、综合配套等于一体的产业邻里单元,搭建提供创业、创新成果转化、测试检验、技术交流等服务的公共平台,在空间营造上强调组团感、开放性与交往性,加速科研机构、企业、院校等创新成果的孵化转化。

三、技术集成应用的智慧物流策略

一是谋划区域层面的战略布局。优化服务于地区主导或战略产业的国内外原料、部件、成品供应链,面向厂商在工业集聚区重点布置供应管理型和产地成品型仓库,面向消费者则在城市近郊区布置市场前置型仓库。此外,还可采用多式交通联运的物流运输方式,强化内外联通的基础设施支撑。

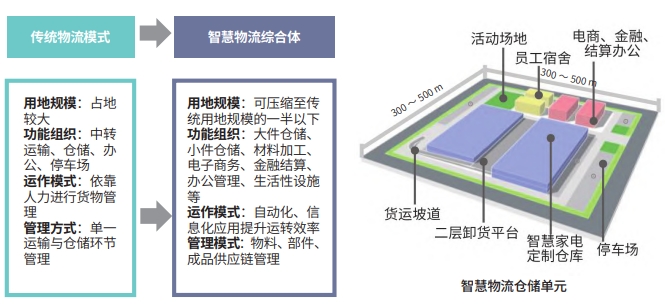

二是强调打造智能物流综合体。在智慧物流与智能仓储高度发展的时期,率先布局智能物流综合体,注重集成化信息管理平台、自动化仓储管理系统、自动化立体仓库、自动分拣线等系统设施的应用,实现订单响应、供应管理、仓储服务等全流程智慧高效运作。

三是制定仓储空间组织的规划指引。在用地规模方面,在同等货物运量规模下,智慧物流仓储较传统方式运转效率提升3倍以上,仓储用地可节省超过一半的面积,因此在用地规划中可适当降低仓储用地占比,并划分大地块、大街区以满足巨型智能仓的空间需求。在功能布局方面,因地制宜组织大件仓、小件仓、物流转运区、加工处理区、电商孵化区、金融结算办公区、职工生活区等业态功能。在仓库载体方面,对空间跨度、建筑净高、空中坡道和空中装卸平台等作出建设指引。见图5。

图5 智慧物流规模与载体规划图

四、吸引智造人才的品质人居策略

一是打造舒适宜人的生态环境。以人才生活、产业创新与自然生态的协同互动为导向,依托地方重要的河流、山脉、树林等建立生态廊道和创新产业带,建立郊野公园、城镇公园与口袋公园相结合的公园体系,提升人才绿色休闲场所的品质。

二是提供便捷优质的公共服务。为满足“机器代人”时期高素质人才生活配套的需求,补齐工业集聚区在教育和医疗等基础性公共服务方面的短板,加快供给商业购物、休闲娱乐、文体健身等方面的优质设施。建立空间分层级设施体系,区域性设施倡导产城共建共享,社区级公共服务设施强调针对不同人群提供精细化供给服务。

三是营造激发创新活力的公共场所。公共开放空间是产业集聚区促进人才通过非正式交往实现知识共享与创新活动的重要空间载体,规划可通过打造活力共享的高质量河滨走廊、科创广场及咖啡吧等第三空间来丰富交往空间和营造创新氛围。(作者:魏成,陈赛男,邱可盈,沈静,朱江)