中关村昌平园西区建设的成就与困境及规划设计难点

一、中关村昌平园西区建设的成就与困境

园区基本情况

区位特点

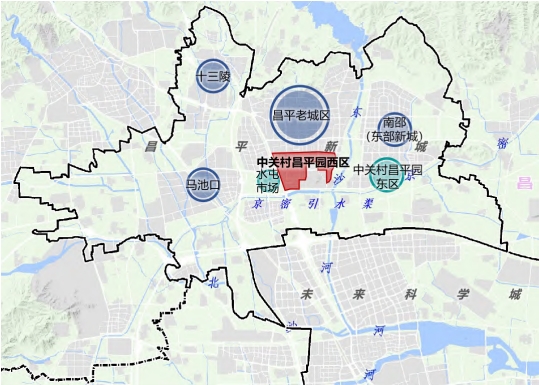

中关村昌平园西区(以下简称“西区”)位于昌平新城南部,用地面积约2.65平方公里,是中关村国家自主创新示范区的重要功能单元。西区区位优越,交通便利,经过30余年发展,从早期的产业园区逐渐与昌平老城有机融合,并与自然山水环境深度交融的的重点功能区。这种建设方式决定了西区在城市化进程中逐渐与城市功能相混合,呈现出复杂而又特殊的空间与环境形态。

图1 中关村昌平园西区区位示意图

西区还是为数不多的同时拥有“山”“水”“园”多优势要素的科技园区,龙山、凤山、大运河源头遗址公园等生态与历史文化资源在这里交汇,与西区共同塑造了生态、文化、科技交融的氛围。

历史使命

西区作为成立最早的中关村园区之一,建设体量庞大,企业规模、投资及税收等指标在中关村各园区中名列前茅,对于昌平区构建国际科技创新中心、完善首都高精尖产业体系具有重要意义。经历了快速城市化的洗礼,西区可新增土地资源紧缺,是典型的存量产业园区,迫切需要存量空间资源的更新利用来推动高质量发展。在国家自主创新示范区战略的统领下,西区将在产业领域推进协同发展,在医药健康、新材料、电子信息等产业领域发挥更大作用,通过区域“产-学-研-教-用”协作打造可持续发展动力,提升环境品质建设,增强城市综合竞争力。

发展面临的问题

面对新的形势与任务,西区需要在创新能力、发展空间、配套服务、风貌环境等方面进一步优化提升,突破发展瓶颈。

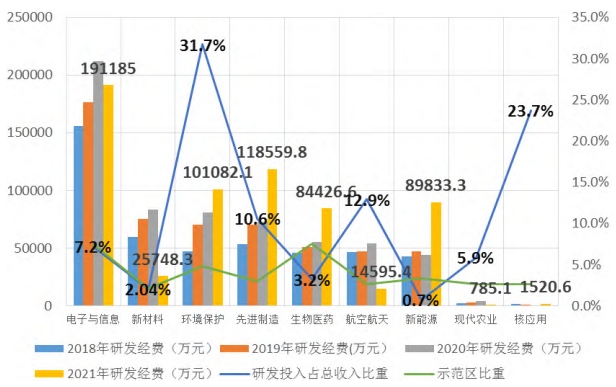

创新能力待增强,城市功能与业态待提升

西区企业现状研发投入总强度约为2.7%,与中关村示范区5.2%的平均水平存在差距,研发强度仍有待提升。为提高企业创新投入能力,吸引创新人才聚集、激发创新人才活力,如何优化创新生态环境是规划设计的重点。但是西区现有的城市功能与环境水平无法支撑发展诉求,周边的人才服务、商业金融服务、娱乐休闲设施不足,业态品质无法达到吸引创新人才的需求。

发展空间受限,要素配置待优化

西区经过多年发展,用地资源已利用殆尽,未出让用地仅剩21.33公顷,占总用地的8%。随着企业规模、数量扩张,优势企业不断提出扩产扩能、更新盘活的需求;而部分发展乏力的企业存在用地效益低下甚至闲置的情况,空间供需矛盾突出。受限于园区早期建设条件和管理机制等历史情况局限,西区的土地多以协议出让为主,缺乏约定产出绩效、奖惩机制设计等管理手段,面临要素配置失衡、发展错位等问题,更新改造难度较大。

图2 西区周边自然生态与历史文化资源

配套服务待完善,环境品质与人文氛围不足

从精细化服务的标准来看,西区的公服配套落后于现阶段的服务需求,亟待进一步提升服务与环境品质。交通条件上,龙水路等对外交通道路未能实施,导致向西与京藏高速衔接效率低,向东、向南出行不便。内部路网由于受企业围圈成院影响,导致路网密度较低,局部道路难打通,影响交通微循环。城市形象方面,建筑质量整体较好,但形态单一,大多围圈成院,街道空间形式及活力有待进一步提升;部分建筑风格、色彩不协调,对沿街界面影响较大,缺少体现地域城市精神的高水准公共空间与公共艺术品。

特色文脉待延续,公共环境与城市品牌待强化

西区坐拥优质生态与历史文化资源,是昌平山水文化资源最为丰富的区域之一,也是塑造城市品牌的重要区域。《昌平分区规划(国土空间规划)(2017年-2035年)》构建了“一主三副、一带一廊”的新城空间结构,西区所在的老城片区,是重要的公共活动区域和休闲活动目的地。“一带”是六环路和京密引水渠之间的绿色生态带,“一廊”是十三陵水库、东沙河、南沙河、北沙河连接而成的生态水系走廊,该走廊向东与温榆河生态走廊相连,向西与海淀山后的上庄水库相连,发挥生态隔离作用。“一带”“一廊”环绕西区,对西区山水文化的延续也提出了新的要求。

图3 2021年西区分领域研发经费投入及研发强度与示范区平均水平比较

现状西区内公园绿地较少,与大运河源头遗址公园、龙山、凤山丰富的绿色生态景观形成鲜明对比,特色资源禀赋并未得到充分利用。大运河源头遗址公园、东沙河周边的现状环境相对封闭,可达性较差,良好的山水资源未能渗透入园区内,生态与文化传承的缺失导致区域的标志性模糊。

二、更新视角下的规划设计难点

北京市在新一轮总体规划编制过程中,通过国土空间规划的三级三类编制体系,明确管控等级,保证规划设计意图在各层级法定规划中有效传导。在指导实施建设层面的街区控规中,通过编制“一控两导”图则,明确相关要求,将涉及公共利益、环境特色、公共空间等重点内容进行转译作为法定依据。

更新条例的颁布细化了园区更新在产业转型、产业引入、配套完善、履约监管等方面的要求。一方面,随着市场经济的发展,管理部门在编制规划过程中越来越重视产业发展的趋势和诉求,建设主体随着产业更新换代,对土地资源市场需求越来越灵活。为了适应这种需求,规划编制对产业发展趋势、资源合理利用应当具有更强的适应性。另一方面,新时期的规划编制叠加了生态、双碳、海绵、绿建等新理念、新要求,规划实施对规划编制和管理提出了更高的要求。随着市场经济体系的建立和完善,当空间要素作为稀缺的资源标的,社会资本的逐利性与空间环境品质提升的目标相矛盾时,如何建立体现多元价值、保障实施落地的规则与机制是管理部门面临的挑战。如果漠视存在冲突的各方利益诉求,没有畅通各方博弈的路径,必然影响规划实施的最终结果。(作者:李保奇 舒畅)