城市更新视角下的产业园区规划设计方法

本文就城市更新视角下的产业园区规划设计方法进行了初步的探索,提出了五个方面的技术路径。在后续的研究中,可以就公众参与更新设计的方式、多主体诉求的平衡机制、更清晰量化的空间资源分配机制、规划管理与更新实施路径等内容展开更加深入的探讨,进一步完善更新类地区的城市设计方法,更好地推动城市更新项目的实施与更新目标的实现。

城市更新视角下的产业园区规划设计技术路径的思考与探索

公众参与辅助制定发展目标

更新地区的规划特点在于整个过程需要面向诸多利害关系人来开展工作。只有进行充分协商、征询博弈后,在资源总量约束的前提下考量各类诉求,分配有限的各类资源,平衡经济发展与公共利益,统筹环境效益与社会效益,综合制定统筹兼顾的更新发展目标,才能保障规划实施。

西区在开展更新规划设计的过程中,园区管委会协同多家园区企业主体建立公众参与平台,对现状的企业、孵化器、居民、配套设施等利害关系人形成例会机制,对多方诉求进行充分了解与沟通,梳理形成西区的问题清单、需求清单、愿景清单,提出了以创新引领、宜居宜业、生态交织、文脉传承为主题的更新发展目标,在统筹协调各方诉求上,做好以下两方面的考量。

经济发展与公共利益的平衡

在土地资源紧缺背景下,西区的更新既面临提高创新能力、提升产业能级的发展诉求,也面临补充完善服务设施的实际需要。西区规划设计抓住地区发展的主要矛盾,以经济发展为核心,重点保障符合未来产业发展方向、具有创新引领性、经济贡献高、环境友好的企业空间需求,对于不符合条件的企业进行分级分类引导,有序疏解。“一进一退”既为先进产能提供空间,也为补充短板、需要就近布局的公服设施提供挖潜和统筹的载体。

环境效益与社会效益的统筹

在环境与社会效益的统筹上,规划设计首先要守住的是生态底线。西区强化对东沙河、京密引水渠、大运河源头遗址公园等自然生态要素的保护,框定生态保护与城市发展的底线。同时发挥好自然生态与历史文化资源的价值,传承好山水文化,讲好城市故事。在此基础上,通过营造宜居宜业的空间环境充分保障就业人员与本地居民在物质文化生活等方面的需求,提升社会效益。

瞄准更新目标统筹空间优化策略

更新地区规划设计的重点在于面向实施解决实际问题,因此这类地区的空间优化技术手段往往不拘泥于规划设计的层级与类型,融合宏观、中观、微观多层次的优化策略互相支撑、层层呼应,实现综合的更新目标。

总体谋划区域格局,实现蓝绿映城、文脉传承

自然山水与历史文化的传承需要基于整个区域的空间格局进行谋划。生态格局上,西区位于东沙河生态走廊和京密引水渠绿隔的交汇空间,生态条件极佳,以龙山、凤山为生态核心资源,有条件打造城景融合的生态园区。文化格局上,西区是居庸关大道文化走廊与大运河文化带的重要节点空间,以大运河源头遗址公园为核心,挖掘相关文化要素,塑造区域的文化极核,延续和传承历史文化记忆。在明确生态与文化格局之后,进一步谋划西区的功能格局,融入区域发展的战略中,在功能格局上依托主要的交通走廊从整体上实现区域联动,功能上体现差异性和互补性。

中观布局功能模块,实现创新引领、宜居宜业

对更新地区而言,强化主体功能和服务水平的双重诉求需要在资源有限的条件下统筹解决。在中观层面形成西区“一轴、两心”的空间结构,以传导宏观山水文化格局、梳理现状可利用空间资源、选取产业拓展空间、布局均衡的服务设施网络,达到两者兼顾的目标。依托白浮泉路及两侧功能用地打造的“一轴”,完善商务休闲、创新创意、路演等综合服务功能,提升园区综合服务功能和科技创新功能,提供创新驱动的空间载体,塑造园区综合服务的核心轴。“两心”分别为综合服务中心和创新功能中心,其中综合服务中心结合物业权利人更新意愿与地区服务升级诉求打造城市更新示范样板,谋划建设为园区商务、商业、企业对接服务的园区超级综合体。创新功能中心依托未出让用地加强增量空间供给,完善科技创新功能,提供标准化小试中试空间载体,集聚专精特新企业,增加商务休闲空间,塑造科技创新空间载体。

以小微空间推动环境优化,实现效能提升、有机更新

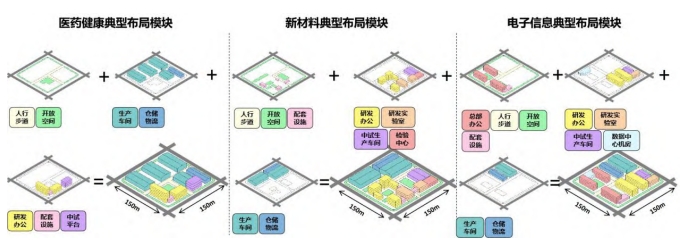

对于地块尺度的城市更新,着眼解决产业用地提质增效、局部交通微循环改善、街道空间品质提升适宜采用循序渐进更新的方式推动实施。在产业用地提质增效方面,主要涉及生产厂房与研发办公空间的更新改造。生产厂房建议优先使用地块内的闲置空地或现有建筑腾退后的用地进行建设;鼓励生产厂房上楼(布局在一层及以上),一层布局研发办公或商业配套对外开放。研发办公建议优先使用地块内闲置楼宇进行布局。对于配套空间的植入,共享实验室、配套宿舍或公寓建议优先使用地块内闲置楼宇进行布局。共享食堂应充分利用地下、半地下空间进行布局。企业内绿化环境改善,优先使用地块内的闲置空地或现有建筑腾退后的用地进行布局。针对不同产业类型的用地空间,西区在规划设计中也提供了典型布局模块供更新改造的企业参考。

图16 不同产业类型用地的典型布局模块

在局部交通改善方面,通过因地制宜增设街坊路,在保障原有物业权利人利益的基础上改善出行条件。为了更好地推动道路实施,平衡各方利益不受侵占,西区的规划设计提出了增设街坊路的规划要求与实施和管理原则。规划方面,只在地块尺度较大、道路间距较宽的建成区域设置街坊路;新增的街坊路原则上不穿越现状建筑;优先在有更新改造机遇的地区设置街坊路,街坊路的建设作为地块的更新改造前置条件保障一同实施。实施和管理方面,街坊路两侧的现状建筑可不退线,降低用地损失;街坊路所使用的用地空间其权属不发生改变;街坊路的建设可根据实际情况分段实施;街坊路建成后应面向社会开放;将街坊路建设与容积率奖励等鼓励政策结合施行。

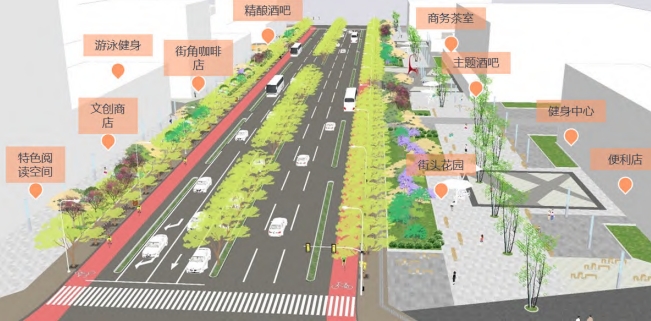

街道空间品质提升方面,结合用地权属、使用情况挖掘沿街的边角地、未利用地,补充小微绿地、停车充电、运动场地、休闲活动场地、城市家具等设施,提升环境品质、补充服务设施。

图17 西区内创新路街道空间品质提升意向图

结合人群特点提升公共服务配套水平

针对人群特点提升公共服务配套水平也是更新地区需要解决的重点问题,本次工作结合前述公众参与,开展人群画像,针对人群年轻化、本地化、收入适中、行业多元、学历层次丰富的特征,西区在更新改造的过程中更注重提供中高品质、宜居便捷、活力多元的公共服务配套,包括体育中心、健身步道、新文创、特色展览展示空间等个性化的文体设施;共享食堂、特色餐厅、创客咖啡等非正式交往空间;商品房、公租房、职工宿舍等多层次的居住空间;公交接驳、电动车充电桩等交通设施。

统筹多主体诉求下的要素配置规则

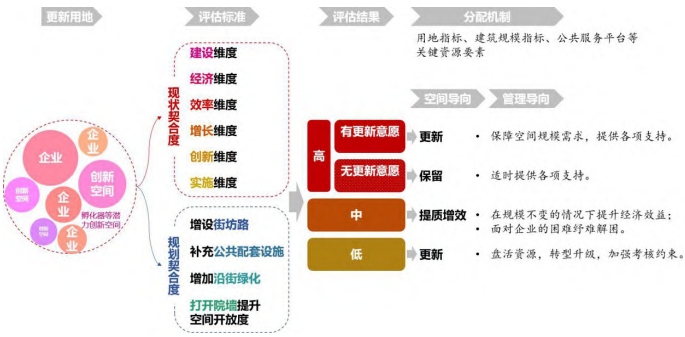

基于上述发展目标,如何将资源要素分配与规划编制相结合,是规划能否实施的重点。这一环节主要包括设立评估标准与建立分配机制两个方面。

设立评估标准

西区面临的更新用地主要为园区内的企业、创新空间等主体,本次工作围绕更新目标设立针对更新范围内用地的评估标准,将更新目标植入其中,评估现状用地与更新目标的契合度,为后续的分配机制奠定基础。结合创新引领、宜居宜业、生态提升、文脉传承的更新发展目标,西区的规划设计提出了现状契合度与规划契合度两个方面的评估标准。

图18 统筹多主体诉求下的要素配置规则

现状契合度是指用地现状的情况与更新发展目标是否契合,对于西区的用地而言,主要考察企业的产业发展效益和科技创新活力,据此提出了建设、经济、效率、增长、创新、实施六个维度对更新用地进行评估。

规划契合度是指用地未来的空间更新意愿与街区发展目标是否契合,是将空间设计方法与更新实施手段相结合的关键评估要点。在空间设计上的目标,西区将更新后是否增设街坊路、补充公共配套设施、增加沿街绿化、打开院墙提升空间开放度等方面的主体意愿作为考核的要点,并与后续的分配机制挂钩。如在建筑规模指标池的分配中,可以将容积率奖励机制与上述空间设计要点结合,提出四大原则:一是主体在更新过程中为城市提供公共空间或公益设施,在交通影响、卫生、消防等许可的基础上,可进行容积率奖励,奖励的容积率按照更新项目核定容积率的一定比例进行计算;二是在规范要求的停车配建标准以外建设的公共停车场可按一定比例奖励容积率;三是沿城市道路设置的公共绿地,该公共绿地面积的一定比例可以计算为实施绿地奖励面积;四是对于增设街坊路的企业,可以根据权属范围内街坊路的面积按一定比例奖励容积率。

如在西区的实践中,针对企业扩产扩建、居民增设街坊路的双重需求,拟探索按照增设街坊路面积对企业进行建筑规模奖励的政策。流程上先由企业提出拟扩产扩建的建筑规模申请,审批部门结合拟增设街坊路情况核实该企业是否涉及增设街坊路的事宜。如果涉及,则与企业协商,若企业愿意增设街坊路,可按照企业权属范围内增设街坊路面积的2倍(考虑工业用地容积率上限一般为2.0)给予建筑规模奖励。通过上述方式可实现企业扩产扩建与居民增设街坊路需求的统筹平衡。

建立分配机制

基于评估结果,将用地指标、建筑规模、公共服务平台投资等关键资源要素进行分配,目标是建立面向更新的合理分配机制。在理想场景下,对于更新目标契合度高的企业,结合企业的更新意愿保障其所需空间规模,并提供政策机制创新试点机会;若企业暂无更新意愿,则可以考虑提前为其预留部分指标,为企业后续的发展提供保障;对于更新目标契合度在中间层次的企业,以提质增效为重点,在现有规模保持不变的情况下鼓励企业提升创新能力,面对企业的发展瓶颈提供积极帮扶;对于更新目标契合度低的企业,通过企业自主更新、统筹资本平台运营、协商产权人退出等方式推动用地资源盘活与企业转型升级,加强对企业的约束考核。通过上述机制,实现了更新发展目标与空间设计方法的有效结合,更好地解决了更新地区面临的实际问题。

制定规划管理与实施路径机制

为了保障更新目标与规划设计方案能在后续的实施中得到进一步落地,可以通过后续的土地供应、政策支持、更新实施方案编制等方式增加有关的设计引导要求,制定规划管理与实施路径的长效机制。如在供地过程中,可以结合采用弹性年期供应方式配置国有建设用地与建筑规模使用的政策,根据用地与更新发展目标的契合度及对于设计引导要求的落实程度来判断土地及建筑规模租赁与出让的合理年限。在更新用地享受五年过渡期政策的期间,可以根据实际情况酌情增加对于规划设计引导的附属要求,推动更新实施的同时也强化更新目标和设计想法的落位。(作者:李保奇 舒畅)