乡镇产业发展规划思路——以武汉市长轩岭街为例

本文以武汉市长轩岭街为例,规划立足于乡村与城镇产业统筹发展,对乡镇全域产业空间规划开展研究,从镇村产业体系构建、全域产业空间统筹、建设用地布局优化、建设空间规划管控等方面提出乡镇产业发展问题的规划应对思路,构建出“协同产业体系—统筹产业空间—优化用地布局—引导建设管控”全流程的产业空间规划模式,以期为当前正在推进的乡镇国土空间规划编制提供新的切入点与研究思路。

一、基于联动发展的乡镇产业体系构建

1、乡镇全域产业发展基础的研判

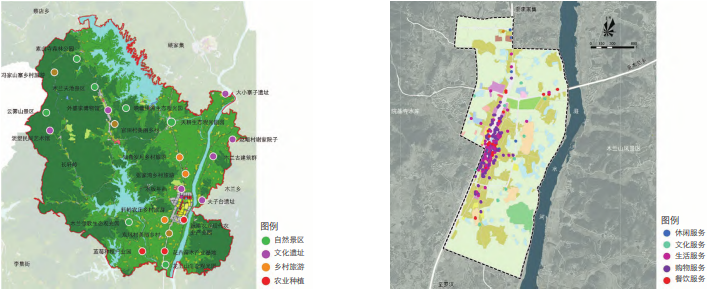

对乡镇全域范围现状产业布局分析是研判乡镇产业发展导向、构建乡镇产业体系的基础工作。以武汉市长轩岭街为例,对镇域范围现有主要产业布局分析,整体上以一产种植业、三产旅游业为主,二产相对薄弱。农业种植以特色果蔬、花卉苗木为主,而非传统经济作物;旅游产业则包括了自然景区、文化遗址、美丽乡村三种类型,主要分布在镇区外乡村地区;镇区依托良好的区位优势和交通条件,沿贯穿南北的主要道路发展小型商业、旅游住宿、餐饮等旅游衍生产业(图 1)。

图 1 长轩岭镇域及镇区产业布局现状

2、以产业优化方向引导体系构建

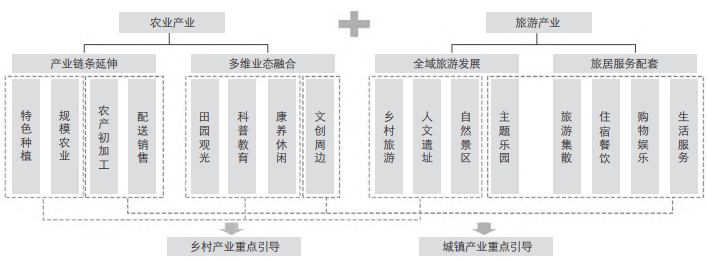

依托区域旅游发展基础,结合长轩岭未来发展态势,构筑以现代农业为基础,旅游产业为主要导向的一体化产业体系,促进镇村统筹发展。农业产业注重产业链条延伸发展,以特色化和现代化发展为基础,整合闲置、抛荒、碎片化农地进行特色农产品的规模化种植,并积极引入农产品收获、加工、配送销售等,全面拓展农业产业链,强化产业发展韧性;同时进一步强化多维业态的融合,植入田园观光、采摘、科普教育、乡村休闲、文创周边等新业态,打造观光农业产业,以功能复合化促进农业发展的全面转型。旅游产业进一步引导全域旅游发展与旅居服务配套两个重要方面,全域旅游发展在自然景区、人文遗址、乡村旅游的基础上,结合乡镇建设发展,注入主题乐园功能,形成多元差异的全域旅游发展格局;在旅居服务配套上重点依托镇区建设,进一步强化服务集核,凸显旅游集散服务中心职能,引导既有工业的腾笼换鸟和传统生活服务产业的提档升级,为旅游人群、短居客流提供全方位服务(图 2)。

图 2 长轩岭产业体系引导

二、统筹布局镇村一体的产业空间

1、多维度要素评价,划分产业引导片区

通过对乡镇全域生态、景观、耕地、交通等资源禀赋条件分析,对适宜产业发展空间进行初步研判。其中生态和景观资源应充分考虑重点保护与合理利用两个维度,对于重要水源地、山体保护规划本体浅范围等以生态保护为主,尽量避免人为活动对生态环境造成破坏;对于其他水系景观、自然林地、山体地貌等可以结合景观塑造,适度发展旅游产业;耕地资源应基于严守粮食安全底线严控其用途,同时作为实现农业特色化发展、产业链条延展的基础空间,具有重要影响作用;交通资源则是影响乡镇地区城镇发展、产业布局的核心要素,无论是配套加工还是休闲旅游产业,便利的交通条件是空间布局需考虑的核心要素。在全面统筹生态、景观、耕地、交通等资源禀赋的基础上,结合乡镇产业体系构建,对全域产业发展空间形成布局引导。

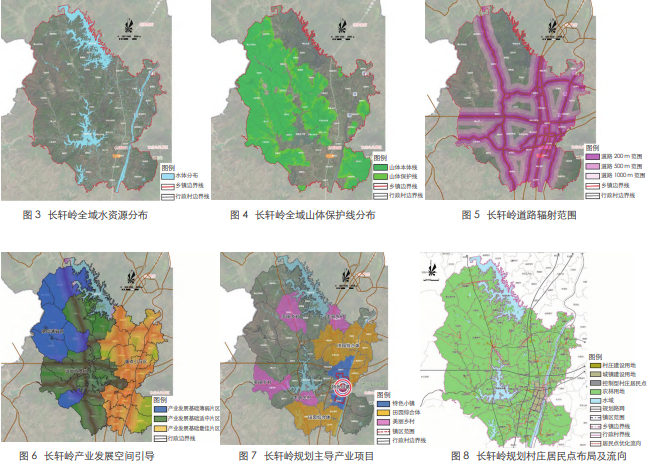

以长轩岭为例,乡镇水资源以北部梅店水库、中部院基寺水库、南部泥河水库、东侧滠水河“三库一河”为主(图 3),其中梅店水库、院基寺水库作为重要水源地应严格落实保护要求,滠水河及其他水系作为景观空间可结合岸线塑造、环境整治发展休闲旅游产业;林地资源分布则与山体保护空间基本吻合,集中布局镇域西北部(图 4),对该范围应以保护为主,严控建设活动,周边地区则可结合山地景观,进行合理利用和适度开发;耕地资源则主要分布在镇域东部滠水河沿线,具备较好的农业产业发展基础和产业拓展的条件;交通资源上来看,对全域范围内主要道路按照 200 m、500 m、1000 m 服务范围分析,东部片区基本实现全覆盖,西北部则基本以单一道路联系(图 5)。通过对以上各类要素的综合分析,结合行政村界线可将长轩岭全域初步划分为三类片区,即东部产业重点引导片区、中部产业适度发展区和西北部产业基础薄弱片区(图 6)。

2、构建全域三级产业项目,形成产业空间格局

在乡镇全域资源禀赋分析与产业发展引导的基础上,结合产业体系规划,进一步策划主导产业项目,按照“特色小镇 +田园综合体 + 美丽乡村”的类型构建全域主导产业项目。特色小镇应以镇区建设为核心,布局集中化建设空间,包括二产加工制造、三产服务集核、旅居生活配套等功能;田园综合体应结合主要农业空间与存量空间布局组团化的建设空间,以拓展农业价值为主要导向,复合产业链后端、休闲观光、文旅服务等功能;美丽乡村则以村庄自身本底资源为基础,布局小型点状建设空间,以村庄提升整治、整合休闲观光等功能为主要导向。

长轩岭全域构建“1 个特色小镇 + 2 个田园综合体 + 若干美丽乡村”的主导产业项目。特色小镇以镇区为核心,涵盖 3个行政村范围,在城镇范围内集中配套包括旅游集散中心、配套商业服务、旅居生活服务、特色文创加工等功能。在镇区南边两侧,以行政村为单元策划两处田园综合体,其中镇区北部田园综合体以衔接东侧木兰山风景区、北侧自然景观为主,建设以休闲度假、自然风情为主的综合景区;镇区南部田园综合体以充分利用田园地貌、农业产业、水系景观为主,建设以田野风情、乡村体验为主的综合景区。此外,选择资源条件、村庄建设相对较好的行政村开展美丽乡村整治提升,产业项目整体上呈现东部集中布局的空间格局(图 7)。

三、基于节约集约的建设用地布局优化

1、就地城镇化思维,引导村庄居民点布局优化

在结合村民意愿的基础上对村庄居民点用地进行优化,针对大量的空心村,激活其闲置建设用地,通过国土综合整治、增减挂钩等途径盘活建设用地指标,从而支撑乡村地区产业发展,同时提升了乡村地区建设用地的使用效率,优化资源整体配置;此外,也为乡村地区就地城镇化发展提供路径,积极鼓励乡村人口流入城镇集中建设区,为镇区产业发展提供人口支撑。以长轩岭为例,规划全域范围内保留 198 处乡村居民点实施整治提升,此外选取 11 处基础条件较好、村民搬迁意愿明确、设施配套便利的乡村居民点进行扩新改造,吸收周边村民流入,以便生活设施的统筹配套与产业空间的布局融合;同时积极引导镇区周边乡村人口向镇区范围内集聚,支撑城镇发展规模,提供产业服务人口(图 8)。

2、 细分产业配套设施,落实镇区产业用地布局

在产业体系的基础上,进一步明确镇区产业发展引导方向,优化城镇空间结构与产业空间布局,形成以乡镇为核心、辐射全域的产业空间格局。在此基础上,针对产业发展所需全面提升设施配套,包括新增产业设施的空间落位以及现有产业设施的优化提升,最终实现对镇区产业用地布局的全面管控。

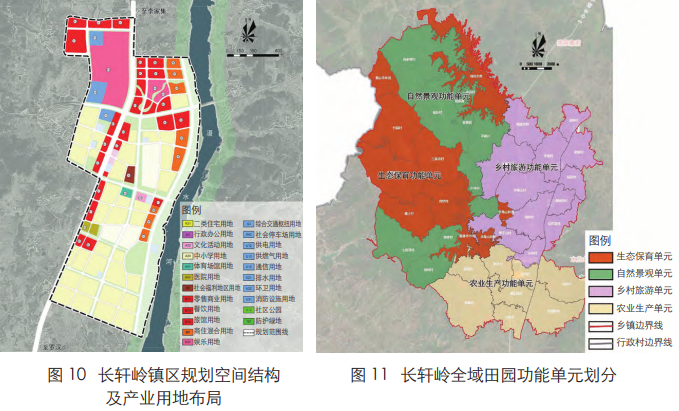

以长轩岭为例,全域构筑以旅游业为主导的产业体系,打造“特色小镇—田园综合体—美丽乡村”的全域旅游产业格局,从老镇区服务设施提升和旅游新集核塑造两个方面优化镇区空间(图 9)。通过特色小镇塑造,建设旅游综合服务集散中心,在镇区北部形成全域旅游发展新集核,同时顺应城镇结构发展,对南北向轴线木兰大道两侧服务设施全面提质优化,提升老镇区服务能级,完善配套服务产业,与周边村庄联动发展,构筑以旅居人群为目标的全方位服务产业,最终形成镇区产业用地布局(图 10)。

3、划分田园功能单元,弹性引导乡村产业发展空间

对于城镇开发边界之外的乡村地区,综合主要资源分布、建设开发条件、生态底线约束等评价分析,以行政村为基础划定田园功能单元,明确各田园功能单元内主导功能,包括生态保育、自然景观、农业生产、乡村旅游等,作为该单元内乡村产业发展的引导方向,同时实现建设指标分配的有的放矢。生态保育单元是以生态红线所在行政村为主,该类单元按照减量化发展引导,生态红线内禁止新增建设用地,生态红线外应利用存量用地开展以保护为主的相关建设活动;自然景观单元以自然风貌的观赏活动为主,避免较大规模的开发活动,可利用存量用地适度发展休闲观光功能;农业生产单元以存量用地利用为主,在农业设施用地配套上予以支持;乡村旅游单元适度预留一定建设用地指标,在满足底线管控和产业准入的基础上支持旅游产业配套建设。

以长轩岭为例,乡镇全域整体呈现北高南低、西山东田的地貌及资源分布特征,且镇域西侧的公益林、山体、水库均划入生态保护红线进行严格管控,规划结合生态红线的底线约束、稳定耕地的分布情况以及乡村旅游的发展趋势,将长轩岭全域划分为生态保育、自然景观、乡村旅游、农业生产四类田园功能单元(图 11),并依据各单元主导发展方向,预留建设用地指标,通过点状用地模式支持乡村产业发展并保留弹性空间以适应乡村地区产业发展的不确定性,通过田园功能单元指引后续村庄规划及国土综合整治实施方案的编制工作。

四、基于特色彰显的建设空间规划管控

1、以城市设计方案引导镇区建设空间管控

长轩岭镇区北部旅游集散中心与南北向发展轴线作为产业空间主要载体为镇区产业开发的一期区域,优先开展特色小镇、旅游集散中心以及配套停车场的建设,打造吸引市民及游客驻足游玩的特色小镇,并配套建设星级酒店、特色美食街等,形成镇区旅游发展极核。在此基础上向滠水河方向拓展,结合已有旅游产业新增主题旅游园区和休闲度假社区等产业空间,形成集聚发展格局。在空间管控方面,针对现状存在的建设无序、空间拥挤、缺乏与山水自然环境的协调等问题,加强乡镇风貌塑造,通过城市设计引导,营造生态环境良好、可看山望水、与自然有机融合的生态精致小镇。规划提出控制 4 条宽度不小于 20 m 的绿化带,形成远赏青山、近观绿水的自然景观廊道,并新增若干绿化景观节点,为游客和居民提供休闲空间和观景场所。对于北部旅游集散核心,在契合主题园区功能基础上,规划提出将产业空间划分为四区进行控制,整体呈现中心向外强度递减的趋势。镇区开发高度划分为四区进行控制,整体塑造以镇区发展轴线交点处为高度地标,并沿中心向外建筑高度逐步递减的空间序列,从而形成对镇区建设空间形态的有序管控与城镇风貌的塑造指引。

2、以“用地管控 + 风貌指引”引导乡村建设空间管控

乡村建设空间的管控同样包括用地与建设两个方面,用地管控上结合居民点整体优化,在严守底线保护的基础上优化宅基地的管理。对于规划人口迁出的居民点采取用地控制,实施迁出后对原居民点用地采取留白管理,可作为存量建设用地支持乡村产业发展;对于人口迁入的居民点,应严格按照迁入户数分配宅基地,避免村庄建设用地的无序拓张。同时对乡村地区建设管控应结合全域划定的特色小镇、田园综合体以及生态村庄等不同分类以及所处地貌特征,提出农房建设指引的相关要求,明确建筑高度、形态、色彩、立面等指引要求,形成与产业关联各具特色的乡村风貌片区。以长轩岭为例,对扩新的居民点结合村民迁入意愿,按照户均 150 m2 宅基地分配标准对居民点规模进行管控,迁出的控制型居民点总用地约 76 ha 纳入留白用地管理,后续结合产业发展明确其用途与规模。此外对居民点内建筑布局依照不同空间特征提出布局管控要求,同时对传统建筑整治、现代建筑整治、新建建筑指引以及庭院空间提出风貌指引的相关要求。(作者:张古月)