探讨乡村振兴背景下集聚提升类村庄规划(附案例)

集聚提升类发展模式的村庄占我国乡村的大多数,是推进我国农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足、加快农业农村现代化等工作的重要节点,本次研究以叶城县兰干村为例,结合村庄现状发展格局,确定发展定位,探索以第一产业为主导产业的集聚提升类村庄规划思路和策略,以促进土地的集约利用,助力村庄可持续发展。

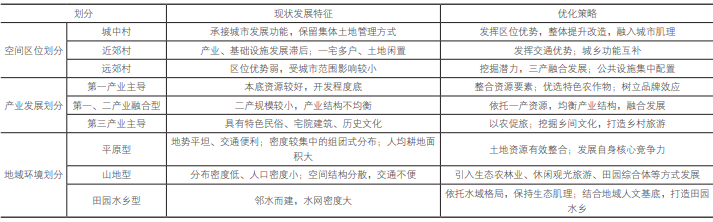

集聚提升类村庄是指在城镇开发边界以外,现有规模较大的中心村和其他仍将存续发展的村庄。主要涵盖:区位条件较好、人口集中、公共服务及基础设施配套相对齐全的村庄;农牧业等产业发展较好,资源条件优越,有一定发展基础的村庄;对周边一定区域的经济社会发展起辐射作用,具有一定发展潜力的村庄。根据村庄的功能属性、发展方向等特征,将集聚提升类村庄从区位特征、产业结构、地域环境三方面划分村庄的发展方向(见表1)。

表1 集聚提升类村庄发展分类

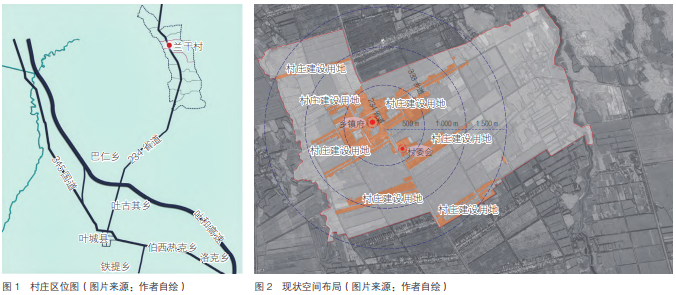

兰干村位于叶城县北部,村庄总人口3861人,871户;村庄以234省道为主要发展干道,村庄距离叶城县20 km;乡政府在兰干村村域范围内,村委会位于乡政府南部,周边公共服务设施较完善,对周边村庄具有集聚带动及辐射作用;该村属于乡政府所在村整村推进的模式。综合考虑村庄的空间发展特征、人口,以及社会经济发展条件等因素,确定兰干村为集聚提升类的村庄发展模式(见图1)。

一、集聚提升类村庄发展现状

随着新型城镇化的快速发展,以及产业变革的深入推进,我国人口城镇化水平加速提升,人口流动更趋活跃。2020年我国常住人口城镇化率达到63.89%,流动人口规模持续增长。2014年3月《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》提出了中心村建设的构想,要求乡村建设与城市建设保持同一高度,并对乡村建设提出一系列新的要求,推进新型城镇化建设,实现城乡一体化发展。在这样快速发展的进程中,乡村发展也面临着巨大的机遇与挑战。由于农村剩余劳动力的转移,乡村的发展出现了“无人村”“空心村”等问题;同时部分农村人口在城市落户困难,难以真正从农村迈进城市,出现“候鸟式”迁徙的现象,产业结构失衡、规划缺位等问题对农村的发展同样是巨大的挑战。

1、产业结构不均衡,缺少支柱产业引领

兰干村65%的居民主要收入来自本村的林果业种植,包括核桃、小麦及其他蔬菜的种植;乡政府周边的公共服务业为本村居民提供了部分就业机会,部分居民在本地经商;近15%的居民则选择外出务工,同时也带走了本村部分年轻劳动力。劳动力的部分转移,对本村的产业发展有着较大影响:兰干村核桃种植面积达到266.7hm2.村庄有着较好的第一产业本底资源,但产量较低;第二产业发展相对缓慢,开发程度较低,副产品的加工还处于初步加工阶段,缺乏技术型劳动力;整体产业结构不均衡(见表2)。

2、居民点建设分散,耕地碎片化

村庄建设初期受自然、经济发展水平、社会文化等诸多因素影响,村庄居民点建设、生产要素的布局缺乏科学的指导,出现居民点布局分散的问题,基础设施建设成本也随之上升。兰干村居民点布局分为两个模块,一个模块是以乡政府、村委会等公共服务场所,以及其他基础设施为中心的居民点布局,此区域居民点相对集中,与村庄的核心公共服务区紧密联系;另一个模块居民点布局分别分布在兰干村的北部、西部、南部及东南部,居民点多以道路为主体进行建设,基本是以沿道路布局的条状分布,距离村庄中心服务区较远,相对于中心区居民点使用公共资源的便捷度较低(见图2)。

3、居民点院落用地使用率较低

兰干村居民点院落主要划分为生产、生活及养殖三大主要功能,根据现状调查并结合高清遥感影像的相关数据,院落中的生产用地存在浪费,原本用于种植蔬菜、瓜果的院落空间由于家庭劳动力的转移、居民自身发展需求不同等因素而荒废;还有部分院落把生产空间与养殖空间合并,全部用于畜牧养殖;院落用地效率不高,不利于土地资源的集约、节约利用发展(见图3)。

二、集聚提升类村庄发展策略

村庄的生产发展空间不仅需要村庄的本底资源(生产空间、生产原材料)的支持,更需要基础设施建设为生产发展提供生产条件(见图4),从而促进乡村生产发展有序进行。

1、资源环境方面

1.1 产业资源

兰干村具有核桃种植的产业优势,坚持“规模调大,结构调佳,品种调优”的发展思路,在村庄现有基础上发挥第一产业优势,强化以核桃种植为主导产业的发展,并通过技术、人才、设备的引进,对村庄坚果加工产业进行提升改善,挖掘核桃副产品的附加价值,形成“原材料生产—加工—售卖”的综合完整产业生产链,逐步扩大规模,积极推进“宜农则农”“一村一品”的特色乡村建设,激发村庄经济发展活力。

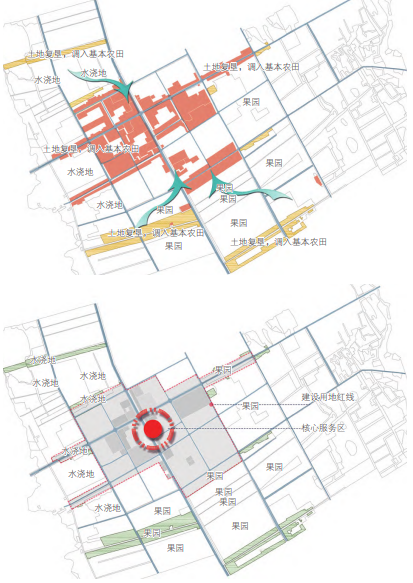

1.2 空间土地资源

相关人员秉持规划的底线思维,结合上位规划等相关指导性文件,划定兰干村生态保护红线、永久基本农田保护红线、村庄建设用地边界线;严格控制建设用地的规模,将村庄北部、西部、南部,以及东南部的居民点逐渐向村庄核心服务区集中,提高公共服务设施和土地的利用效率。截至2021年(见图5),兰干村耕地面积300.74hm2.规划共调出永久基本农田32.94hm2.为保障永久基本农田数量不减少,质量有提高,规划期间将零散分布的居民点进行复垦整理,平整土地,调入基本农田41.05hm2.规划至2035年,耕地保有量不低于308.19hm2.较规划初期增加7.45hm2.对于生态空间,保留村庄其他草地、裸土地、乔木灌木林地,至规划期末,全村的生态用地面积为140.16 hm2.并规划“留白空间”,在村庄建设用地范围内,为村庄居民点建设、产业建设预留发展的弹性备用地。

图5 现状与规划对比

2、基础建设方面

2.1 发挥交通干线优势

村庄经济发展的基础离不开交通系统的完善,兰干村以234省道为主要发展轴线,该干道北至麦盖提县,南至叶城县,是村庄对外交通的主要道路;333乡道是村庄与周边其他村的重要联系通道。兰干村的居民点及核心公共服务区主要依托234省道发展建设,充分发挥了交通系统的集聚效应,带动乡政府及村庄的经济发展。

2.2 核心服务区向周边辐射

公共服务场所及基础设施的建设是村庄发展的基础,公共服务及基础设施的完善给周边其他村庄带来集聚带动效应。乡政府所在的兰干村,中心服务区建设逐步完善,为村民提供服务业等就业机会,不仅给兰干村带来了便利,同时还服务于周边其他村庄,核心服务区功能在不断更新与完善的过程中向外辐射,助推村庄更加稳步发展。村庄公共管理与公共服务设施用地由2021年的13.24hm2调整至2035年的16.71hm2.增加了3.47hm2;配套村庄公园与绿地增加2.63hm2;村庄基础设施用地增加6.78 hm2.村庄基础设施、公共管理与公共服务设施及公园与绿地的大幅增加,有助于改善当地居民的生活条件,同时对原有村庄居民点用地的整理,可以有效促进建设用地节约集约利用。

三、结语

本次研究以叶城县兰干村为例,探索集聚提升类村庄的规划策略,综合分析兰干村的现状发展格局,确定科学的产业和空间发展定位,制定发展目标,划定各类用地边界,不触碰生态红线、基本农田红线,严格控制村庄建设用地范围,挖掘兰干村第一产业的发展潜力,完善第二、三产业,村庄产业结构协调发展;向核心服务区集中安置碎片化分布的居民点,促使高质量农田小片连大片,完善水、电、路等农田基础设施,推动高标准农田建设,提高产能;促进空间资源、土地资源的节约集约利用,实现村庄可持续发展。(作者:高俊 潘永刚)