近年来,极端天气造成的内涝灾害日渐成为社会关注的热点,相应各地的排水系统提标建设不断提速。然而针对超标降雨,一方面无法超标提标,另一方面,超标降雨事件发生概率低与设施平日效益难以发挥的矛盾也难以解决,因此平急两用成为一种较为合理的技术手段。然而,针对平急两用设施建设的工程标准,发挥效益的针对对象,启用恢复的方式等相关研究较少,影响了平急两用设施的规划与建设。选取上海中心城区Z排水系统,探索采用“六步法”解决极端暴雨下平急设施的规划问题,通过积水风险叠加重点对象,按照高风险对象200m范围规划平急两用设施,可降低重点对象在极端事件的内涝风险,研究可为平急两用设施规划的编制提供一定参考。

一、事前提升韧性的六步法

平急两用设施的建设不是目的,目的其实是提升区域应对暴雨事件的能力,在明确标准和保护对象后,提升区域韧性的方法可以总结为六个步骤。即按照“确定风险区域”“识别重要设施”“提升自身韧性”“挖掘平急空间”“分析启用条件”“指导应急作战”六步,提升区域应对极端暴雨的能力。

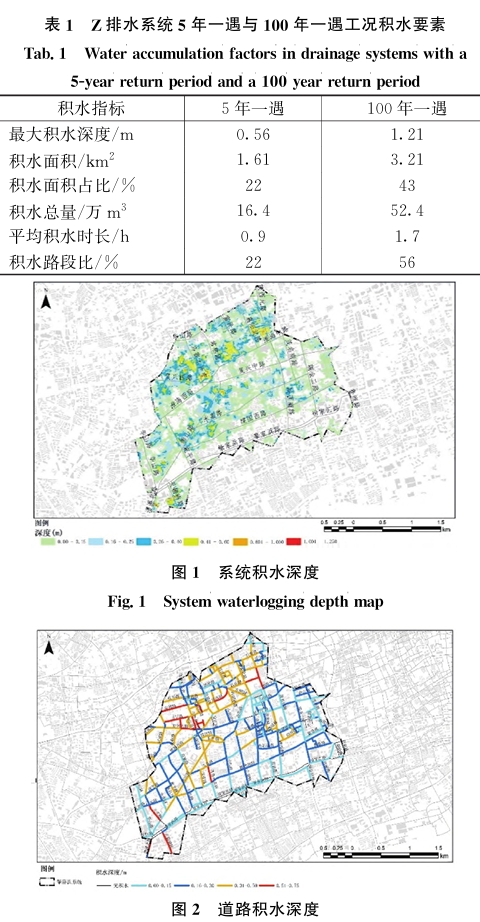

(1)第一步:确定风险区域。基于高分辨率数字高程模型及排水设施数据,在100年一遇(98mm/h)工况下,以积水深度为主要评价指标,判断区域积水情况,并根据历史积水情况进行校核。因为涉及建筑的积水深度,数字高程模型的精度对结果的影响较大。关于DEM的精度,刘天雪等研究了DEM分辨率对淹没模拟影响,设置5种DEM分辨率方案(30、20、15、10、5m),认为DEM分辨率越高,模拟精度越高,但模型运行时间越长,模型运行效率越低。不过通常排水系统级别的模拟范围一般远小于流域范围,特别对于静态的风险评估,计算速度不是主要的考虑因素,可以认为DEM精度不宜低于5m。实际模拟一般采用区域地形图反向生成DEM(根据《城镇内涝防治系统数学模型构建和应用规程》(CECS647-2019),精细模型地面高程数据的测图比例尺不宜小于1∶500),其空间分辨率较高,此外近年来也有采用基于无人机倾斜摄影测量技术生成下垫面所需数据驱动排水模型的案例。

(2)第二步:识别重要设施。将研究区域内对象按照重要性及在极端暴雨中的角色划分为四个重要等级。Ⅰ级:不能淹,淹没后造成重大生命、财产损失或严重影响城市运行的,即上文阐述的生命线工程及不能淹建筑。Ⅱ级:需要通过改造,减少极端工况受淹没造成的损失的。例如,居民住宅地下室等。Ⅲ级:应急可淹,极端情况下可主动选择性淹没,为周围待保护对象提供应急调蓄空间的。例如,符合耐淹标准的新建或改造后的地下空间、地下隧道、平急两用公共空间等。Ⅳ级:可淹。例如,绿地、运动场、单条车道、待开发空地等。随后,可根据区域GIS中的POI数据,通过与积水图层的叠置分析,快速识别积水区域内需保护的重要设施信息。

(3)第三步:提升自身韧性。针对积水深度大的Ⅰ级、Ⅱ级对象,根据其特点,提出这些被保护对象自身韧性提升的策略,例如增加防洪挡板、提升关键电气通讯设备标高、架空线入地、安装分段开关控制馈线等。“自救”一定优于“他救”,国外已有专门针对此自身韧性提升的研究,较为详细的是2013年美国纽约政府编制的《AStronger,MoreResilientNEWYORK》。2012年9月桑迪飓风袭击美国纽约,造成43人死亡、6500名病人从医院和疗养院撤离、近9万栋建筑被淹没、110万儿童一周无法上学、近200万人断电,经济损失90亿美元。2013年纽约政府在总结桑迪惨痛经验的基础上编制了此规划,虽然这次灾难的主因是风暴潮,但对于不同板块的重要设施如何提升关键设施的韧性仍有较高的参考价值。《AStronger,MoreResilientNEWYORK》按照建筑、能源网、交通系统、公园、电信网络、医疗系统以及水和食品供应等划分八个板块,每个板块通过现状情况、受灾情况、未来情景和未来措施四小节阐述。例如为了减少极端天气下“同情停电”的发生率,纽约将采取安装分段开关(以允许对馈线关闭和隔离进行更精确的控制)的方式减少受关闭影响的客户数量。爱迪生联合公司的估计表明,在全市范围内的架空环路和放射状系统上可以安装650个或更多的自动重合闸或开关,将受树枝损坏架空线路等问题影响的客户数量减少50%。此外,还需要评估每个变电站在系统可靠性、其服务的客户数量和关键性,以及其故障的预计经济影响,以纽约市为例,20%的输电变电站承担了80%的年度预期客户损失,可以首先增强20%输电变电站的防洪韧性。

(4)第四步:挖掘平急空间。针对高、中风险区的Ⅲ级、Ⅳ级对象,以“平急两用”为原则,在“安全、适用、经济、节约”的前提下,深度挖掘应急空间,根据技术经济比较结果,确定区域新建或改造应急空间的顺序,并对应急空间的使用对区域极端暴雨风险的改善程度进行效果评估(2023年9月,上海市水务局组织编制了《上海市平急两用雨水调蓄设施规划设计导则》,供各单位在相关工程设计中参考)。此处的平急两用空间,不仅仅考虑通过高程的改造(城区高程改造相对复杂),也可以采用增设移动安装的挡水设施(可采用密封防水膜、挡水板、高强度玻璃墙等),快速搭建生成“调蓄池”,后采用泵车泵送的方式将重要设施的积水转移至临时搭建的“调蓄池”,这样可以避免埋设管道以及解决重力自流标高上的矛盾。但是,如采用泵车泵送的输送方式,其输送距离就将受到限制,一般不超过200m范围(根据防汛抢险车可携带软管的长度)。

(5)第五步:分析启用条件。平急两用设施与蓄滞洪区和商业洪水保险的特征具有显著的差别。蓄滞洪区的启用采用行政命令的手段,是相应的人民政府、防汛指挥部下达启用命令,由蓄滞洪区所在地人民政府负责组织实施。特点是主动选择淹没,政府托底赔偿。而洪水保险是洪水风险管理的重要手段,把不确定的和巨额的灾害损失风险转化为确定性的和小量的开支,其特点是被动淹没,按标准保险公司进行赔偿。平急结合设施的特点,使得其使用需要结合两者的特点,更加复杂,是否能实现“主动被淹+保险公司赔付”的模式,本文也进行了初步的探索。与蓄滞洪区相比,平急结合设施补偿对象相对明确、补偿范围比较清晰,补偿目录也相对简单,主要是补偿费用出处的问题。在种类上,排除海啸等无规律性巨灾后,我国目前的巨灾保险主要分为政策性农业巨灾保险、地震保险与洪水保险(与内涝不同),在城市内涝中的作用非常有限,赔付水平低、保障范围窄。2020年4月,上海保交所上线了中国城乡居民住宅洪水巨灾保险产品,该产品的保障对象为城乡居民住宅、门窗屋顶等室内附属设施以及家庭室内财产,在发生洪水灾害(在各省范围内由省级防汛抗旱指挥部启动防汛Ⅳ级或以上应急响应时的山洪暴发、江河泛滥、城市内涝、潮水上岸或倒灌等)及其引发的次生灾害时,造成一定损失的,可以获得赔偿。但很显然,国内现行的保险基本不适用于平急结合设施,因为保险承保的对象是居民住宅,而住宅基本不会考虑作为平急两用的设施,其次平急结合设施如属于政府有关部门征用,也不在保险标中。鉴于商业保险暂未覆盖此类设施,其保险产品的出台还有很长的道路,平急结合设施主动启用目前最可能的模式是参照蓄滞洪区的管理、启用和恢复,采用行政命令+财政出资的模式。

(6)第六步:指导应急作战。形成各区域(系统)韧性提升“一张图”,标明风险区域、重点对象、应急空间位置、应急调蓄规模、搭建时间、使用恢复费用等信息。并将“一张图”融入智慧防汛系统,助力极端暴雨防汛应急作战。

二、Z排水系统

Z排水系统位于上海市中部,是上海市区内泄水范围最大的排水系统,总汇水面积约为7.38km2,现状雨水设计标准为1年一遇,综合径流系数0.67,规划范围内雨水排水系统达到5年一遇排水能力,100年一遇内涝可控。Z排水系统所处地理位置十分重要,包括众多驻沪使领馆等敏感地区、商圈、高级商务楼和住宅区等。Z排水系统的地势特点为北低南高,北部存在多处地势低洼点;同时由于系统面积大、汇流时间长、部分总管没有建成,其北部管网末梢的排水能力明显不足、抗风险能力较低。由于上述不利的排水条件和较低的地面标高,该地区容易出现暴雨积水。

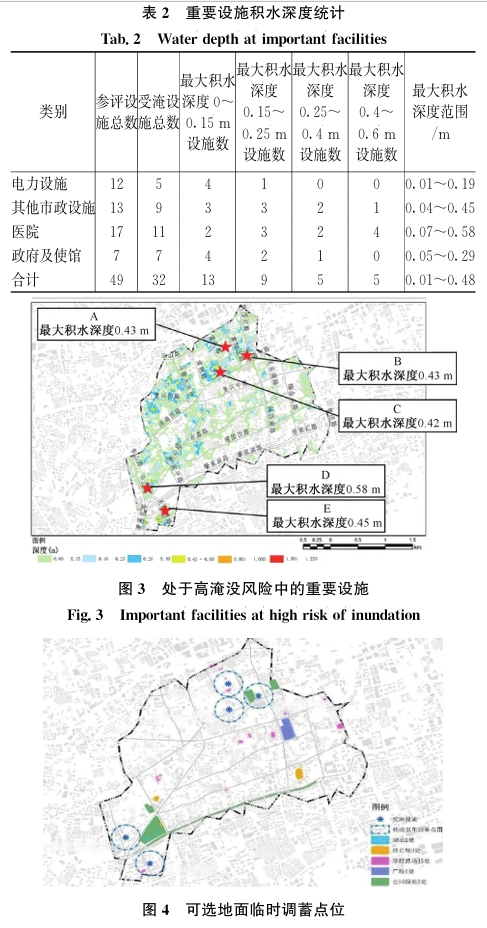

建立Z系统(含周边五个排水系统,系统间存在管道连接)的ICM模型,包含7724个节点、8061根管道,二维计算网格约32万个,并模拟百年一遇降雨强度(98mm/h)下,区域的积水情况(规划5年一遇的工况作为对比)。可以看出100年一遇工况下最大积水深度、积水面积、积水时间等关键评判指标几乎都为5年一遇的2倍。根据GIS中的POI数据,通过叠置分析,可以快速的识别积水区域内需保护的重要设施情况,统计区域内的重要设施数量并按照积水深度进行分类如表2所示。

根据《民用建筑设计统一标准》(GB503522019),民用建筑场地设计标高一般高出道路20cm,一层建筑踏步距离地面不宜超过15cm,加上路缘石15~20cm的高度,基本上高于道路最低处40cm以上。因此积水深度超过40cm时一层建筑有进水风险,需要对其提出相应的应急措施预案。进一步在49处敏感设施中,选取积水深度超过0.4m的受淹设施共计5处,列为高风险对象。

按照生命线工程与不能淹设施附近是否存在平急两用空间,进行韧性提升策略的分类。如果存在滞蓄空间或安装围挡(调蓄深度0.5~1.5m)的空间,可形成临时雨水调蓄空间,极端事件中可将来不及排放的雨水向就近临时调蓄设施抽排。如果难以寻找临时空间,则需要采取硬隔离措施提升自身韧性,保证暴雨预警前完成淹水深度标高的挡水防汛设施安装。

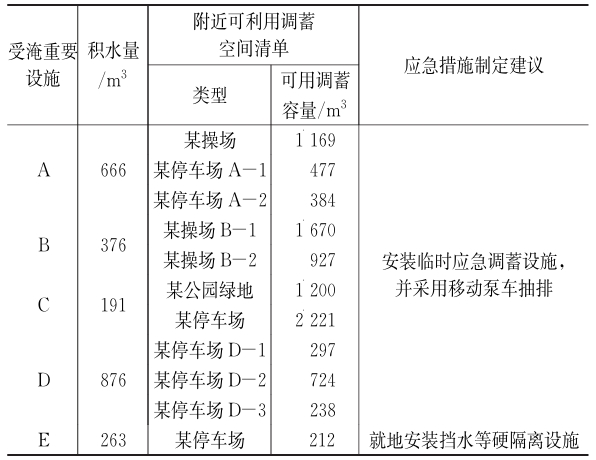

根据对系统的踏勘调研,前期已初步筛选出25处地上设施(湖泊1处、公园绿地5处、广场1处、操场15处、体育场3处)和87处地下设施作为平急两用的可改造点位。针对5处高风险重要对象,在200m范围,寻找系统内可用于平急两用雨水调蓄的公共设施。高风险对象周边调蓄空间的满足程度及拟建议措施见表3。

表3 高风险对象周边调蓄空间的满足程度及拟建议措施

三、结语

针对上海中心城应对极端暴雨天气下平急两用设施应对标准,针对对象等方面做了初步探索,并以Z系统为例进行了案例阐述,区域49个重点对象中,有5个风险较高,可结合周边平急两用设施的建设降低风险。然而在城市建设和管理中树立平急两用、平急转换的观念,积极新建、利用或改造公共设施,提升城市应对极端天气的能力是一个逐步探索的过程,本研究还存在一些不足,例如区域重点对象资料方面,燃气增压站、关键变电站等数据由于保密的原因很难获取,影响了重要对象识别的全面性;在局部强对流天气下,预警时间很短,迅速搭建临时调蓄场地可行性较低;区域移动泵车的数量和规模同样会限制方案的可操作性;一些结合标高控制的平急两用设施,如下沉式篮球场等,使用后清理恢复的责任单位和费用出处不明确条件下,规划方案难落地等。因此,平急两用设施在建设标准、针对对象、启用方式、后续维护等方面还需要更多的研究来支撑。(作者:李鹏程 龚晓露 谭琼)