该文尝试从“平急两用”的内涵和“急时”定位、设计理念和要求、适用设施和资源综合利用等三个方面,对“平急两用”公共基础设施与应急避难场所进行较为系统的对比分析,希望对“平急两用”相关标准制定及标准化发展有所启示。

一、“平急两用”的内涵和“急时”定位

按照《关于积极稳步推进超大特大城市“平急两用”公共基础设施建设的指导意见》,“平急两用”公共基础设施包括旅游居住设施、医疗应急服务点、城郊大仓基地及市政、旅游配套基础设施;“平时”用作旅游、康养、休闲等,“急时”可转换为隔离场所,满足应急隔离、临时安置、物资保障等需求。2023年10 月住建部办公厅印发的《“平急两用”公共基础设施专项规划编制技术指南(试行)》延续了《指导意见》的基本要求,虽然提到“各城市可因地制宜构建符合自身需求和能力的设施体系”,但“急时”需求分析中的提法是“可根据国家、省、市应对公共卫生等突发事件的总体防控策略,根据对疫情强度、波及广度、严重程度预测以及防控实际需求开展综合研究”。可见,推进“平急两用”公共基础设施建设受新冠疫情直接影响,“急时”通常是指突发公共卫生事件(广东省指引)、新发重大疫情和突发公共事件(成都市指南);《长沙市“平急两用”公共基础设施建设设计指南(试行)》的提法是以“平疫两用”(应对突发公共卫生事件)为主,兼顾“平灾两用”(突发自然灾害或突发公共事件)、“平假两用”(假期)。《关于积极稳步推进超大特大城市“平急两用”公共基础设施建设的指导意见》的表述是“满足有效应对突发大规模疫情的需要,兼顾应对其他重大突发事件”。

按照GB/T44012—2024《应急避难场所术语》,应急避难场所是指新建、改造和指定的用于应急避难人员安置的具有一定生活服务保障功能的安全场所,包括防疫防空与防灾融合共建共用的方舱医院和人防掩蔽场所、人防疏散基地等。对于“平急两用”,《关于加强应急避难场所建设的指导意见》的提法是“平急(疫/战)结合”。按照GB/T44012—2024标准,应急避难场所可适用的突发事件类型或需要应急避难的其他事件类型(避难种类)范围更广,包括地震灾害、地质灾害、洪涝灾害、台风与暴雨灾害、低温冷冻与雪灾、海啸灾害、森林草原火灾、生产安全事故、生态环保事件、公共卫生事件、空袭事件等,这与国家建立大安全大应急框架的要求相适应。但从《应急避难场所专项规划编制指南》对城乡应急避难场所发展布局表述(综合灾害事故风险、应急避难人口、应急避难资源调查等分析结果,科学选址布局应急避难场所)来看,虽然也要考虑“防灾防疫防空多功能用途兼用”,但“平灾结合”仍然是应急避难场所建设的基本考虑。《平急功能复合的韧性城市规划与土地政策指引》则有“平疫”“平灾”“平赛”“平假”“平战”的提法,比《关于积极稳步推进超大特大城市“平急两用”公共基础设施建设的指导意见》和《关于加强应急避难场所建设的指导意见》中“平急”的内涵都更为广泛。

由上来看,“平急两用”公共基础设施和应急避难场所相关政策文件和标准对“急时”的定位存在较大差异。前者突出“平疫两用”(应对突发公共卫生事件),有些省市的指南(导则)直接未考虑其他突发事件(按照《中华人民共和国突发事件应对法》,突发事件指自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件等);后者“急时”(避难种类)的范围更广,包括但并不专门针对公共卫生事件,“平灾结合”仍然是基本考虑。

二、设计理念和要求

2.1“平急两用”公共基础设施

从各省市发布的“平急两用”公共基础设施建设指南(导则)来看,基本架构大致是“1+3”,即1个通用技术要求加3个专项(旅游居住建筑、医疗应急服务点、城郊大仓基地)设计要求,尤以成都市的导则最具代表性。从单部指南(导则)的内容来看,具体章节布置可能有所不同,但涉及的专业内容(包括选址与布局、建筑、结构、给排水、通风与空调、电气、智能化等)基本一致,与“平时”设计也无明显不同(除医疗应急服务点会有医用气体专项外),只是在具体要求上要兼顾考虑“平时”和“急时”需求。“平急转换”是重点内容,除了“急时”隔离设计、接口及场所预留设计外,还要考虑“平转急”“急转平”双向转换的要求,编制平急转换设计专篇。

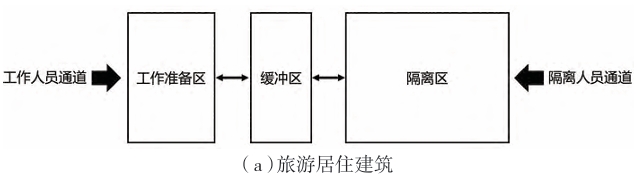

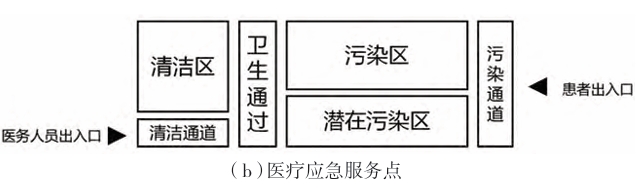

“三区两通道”或“三区三通道”是“平急两用”公共基础设施建设的代表性要求,但对于不同类别的公共基础设施来说,具体含义有所不同。对于旅游居住建筑来说,“三区两通道”是指隔离区、工作准备区、缓冲区(卫生通过区)和隔离人员通道、工作人员通道;对于医疗应急服务点来说,“三区两通道”是指污染区、潜在污染区、清洁区和清洁通道、污染通道;“三区三通道”是对于城郊大仓基地而言,指外区、内区、缓冲区和外来人员通道、本地人员通道、货物通道。这与具体设施的功能定位不同有关,旅游居住建筑“急时”作为疫情隔离观察设施,而“平急两用”医疗应急服务点“急时”作为定点应急救治场所,通常依托三级医院的医疗资源,且位于医院内相对独立的区域,城郊大仓基地“急时”则作为应急物资和生活物资中转调运站、接驳点或分拨场地。“三区两通道”示意如图1所示。

图1 “三区两通道”示意图

“平急两用”公共基础设施建设一个重要的设计要求就是上述“三区”自成一区,以此为基础进行平面布局、流线组织和相关专业设计,空调设施、低压配电系统应分区独立设置,生活给水有防止回流污染、污水处理有“急时”采用强化消毒处理工艺等要求,其目的就是保证各分区之间相对独立、避免(潜在)污染传播。

2.2 应急避难场所

GB/T44013—2024《应急避难场所分级及分类》规定了应急避难场所分级及分类的内容和要求,并对各级各类避难场所的基本技术指标做了具体规定。GB/T44013—2024标准将应急避难场所划分为省级、市级、县级、乡镇(街道)级和村(社区)级等五级;按避难时长、避难种类、人均有效避难面积、服务半径、可容纳避难人数、应急设施设备和物资配置等技术指标及功能属性,分为紧急避难场所、短期避难场所、长期避难场所;按建筑与场地空间类别,分为室内型(含室内室外兼具型)避难场所和室外型避难场所;按照总体功能定位,分为综合性(统筹多种灾害、事故,或兼顾防疫防控等其他相关领域应急避难资源融合共建)避难场所和单一性(针对单一避难种类)避难场所。YJ/T26—2024《应急避难场所设施设备及物资配置》规定了应急避难场所设施设备及物资配置的总体要求、功能设置与配置要求、分级分类配置要求,附录(资料性)提供了紧急、短期、长期应急避难场所设施设备配置参考清单。

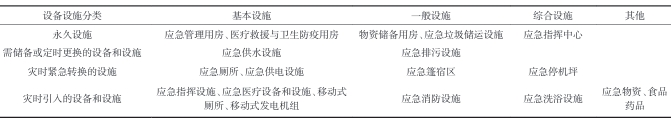

GB/T35624—2017《城镇应急避难场所通用技术要求》规定了城镇应急避难场所的分级、选址与布局、设施和应急转换等内容。因为实施时间较GB/T44012—2024、GB/T44013—2024等标准要早,有些概念和指标要求已经与新的系列标准不相适应,但仍然可以从其内容看到应急避难场所设计的基本理念和要求。对于拟作为应急避难场所的新建、改建项目,GB/T35624标准要求在平时功能设计的基础上增加应急避难场所的专项设计,且应根据应急避难场所类型、分级和容纳避难人数等确定应急避难场所的设施与设备,数量不足的应在避难场所启用前实施应急转换并设置到位。按照应急避难场所的具体要求,应急转换的设备设施可分为永久设施、需储备或定时更换的设备和设施、灾时紧急转换的设施和灾时引入的设备和设施。应急转换的设备设施与应急避难场所设置设施(按照GB/T35624— 2017 规定,与YJ/T26—2024有差异)的对比如表1所示。

表1 应急转换设备设施(按照GB/T 35624—2017规定)

按照GB/T35624—2017 的规定,应急避难场所选址应避开地质灾害和气象、水文地质条件恶劣区域,与重大危险源之间应保持安全距离,远离重要经济目标,场地应尽量平坦、交通便利,用作应急避难场所的建筑必须符合抗震、抗风及防洪要求;应急避难场所按功能分为人员避难区域、综合保障区域和出入口交通集散区域,不同区域合理布局,并有场内道路连接;如果规模较大可划分为若干个避难单元,避难单元之间设置连通口。应急避难场所外围四周应设置防火安全带,通行道路数量、宽度、转弯半径等应满足人员行动及消防车、救灾物资运输车辆通行的要求,出入口、疏散通道等应满足实际需要。

虽然场所分类和具体要求有所不同,但比如GB21734— 2008《地震应急避难场所场址及配套设施》、建标180—2017《城市社区应急避难场所建设标准》等应急避难场所标准的基本理念是一致的。

三、适用设施和资源综合利用

经过多年投资建设,我国在基础设施等领域形成了一大批存量资产。随着城市发展进入存量时代,有效盘活存量资产具有重要意义。《国务院办公厅关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》提出盘活存量资产的重点领域就包括存量规模较大、当前收益较好或增长潜力较大的基础设施项目资产,如交通、旅游、产业园区、仓储物流、保障性住房等,也包括长期闲置但具有较大开发利用价值的项目资产,如老旧厂房、文化体育场馆以及国有企业开办的酒店、餐饮、疗养院等非主业资产。

从国家推进“平急两用”公共基础设施和应急避难场所建设的政策文件来看,存量资产盘活和资源综合利用都是非常重要的原则,但具体提法及适用的设施或场所有所不同。2023年7 月14日国务院常务会议指出,在超大特大城市积极稳步推进“平急两用”公共基础设施建设实施中要注重统筹新建增量与盘活存量,积极盘活城市低效和闲置资源,依法依规、因地制宜、按需新建相关设施;7月24日中央政治局会议再次提到“平急两用”公共基础设施建设时,也特别强调“盘活改造各类闲置房产”。《关于积极稳步推进超大特大城市“平急两用”公共基础设施建设的指导意见》的提法是“统筹规划,集约发展”,具体来说,就是“综合考虑在城市山区改造住宅等闲置资源及新建相关设施的实际条件,存量优先,积极盘活城市低效和闲置资源”。“平急两用”公共基础设施的重点类别非常明确,即旅游居住设施、医疗应急服务点、城郊大型仓储基地以及市政、旅游配套基础设施。

《关于加强应急避难场所建设的指导意见》的提法是“坚持统筹资源、平急(疫/战)结合,综合利用”,特别提到,“改造应急避难场所要充分利用学校、文体场馆、酒店、公园绿地、广场、福利院,以及乡镇(街道)和村(社区)的办公用房、文化服务中心等公共设施和场地空间合理调整”,“针对城乡土地资源和应急避难场所相对紧缺情况,可通过政府组织评估、指定等方式,临时利用集贸市场、企业厂房、文旅设施、农村空旷场地等设置应急避难场所”;“选择配建地下人防掩蔽工程的公共建筑、住宅小区和地上人防疏散基地,以及公共文化、教育、体育、旅游设施等,进行平急(疫/战)两用改造”。

《平急功能复合的韧性城市规划与土地政策指引》也有相关表述。在“充分发挥城市各类设施应急保障作用”部分提到,“以安全等级高、空间容量大、交通便捷的体育场馆、展览中心、应急医疗、大型文化教育设施等公共服务设施为重点,明确‘平时’和‘急时’规划设计要求”,“鼓励商业商务楼宇、宾馆酒店、餐饮设施、工业厂房等在规划建设过程中融入平急功能复合及可转换设计理念”;在“提升社区应急响应能力”部分则提到,“……强化社区基本公共服务、社区商业等的应急保障和快速转换能力,以党群服务中心、社区嵌入式服务设施等建设改造为契机,适当提升综合防灾标准”。

表2 不同政策文件资源综合利用重点设施对比

不同政策文件资源综合利用重点设施对比见表2。由表可见,不论是《关于积极稳步推进超大特大城市“平急两用”公共基础设施建设的指导意见》所提的旅游居住设施、城郊大仓基地,还是《关于加强应急避难场所建设的指导意见》所提的文体场馆、酒店、厂房、文旅设施,亦或是《平急功能复合的韧性城市规划与土地政策指引》提到的体育场馆、展览中心、宾馆酒店、餐饮设施、工业厂房,都可以属于《国务院办公厅关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》中存量资产盘活的重点领域,只是因为前述“急时”定位不同,适合的设施类别有所差异。相对而言,应急避难场所的概念更贴合城市建成区的实际环境和条件。

四、结语及启示

我国应急避难场所建设起步较早,随着《关于加强应急避难场所建设的指导意见》《应急避难场所专项规划编制指南》等政策文件陆续出台,GB/T44012—2024、GB/T44013—2024、GB/ T44014—2024、YJT26—2024 等标准相继发布,加上多省市之前多已发布施行应急避难场所相关管理办法,以及已经实施的建标180—2017、GB21734—2008、GB/T35624—2017 等标准,应急避难场所相关政策和标准体系不断丰富和健全,分级分类应急避难场所的体系路径基本明确。相较而言,国家积极稳步推进超大特大城市“平急两用”公共基础设施建设的层面非常高、力度也很大,但目前除了《关于积极稳步推进超大特大城市“平急两用”公共基础设施建设的指导意见》和《“平急两用”公共基础设施专项规划编制技术指南(试行)》等文件以及长沙、浙江、成都、广东、沈阳等少数省市编制发布了建设技术指南(导则)外,建设规模、标准、资金、用地、道路等相关配套政策或技术指南尚在制定过程中。通过对比分析,两者在“平急两用”的内涵和“急时”定位、设计理念和要求、适用设施和资源综合利用等方面有具体差异,但也有共性特点。笔者以为,两者应该在大安全大应急框架下,加强统筹协调,尤其在标准制定和标准化发展方面,在保持特色定位的同时,应尽量纳入统一的标准体系,使用通用的规则和语言,以便于标准之间的衔接和配合使用。(作者:张超)