有效的自治单元是乡村自治有效的基础。确定有效的自治单元, 对实现新时代乡村振兴下的自治有效具有重要意义。中机院小编从单元视角切入, 从规模、联结两个维度探讨了历史变迁中单元有效与自治有效之间的关系, 对实现乡村振兴下的农村治理有效具有一定的启示。

(一) 有效的自治单元决定有效的自治

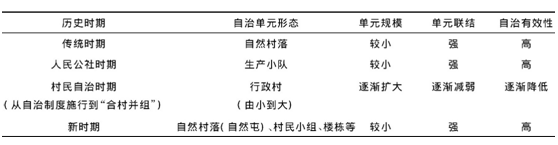

自治单元与自治有效紧密相关。如表1所示, 自治单元的规模较小, 自治单元的联结性较强, 容易产生自治的集体行动, 自治的有效性较高。传统时期的自然村落单元、人民公社时期的生产小队单元, 以及新时期的自然村落 (自然屯) 、村民小组和楼栋等单元, 单元规模相对较小, 村民之间的交往密切、互相熟悉, 是一个熟人社会, 单元联结性较强, 在这样的单元下容易形成有效性较高的自治。改革开放之后, 实行村民自治制度, 一段时期内弥补了人民公社取消后农村社会的秩序真空, 带来了“自由的微风”, 促进了农村民主的发展和农村事务的自我治理。但是“合村并组”之后, 自治基本单元上移、扩大, 行政村单元规模逐渐变大, 小行政村变为大行政村, 这样的单元下, 村民之间的熟悉度低, 是一个“半熟人社会”, 单元联结性较低, 导致自治遭遇困境, 自治有效性也逐渐降低。

历史总是给人以启示。以自治单元为切入点探索自治有效, 有较高的实践价值。在乡村振兴背景下, 自治有效是治理有效的重要内容, 自治有效取决于单元的有效性。找到有效的自治单元, 是提高或实现自治有效性的基础。如摩尔根所说, 单元的性质决定了上层政治体系的性质。单元决定治理, 单元有效决定自治有效。正因此, 2018年9月中共中央印发的《乡村振兴战略规划 (2018—2022) 》中指出“继续开展以村民小组或自然村为基本单元的村民自治试点工作”, 这说明在乡村振兴背景下, 以单元有效来探索自治有效具有较高的现实价值。

表1 不同时期的治理单元与治理有效的关系比较

(二) 有效的自治单元要考虑规模、联结两个因素

自治单元作为治理活动开展的空间载体, 其具有两个基本属性:一是地理属性。在地理学意义上, 自治单元是自治行动发生的特定范围的地域空间。这决定了自治单元有特定的地域范围和明确的边界, 进一步决定了自治单元存在一定的规模性。因此, 自治单元规模与自治行动密切相关, 像“村民小组、自然村落 (屯) 、生产小队”这样的适度规模, 自治的有效性较高。二是社会属性。自治的主体是人, 人是一切社会关系的总和, 也是一种交往性的主体。人与人之间的联结形式、联结程度决定着社会的内聚力、向心力。在联结性较高的自治单元下, 人们有着共同的意识和诉求, 容易发生集体行动, 自治的有效性较高。因此, 有效的自治单元受规模、联结两个要素的影响。

在单元视角下去探索自治有效, 要考虑单元规模、单元联结两个因素。规模、联结两个因素, 既考虑到了设置有效的自治单元的地理学属性, 即有效的单元规模 (适度规模) ;也考虑到了设置有效的自治单元的主体属性, 即治理主体 (人) 之间的联结。在规模适度、联结性强的自治单元开展自治, 容易形成有效性较高的自治。

(三) 在实践中, 有效的自治单元是多样化的

在乡村振兴视野下, 探索并实现自治有效, 要以单元规模、单元联结两个因素为参考, 在实践中划定和设置有效的自治单元。经过40年改革开放, 农村发生了翻天覆地的变化, 农村越来越开放、包容和流动, 因经济发展、文化等造成各地的情况各不相同, 差异性较大。因此, 以单元规模、单元联结来探索有效的自治单元, 也不能整齐划一, 也要注意到农村的实际情况。在实践中, 有效的自治单元并不是单一的, 而是多样的、多层的。任何形式的自治有效都不可能靠“某一个”或“某一类”有效的自治单元。要结合实际, 创新发展自治单元的形式, 注意单元规模、单元联结两个要素, 在规模适度、联结程度较高的自治单元下开展自治, 激发主体共同参与, 高度协商, 容易带来有效的自治。

(四) 以自治有效单元探索乡村振兴单元

乡村振兴的对象是抽象的乡村, 如何在实践中振兴乡村, 需要找到具象的乡村, 也就是乡村振兴单元。治理有效是乡村振兴的基础, 治理有效又以自治有效为基础。有效的乡村振兴既依赖于有效的振兴单元 (规模) , 也依赖于农民主体振兴 (主体回归以及彼此之间的紧密联系) , 这恰恰也是决定自治有效的影响因素。因此, 有效的自治单元与有效的乡村振兴单元之间存在着现实的逻辑关联性。在现实中, 可以以单元联结、单元规模两个标准和条件来探索乡村振兴单元。联结度高、规模适度的单元即为有效的乡村振兴单元, 可以是行政村、村民小组或自然村, 也可以是小型乡镇、联合型的行政村片区或自然村片区等。但在实践中要注意, 乡村振兴单元不同, 振兴的重点、路径也不同, 要根据单元的社会发展基础来决定。(作者:李华胤)