目前国内存量工业用地的更新研究主要聚焦于制度设计和实施策略上,而将大数据技术应用于其中的研究较少。文章以合肥市瑶海工业园转型升级研究为例,重点借助大数据技术分析方法,从宏观的产业发展、中观的区位格局和微观的土地利用三个不同尺度层面,对存量工业用地现状发展态势和更新必要性进行全面深入分析,并在自上而下的制度分析和自下而上的技术分析基础之上,提出差异化的存量工业用地更新策略,以期为国内工业用地更新研究提供借鉴。

1、引言

推动经济高质量发展是新时代的要求,随着城市土地利用从追求量的扩张走向重视质的提升,我国的城市发展已经步入存量时代,在此背景下,存量工业用地的更新和再开发成为城市产业转型升级、土地节约集约利用的重要内容。

近年来,国家层面相继出台了一系列政策文件,以期推进低效工业用地再开发和促进产业转型升级。然而在具体的实践中,由于工业用地再开发制度设计的缺乏、交易成本过高企业难以搬迁等原因,各地的更新项目往往难以有效实施。基于此,目前国内将研究视角聚焦在制度设计和实施策略中,推动了存量工业用地的更新研究。

规划作为一门应用型学科,在以大数据为代表的定量分析技术的支撑下,规划研究和编制的科学性得到了极大的提升。基于大数据技术的分析方法被广泛应用于规划的各个方向和领域,而目前国内关于大数据在工业用地更新研究中的应用较少。本文以合肥市瑶海工业园为例,探讨大数据技术在工业用地更新研究中的应用,以期为存量工业用地更新研究提供一个新的视角。

2、研究区概况

合肥市瑶海工业园(下文简称“研究片区”)位于合肥市市区东北,2002年开始建设,2006年被批准为省级经济开发区,2010年划归为合肥新站高新区(国家级产城融合示范区)托管。研究片区建成区范围面积约7.0 km2,产业用地占比45%以上,是典型的工业发展组团。

3、研究思路

在传统的规划分析方法下,存量工业用地更新策略的提出多是基于定性分析为主。笔者在实践中发现,如果仅仅基于土地利用效率低下、区位条件剧烈变化提供再开发机遇等感性判断,而缺乏科学理性的技术分析支撑,那么自下而上的更新诉求和更新策略往往难以获得审批部门认可。大数据技术可以很好地弥补这一缺陷,为工业用地更新研究提供定量分析的技术支持。因此,本文基于大数据分析方法的存量工业用地现状发展态势和更新必要性的技术理性分析,提出工业用地更新策略。

具体研究思路可分为三个方面。第一,新时代背景下的政策背景分析。第二,借助大数据技术分析方法,对研究片区存量工业用地现状发展态势和更新必要性进行三个层面的诊断分析。第三,基于政策背景分析和大数据分析,对研究片区存量工业用地提出差异化的更新策略(图1)。

图1 大数据技术下的存量工业用地更新研究思路 (图片来源:作者自绘)

4、存量工业用地更新研究

首先,从国家到地方自上而下出台的政策文件是工业用地更新得以推进的制度基础。其次,基于大数据分析方法的存量工业用地诊断分析,自下而上地表征地区进行低效用地再开发和转型升级发展的迫切现实诉求,作为工业用地更新的技术基础。最后,基于制度基础和技术基础的闭环分析,提出切实可行的工业用地更新策略。

4.1 政策背景分析

为推动存量低效工业用地和工业厂房再开发再利用,以及促进新产业新业态发展和产业转型升级,国家到地方出台了一系列指导和实施意见,其中《关于支持新产业新业态发展促进大众创业万众创新用地的意见》、《关于深入推进城镇低效用地再开发的指导意见(试行)》和《关于促进开发区改革和创新发展的若干意见》等三条,是现阶段国内存量工业用地更新重要的顶层设计和制度基础123。

总结这三条政策的内容,在产业发展方向上,引导传统产业向先进制造业、生产性服务业和创新创业平台等转型升级;在更新方式上,提出了企业自主改造和政府引导升级两种方式;在用地政策方面,提出了维持用地性质5年不变的过渡期政策。特别是,国家为促进产业转型平稳过渡,对于利用存量工业用地和工业厂房发展先进制造业、生产性服务业等国家政策支持的新产业新业态项目,明确可继续按原用途使用5年,5年后可依法按新用途办理用地手续,这样的过渡期政策,降低了企业的转型门槛,增强了企业进行自主升级的积极性。

4.2 基于大数据的工业用地更新分析

从宏观层面的产业发展分析、中观层面的区位格局分析、微观层面的土地利用分析三个层面,构建工业用地现状发展态势和更新必要性分析的方法路径,作为存量工业用地更新策略的技术基础。在三个层面的分析中,大数据分析技术的具体应用方法是分析的重点。

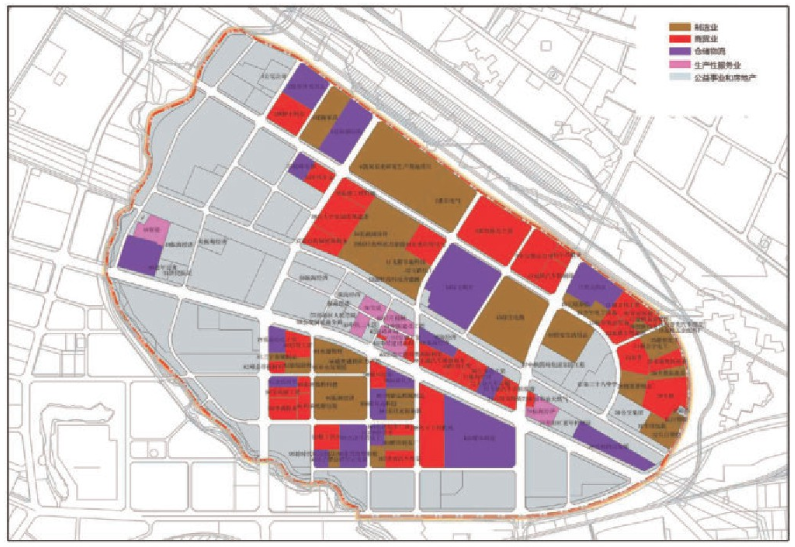

图2 研究片区产业发展类型分析图

4.2.1 宏观层面:产业发展分析

宏观层面的产业发展分析,主要是分析研究片区的产业发展与区域产业发展的关联度以及对区域产业发展的贡献度。

1)关联度分析

从主导产业关联度角度来分析研究片区与区域产业发展的关联度。新站高新区作为研究片区的托管单位,是合肥市三大开发区之一,目前形成了以新型显示、集成电路、智能制造和新能源汽车四大主导产业。梳理研究片区产业发展类型(图2),制造业企业30家,主要为机械制造类企业;商贸类企业42家,主要为工程机械和汽车销售;仓储物流类企业17家,主要为小而散的快递物流企业的物流园;生产性服务企业8家,主要为建筑工程类企业。其中从事与新站高新区主导产业相关联产业的企业12家,占所有97家企业比重不到13%(表1)。

2)贡献度分析

从税收收入角度来分析研究片区对区域产业发展的贡献度。研究片区产业用地总规模3.3 km2,占到新站高新区全区产业用地总规模22.1 km2的15%左右,但其产生的税收只有1.56亿元,占新站高新区全区税收55.2亿元的3%不到。

基于以上分析,从产业类型来看,研究片区实际从事的传统商贸类企业和仓储物流类企业比重较大,产业类型整体较为落后,与区域主导产业的关联度不高,产业结构有待调整和升级;从税收来看,研究片区税收总量与产业用地规模不相匹配,整体亩均税收低,对区域产业发展的贡献度不高,土地利用效率需要提升。

4.2.2 中观层面:区位格局分析

中观层面的区位格局分析,通过设施服务水平和住宅价格两方面大数据分析,刻画研究片区在合肥市市区中的区位格局变化情况。

1)设施服务水平分析

POI(Point of Interest)意为兴趣点,它是以开放地图服务平台为载体表达设施要素空间位置分布的点数据,属性信息包括设施经纬度、名称、类别等。城市POI点数据由于具有易获取、样本量大、可靠性高、覆盖广等特点,使得其在公共服务设施规划、城市空间结构研究中被广泛应用[14]。

笔者对抓取的合肥市市区范围内约22000个公共服务设施(文化、体育、教育、医疗和政府机构等)POI点和31500个商业服务设施(餐饮、购物、生活服务、酒店、金融保险等)POI点,在GIS分析软件Kernel Density的分析模块下进行空间核密度分析,以核密度分析结果表征各项服务设施的服务水平。分析发现,研究片区内的公共服务设施和商业服务设施集聚度相对较高。在交通设施服务水平方面,笔者将梳理得到的合肥市市区范围内已建、在建和规划的轨道交通站点,同样进行空间核密度分析,分析发现研究片区内(共有5座轨道交通站点)未来的公共交通设施服务水平较高(图5)。三个方面的分析结果说明研究片区设施的整体服务水平在合肥市处于中游水平,而在整个新站高新区内处于较高水平。

2)住宅价格分析

当下,城市住宅价格成为城市空间研究的热点,有研究表明,在众多影响因素中,区位是影响住宅房价的最主要因素,反过来,住宅房价在一定程度上可以表征地区在城市中所处的区位格局和设施服务水平。基于开放房产信息服务平台,将获得的合肥市区3300多个住宅房价点数据(包括小区名称、经纬度和房价等属性数据),在GIS分析软件中与居住用地地块进行空间连接(spatial join),可以得到合肥市市区住宅房价分布一张图,分析发现研究片区的住宅房价在合肥市处于中游水平,与前文分析的设施服务水平基本相匹配。

基于以上设施服务水平和住宅价格两方面大数据分析,发现研究片区的区位格局已经发生较大变化,逐渐从合肥市区的边缘区转变成为较重要区域。

4.2.3 微观层面:土地利用分析

微观层面的土地利用分析,通过分析研究片区的生产经营状况、企业亩均税收和人口空间分布,分析地区现状企业的发展态势、土地利用强度和人口承载情况。

1)生产经营状况分析

根据园区内企业的营业收入情况判断企业的生产经营状况。将营业收入在2 000万元以上的规模或限额以上企业划分为生产经营状况较好的企业,共计18家;将仍在生产或租赁用作他用(如仓储物流)但营业收入小于2 000万元的企业划分为生产经营状况一般的企业,共计71家;剩余为停产或土地闲置的企业,共计8家(图7)。以规模以上或限额以上企业为代表的生产经营状况较好的企业数量已经从2010年的60多家减少至现如今的不到20家。

2)企业亩均税收分析

近年来,浙江省把“亩均论英雄”改革4作为转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的有力抓手,在全国取得了很好的示范效应。在此背景下,企业亩均税收逐渐成为衡量土地利用强度的重要指标,不以规模定标准,而以“亩均论英雄”。根据官方提供的税收数据,在GIS软件中将其与工业用地地块进行空间连接(spatial join),得到研究片区企业亩均税收一张图。分析发现,现状企业地均税收普遍不高,在97家企业中,有数据统计的50%以上企业亩均税收低于2万元/亩(48家),亩均税收大于10万元/亩的企业占比不足13%(12家),亩均税收达到20万元/亩的企业只有5%(5家)。

3)人口空间分布分析

手机信令数据由于具有覆盖人群广、定位精度高、采样连续性好等特点,被广泛应用于研究城市的人口时空分布特别是职住研究。本文基于合肥市市域范围的联通手机信令大数据,在GIS分析软件中截取研究片区内的职住人口数据并进行空间分析,得到居住和就业人口空间分布态势。分析发现,居住人口主要集聚分布在西部和东南居住组团,与居住空间分布匹配性较好;而就业人口主要集聚分布在南部和东部工业组团,中北部工业组团承载就业人口较少,就业人口与就业空间匹配性较差,表明研究片区大面积的就业空间并未能有效承载就业人口,吸纳就业人口的能力弱。

基于以上生产经营状况、企业亩均税收和人口空间分布三方面的土地利用分析,发现研究片区整体企业生产经营状况一般,土地利用效率低下,就业人口吸纳能力弱。

4.2.4 小结

上文从宏观层面的产业发展、中观层面的区位格局和微观层面的土地利用三个层面,对研究片区存量工业用地现状发展态势进行全面深入论证,分析发现研究片区整体产业发展类型落后、生产经营状况不佳、土地利用效率低下、就业人口吸纳能力较弱,而其区位格局已经发生较大变化,从传统的城市边缘区转变成为城市较重要的区域,现状产业发展态势与区位格局已经不相匹配,以传统产业为主的单一工业组团发展模式不再合适,通过存量工业用地更新以尽快推动产业转型升级和提升土地集约节约利用水平,已经显得十分必要。

4.3 存量工业用地更新策略

4.3.1 更新方向

基于上文政策背景的制度基础分析,综合考虑研究片区作为国家级产城融合示范区的重要组团,以及自身的产业发展基础,聚焦环境生态化、产业高端化、服务品质化的“三条主线”,将产业发展方向确定为围绕智能制造和新能源的先进制造业以及研发、孵化和设计等生产性服务业,通过高品质空间吸引创新要素和人才集聚,将研究片区打造成为“生产、生活、生态”融合发展的新型产业综合体。

4.3.2 更新方式

基于上文现状发展态势和更新必要性的技术基础分析,综合叠加研究片区内产业发展类型、企业生产经营状况、亩均税收和就业人口承载情况,针对不同工业用地地块提出差异化的更新方式,主要包括政府引导升级和企业自主改造两种方式。现状为小而散的物流企业、停产或土地闲置、亩均税收低、就业人口承载力弱的工业用地,结合企业转型升级意愿,建议以政府引导升级为主,帮助用地使用权人引入新的投资主体或收储企业土地。其他工业用地建议以企业自主改造为主,优先支持现状生产经营状况较好、亩均税收较高的企业对工业用地追加投资,通过技术升级改造、提高容积率等方式进行转型改造,形成示范效应,进而带动片区整体转型升级。

4.3.3 用地政策

退二优二,发展先进制造业等无污染生产的存量工业用地,工业用地性质保持不变。退二进三,发展研发、创意、设计和孵化等生产性服务业的用地,保留工业用地性质5年不变,5年后依法按新用途办理用地手续。通过政府收储的用地,按照法定程序5变更用地性质。

5、结语

传统的存量工业用地更新研究主要聚焦于具体的制度设计和实施策略上,在一定程度上缺乏对存量工业用地更新进行科学有效的定量分析。本文以合肥市瑶海工业园为例,以政策背景分析为制度基础,重点借助大数据技术分析方法,从产业发展、区位格局和土地利用三个不同尺度层面,对存量工业用地现状发展态势和更新必要性进行全面深入的技术基础分析,进而在自上而下的制度分析和自下而上的技术分析基础之上,提出差异化的存量工业用地更新策略。本文探讨大数据技术在工业用地更新研究中的应用,以期为存量工业用地更新研究提供一个新的视角。(作者:徐向远)