会展业与旅游业融合发展已成为学界与业界的共识——福建

1 前言

在全球环境危机背景下,生态文明是新时期人类发展的必然选择,绿色发展是各产业的发展纲领与行为准则。作为首个承诺自主减排的发展中国家, 中国对国际做出了到 2030 年之前停止碳排放增长的承诺,国家产业结构调整势在必行。会展业与旅游业均具有为国民经济做加法, 为环境污染做减法的功能,肩负着“促增长,调结构” 的时代使命,是国家产业结构调整的重点领域。

会展业关联性极强, 在优化资源配置、 促进供需发展等方面具有积极意义,能集中市场力量,放大市场功能 。如今, 中国会展业受到了前所未有的重视, 从中央到地方的相关政策、规划与管理办法层见叠出。会展业被相当数量城市列为经济发展的支柱产业或重要支柱产业 , 是未来经济的重要增长点。会展与旅游天然耦合, 产业关联度高, 会展活动是近现代旅游史开端的主要依托,而旅游活动也几乎是现代会展不可或缺的关联产业,两者融合发展是全球大势所趋 。作为综合性产业,旅游业在推动外交、 摆脱贫困、 平衡生态等方面的功能日益凸显,其发展也越来越得到国家和地方的重视, 产业地位显著提升。2015 年, 旅游业对全球 GDP 与就业总量的贡献均近一成,而中国在国内旅游、 出境旅游人数和国内旅游消费、 境外旅游消费四个方面位列世界第一, 旅游强国地位初显; 2016年的首届世界旅游发展大会也在中国成功举行。会展业与旅游业同属综合性产业, 与房地产并称为“新世纪三大无烟产业” ,然而在实际发展过程中,两大产业都对生态环境造成了不可忽视的影响,迅猛发展的现状无疑对生态环境造成了更大的威胁。顺应产业融合的时代趋势,绿色发展是各地会展业与旅游业发展的必由之路。

2 文献综述

以参加“禁酒大会” 为开端的近现代旅游史本身就是会展与旅游的融合,而早期数次以观看“世博会” 为依托的具有里程碑意义的旅游活动也都与会展活动紧密相关 。现代会展业与旅游业差别巨大却又唇齿相依,融合发展是国际会展业发展的必然走向。会展旅游业是融合会展业与旅游业优势而形成的新型产业,是旅游产业发展的新领域和旅游经济的重要组成部分 。21 世纪以来, 我国会展旅游方兴未艾, 有关会展旅游的研究呈现出加速积累的状态, 主要包括: ①概念的界定与探讨。卞显红、 许峰、 王云龙等在此方面做了探讨, 认可现代会展企业与旅游企业分工合作的方式,同意会展旅游具有十分巨大的发展空间,强调会展旅游应落脚于旅游活动的科学策划与组织 。②发展模式的归纳与构建。王春雷归纳了国内会展旅游发展模式, 包括彼此脱节的外推关系模式、 广种薄收的空间集散发展模式、 陈旧无序的运作模式, 并针对三种模式提出优化升级的措施 。王保伦认为, 旅游业的介入能弥补会展业当下服务水平较低的不足,在解析饭店、 旅行社、 旅游景区等旅游企业在会展旅游中的作用的基础上, 提出以游戏规则为中心的会展旅游市场运作模式,其中游戏规则的制定者是协会,接受者是企业, 监督者是政府 。吴书锋认为, 会展规模是会展旅游的主要影响因素: 大型专业会展所吸引的观众虽然有较高的消费水平, 但大多旅游动机不强, 中小型专业会展与大众会展则具有较大的旅游发展空间。以此为基础, 提出旅游企业全程介入中小型会展与通过细分市场设计针对性产品介入大众会展的两种会展旅游开发模式 。梁明珠等在分析归纳德国、 美国、 新加坡和北京、 上海、 广州等典型会展发展模式的基础上,提出以珠江三角洲客源到澳门旅游为主要依托的粤澳合作“前展后厂”、 以旅游博彩业为核心吸引的“政府扶持+ 旅游博彩业带动” 两类澳门区域会展旅游发展模式。③市场与产品的开发。郑晴云认为,会展旅游产品开发需要以系统性、 主题性、 区域性、 创新性、 可持续性作为基本原则, 并以概念与产生机理两个维度入手,构建了以核心产品、 外围产品、 延伸产品为主体的三圈层时空结构和以基础性产品、 边缘性产品、 发展性产品为主体的三阶梯需求结构两种会展旅游产品体系 。黄蔚艳探讨了旅行社层面对会展旅游产品的创新问题,提出两种创新方法: 在物态方面完全或部分创新, 形成新的产品或改善已有产品的功能; 在精神方面提高服务品质, 形成产品特色与口碑 。此外, 梁圣蓉、 张玲等分别以武汉、 广州为例,探析了会展旅游发展的推动力。梁圣蓉认为, 经济、 资源、 区位、 服务等七个因素是城市会展旅游的发展的动力条件,构建了以政策、 技术、 文化为推动, 以经济、 资源、 区位、 服务为支撑的发展动力机制模型 。张玲等分析得出, 广州会展旅游产业集聚过程具有明显的阶段性特征, 具体由集聚核形成阶段向点轴集聚阶段, 再向网络集聚阶段过渡, 主要驱动因素也从政府行为过渡到旅游需求、 集聚规模经济、 外部经济等方面 。张秦等梳理了近 15 年来国内会展旅游的相关研究, 认为国内会展旅游存在相关理论尚不成熟、 研究区域不均衡、 研究内容相对集中等问题。

在产业蓬勃发展的同时,围绕会展与旅游而产生的环境问题也逐渐引起学者们的关注。在会展方面, 何卫东认为任何会展活动的举办通常都将消耗资源,排放温室气体, 产生垃圾, 对环境造成负面影响,且会展活动的规模与其对环境产生的负面影响大体成正比 。方忠、 张华荣认为, 在国内会展市场不断开发,企业竞争日益增强的情况下, 国内会展业发展呈现出无节制、 无规划的局面 。沈铁鸣提出, 中国会展业的快速发展有欠规范,严重缺失环保意识,造成了严重的不良后果, 同时相关的绿色发展建议在实际工作中并没有被推广与普及 。冯娴慧、 钟梦怡提出国内近乎所有会展的举办对资源都属于“高开采、 低利用、 高排放” ,产生了大量的废弃物, 对土壤和水体造成了较大污染 。张晓明、 梁赫认为, 我国会展业存在明显的发展瓶颈,如会展企业淡薄的生态意识, 会展场馆的盲目建设,产业标准体系、 奖惩机制、 监控体系的缺失等 。在旅游方面,黄震芳、 朱晓华认为,旅游业在全球迅猛发展的同时对环境造成了严重的破坏, 消极影响较大且涉及到社会、 经济、 文化、心理等层面。邱创认为,基于生产消费的同时性, 与旅游相关的开发、 经营与消费都对环境造成了不同程度的破坏与污染,且污染源多头, 相应的预防与治理十分困难。谢朝武、郑向敏提出我国过于集中的旅游高峰对旅游地的自然生态环境与文化民俗传统造成了巨大冲击 。卢世菊认为, 旅游对自然环境的依赖度很高,当下产业的不当发展, 如开放过度、 管理薄弱等,对野生动植物、 旅游区造成了干扰和破坏, 是“旅游摧毁旅游”。产业发展与环境保护之间的尖锐矛盾是旅游业可持续发展的严重威胁 。Siboni N、 Dolan A H 等提出许多海岛因旅游业的快速发展引发了海水富营养化、 生物栖息地变革、生物多样性减少、 生物群落结构异常以及生态系统功能降低等悲剧 。陈佳等认为,在城市化催热乡村游的过程中, 旅游发展与乡村资源、 环境间的矛盾日益突出, 威胁到了乡村社会的稳定发展,深度干扰资源依托型乡村旅游地的资源配置、 经济结构与社会文化,对乡村社会生态系统造成了新的压力 。

查建平提出我国绝大多数省市的旅游经济发展模式都具有资源浪费与环境污染的典型特征, 以扩大旅游地接待规模, 推动经济增长,忽视了旅游地生态环境承载力, 长此以往, 旅游经济发展成果将受到破坏生态环境行为的反噬, 不利于旅游地经济的可持续发展 。

从已有研究上看,会展业与旅游业融合发展已成为学界与业界的共识,会展业与旅游业在发展过程中日益突出的污染问题也得到了学者们的关注,但有关如何在会展业与旅游业融合发展过程中预防和治理污染的研究尚不多见。

3 会展业与旅游业融合发展的必要性

会展业与旅游业融合发展能够弥补单项产业非核心业务的短板,推动两大产业的增效提质,形成“1 + 1 > 2” 的效益。对福建而言,探索会展业与旅游业绿色发展的路径是对区域社会、 经济、 文化和谐发展的助推, 对新时期两岸关系的妥善调节,也是作为国家生态文明先行示范区的应有之举。

3. 1 形成双向动力,产生叠加吸引

新时期,技术创新、 产业互嵌、 业务重合等促使会展产业与旅游产业的边界不断融合 。一方面, 数量大、 消费高的参展观众与参展商成为旅游中高端市场发展的重要支撑。奥运会、博览会、 音乐节等大型赛事、 节庆活动逐渐成为旅游吸引物, 为旅游市场尤其是为目的地市场注入了活力, 而商务旅游、 奖励旅游等更是成为旅游业的高利润板块。另一方面, 随着我国旅游业进入蓬勃发展期, 行业力量日益可观, 旅游( 商品) 博览会等众多相关行业会展的频繁举办逐渐形成会展业务的重要板块。同时,全域旅游开始全面推进, 也将在空间环境的层面促进地方会展市场的发展。此外, 随着消费者需求的日益多样化,会展业与旅游业的互补性愈发凸显, 融合发展是新时期两大产业的必然选择。

3. 2 维系与调节两岸关系,升级两大产业

人们在参会者、 参展观众、 参展商与游客的角色切换使会展业与旅游业存在共同的服务对象。近年来, 两岸在经贸、 学术等方面的交往日益密切, 海交会、 项交会等品牌会展的日趋成熟都推动了福建省会展业与旅游业的发展, 两岸的旅博会等品牌会展本身就是两大产业的联姻,而频繁举办的综合展更是为游客向参展观众的角色转换提供了一条绿色通道。基于日前两岸关系的微妙变化,福建省会展业与旅游业的政治意涵更加凸显。会展业与旅游业融合发展,是维系与调节新时期两岸关系,推动和促进福建省两大产业转型升级, 实现绿色发展的最优选择。

3. 3 强化生态意识,提升教育效率

游客的大量涌入会对景区的水土、 植被、 建筑造成影响, 而部分游客乱扔垃圾、 随意涂鸦、 攀爬文物等恶劣行为更是放大了旅游业的负面影响。近期,游客行为规范类的政策与文件的迅速出台,反应了我国游客的不文明行为已到了不得不强硬治理的地步。与之相似,国内频繁出现的“展后狼藉” 同样放大了会展业尤其是展览业的负面影响。在国家大力推动展览业发展的背景下,对“展后狼藉” 的治理已刻不容缓。两大产业融合发展一方面能够形成对游客 /参展商 /参展观众环境教育的连贯性,加深印象,提升游客教育的效率; 另一方面, 成功接受环境教育的游客 /参展商 /参展观众也能够以自身的实践对所在行业,家属、 朋友产生有益的影响,促进社会整体生态意识的提升。

4 会展业与旅游业融合发展的有利条件

在生态文明背景下, 福建省作为我国的生态大省, 在旅游业与会展业融合发展方面拥有较大的生态优势、 区位优势、 政策优势与产业优势,可谓天时地利。

4. 1 生态优势

福建省位于我国东南沿海,与珠三角、 长三角南北承接, 与台湾省一海相隔,是我国南方地区重要的生态屏障, 生态文明建设基础较好 。新世纪以来, 福建省提出建设生态省的战略构想。福建省以生态省建设为契机, 在十六年的坚守和奋进中守护了一方净土。在全球环境危机与全国抗霾的时代背景下,绿水青山成为最具吸引力的城市背景, 为福建省旅游业与会展业融合发展提供了天然优势。

4. 2 区位优势

可达性是影响旅游业与会展业发展的关键因素, 也是两者融合发展的重要基础。新世纪以来,福建省交通设施建设发展迅速,逐步形成海、 陆、 空全面畅通的立体交通网络。在水上交通方面,福建省海岸线长度位居全国第二, 有大小港湾 125 个,可建 20 万 t 以上深水良港 6 个 , 港口东临台湾, 西接内陆,与珠三角、 长三角南北相承, 地理区位优良。有关资料表明,2018 年,福建沿海港口年货物吞吐量将达到 7 亿 t 。在陆地交通方面,厦深高铁和向莆高铁的陆续开通、 合福高铁的即将运营为福建迎来高铁时代的“三纵六横九环” 的 3h 海西旅游经济高铁圈基本成型。在空中交通方面, 福建省已拥有 2 个国际机场、 4 个国内机场,并提出在“十三五” 时期完成宁德、 平潭等 7 处机场建设。

4. 3 政策优势

从国家层面上看, 福建省“四区合一” ( 海峡西岸经济区、生态文明先行示范区建设、 21 世纪海上丝绸之路核心区、 自由贸易试验区) , 是全国少见的“政策高地”。从地方层面上看,会展业与旅游业同为福建省重要的经济产业, 相关规划设计与配套政策较为系统。国家与地方的政策支持为会展业与旅游业融合发展提供了良好的土壤。此外, 围绕生态省建设, 福建累积了多年的生态保育经验,为旅游业与会展业的融合提供了相关的体制支撑。

4. 4 产业优势

随着“清新福建” 旅游品牌响遍全国,海峡两岸经贸交易会( 简称“海交会” ) 、 海峡旅游博览会( 简称“旅博会” ) 等会展品牌茁壮成长, 福建旅游业与会展业的发展双双步入了“快车道”。在旅游方面,2013 年雾霾问题凸显,“清新福建” 主题营销活动取得较大正面反响。当年, 福建在全年累计接待游客、入镜游客、 旅游总收入三项指标上均取得可喜突破。之后两年 ,“清新福建” 家喻户晓,福建旅游各类指标数字稳健增长,各项经济指标高于全国平均水。在会展方面,厦门国际会议展览中心与福州海峡国际会展中心的建成奠定了福建会展城市的基本格局与福建在全国会展业的地位。1994 年, 中国福州国际招商月经过海峡两代人的努力, 发展成为今天的“海交会” ,成为福建省经济“引进来” 与“走出去” 的重要平台。

2005 年创办至今, 已成功举办十一届的“旅博会” 在推动海峡旅游互动方面产生了较大的积极影响, 为海峡旅游交流合作提供了重要的载体。此外, 厦门对台商品交易会、 海峡两岸( 福建—漳州) 花卉博览会、 中国—海坛国际沙雕节等都已成功举办多届,品牌体系渐成。

5 会展业与旅游业融合发展的制约因素

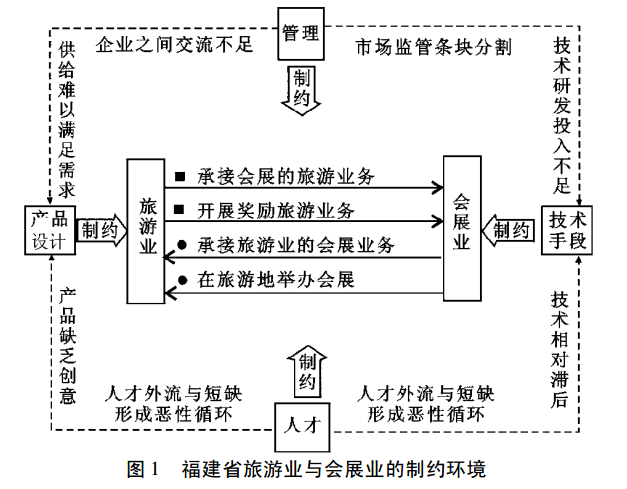

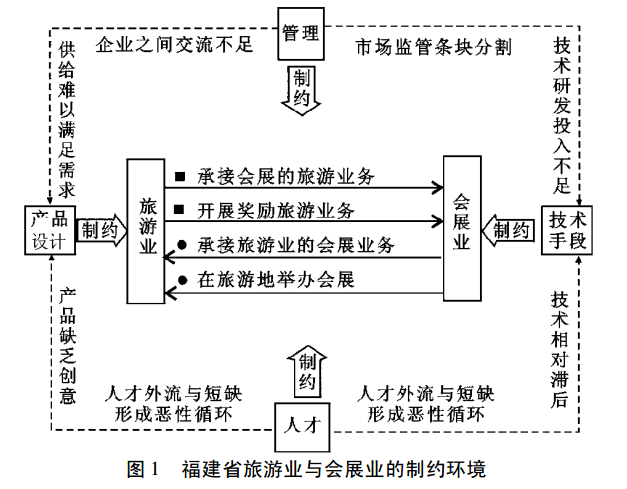

在知识经济背景下,“人不和” 成为制约福建省旅游业与会展业融合发展的主要因素( 图 1) 。市场监管与企业管理的局限、 技术手段的滞后、 人才的短缺与外流、 产品设计的单一思维等都使两大产业难以发挥福建的“天时地利”。

5. 1 管理条块分割,难以统筹协调

管理上的条块分割使福建省地域优势发挥受阻, 也使两大产业融合质量受限。首先, 就政府管理部门而言, 旅游行业与会展行业分别隶属旅游局与商务厅, 各自为政, 监管思维单一,较少为对方考虑,造成两大行业融合发展多停留在倡议层面。

其次,就市场运作而言, 宏观上看会展产业多视旅游产业为附属,产业合作不多; 微观上看,具体运作时会展企业与旅游企业业管理上的隔阂直接导致旅游业与会展业融合受阻, 难以统筹协调。

5. 2 技术方法陈旧,难以循环利用

技术方法老旧是资源使用效率低下、 产品质量不高的重要原因之一。在旅游方面, 解说系统单一且涉外性较强, 噪音污染频繁; 旅游商品包装不当, 容易导致较高的安全风险与较低的性价比; 游客与居民生态意志淡薄, 大量使用一次性用品, 对生态环境与市容市貌造成较大压力。在会展方面, 前期展台搭

建材料劣质、 中期一次性耗材滥用、 后期垃圾整理粗糙等问题都使省内的会展水平难以拔高,限制了会展业的绿色发展。

5. 3 人才缺口较大,难以持续创新

5. 3 人才缺口较大,难以持续创新

人才是产业持续发展的动力源泉, 也是旅游业与会展业融合发展的重中之重。遗憾的是,基于薪酬体系供给缺乏吸引力等因素,福建省一方面囿于高层人才长期短缺、 基层人才流动频繁、 综合人才十分难寻的境况; 另一方面困于长三角与珠三角的“两面夹击” ,人才大量外流。人才缺口直接导致了产业难以持续创新,也造成了福建省旅游业与会展业提质缓慢、 增效受阻、 融合发展困难的现状。

5. 4 在地思维严重,难以有效供给

在旅游方面,在国际旅游市场上绿水青山仅是背景, 民俗、创意才是核心。福建省历史悠久、 文化多元, 却难以持续创新,相关产品难以满足国际市场的需求,致使入境游客增长速度长期远低于总体游客增长速度。在会展方面, 城市定位不明确,会展主题不鲜明,办展水平待提升以及参展企业、 参展观众的在地性等都是长久以来阻碍福建会展发展的问题。此外, 随着近年来两岸商贸政策的开放,福建会展业供给的质量问题进一步被放大,在长三角与珠三角的阴影下, 福建省海峡市场也危机四伏。

6 会展业与旅游业融合发展的建议

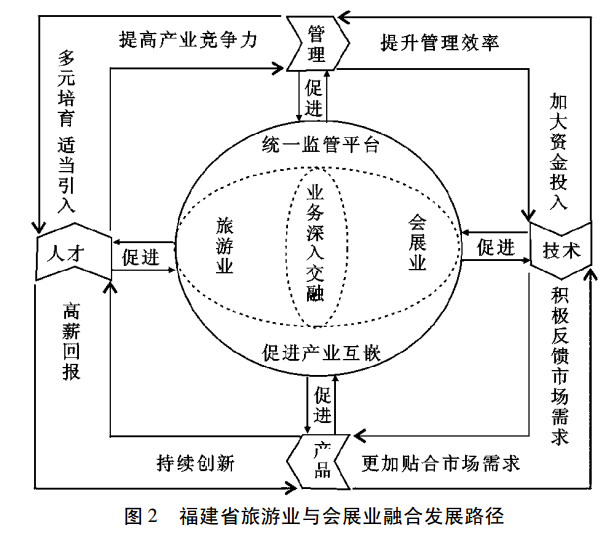

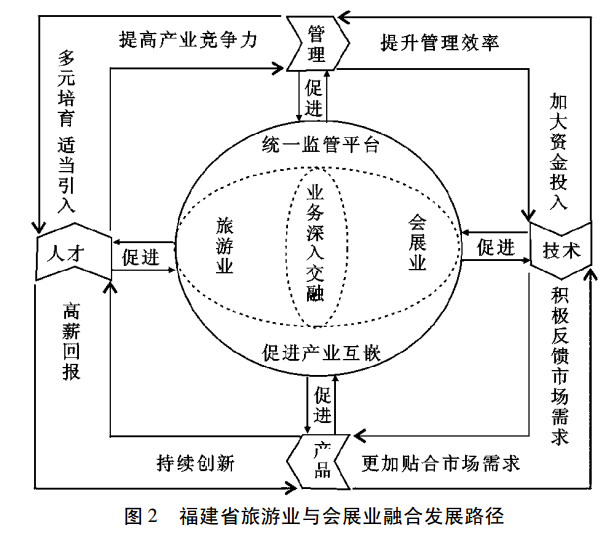

在生态文明背景下,福建省旅游业与会展业机遇与挑战并存,深入融合发展是两大产业扬长避短的有效途径, 也是与时俱进的必然选择。基于福建省实际情况, 从管理、 技术、 产品、人才四方面提出针对性发展路径,见图 2。

6. 1 改革管理办法,强化统筹协调

从行政管理与企业管理两方面着手进行统筹协调。在行政管理方面,成立旅游与会展委员会, 制定旅游与会展相捆绑的绩效考核制度, 树立“管会展就要管旅游” 的行政理念, 统筹协调两大产业的政策制定、 设施建设、 市场营销与监管等系列政府行为,有效保护与利用两大产业的资源。在企业管理方面,壮大行业协会力量,推行认证制度与退出机制, 将长期不达标企业与多次违规企业列入行业“黑名单” ; 深化旅游企业与会展企业的交流,使会展策划与旅游产品设计无缝衔接, 提高参展商、 参展观众、 游客对整体行程满意度; 拓展更多产业融合的业务领域,如以综合展、 主题展等作为旅游购物、 体验的环节,丰富旅游产品元素,拓展会展活动市场。

6. 2 加大财政投入,研发应用技术

6. 2 加大财政投入,研发应用技术

加大技术方面的财政投入,在会展场馆与旅游目的地日常运营中落实绿色发展的理念。首先, 在活动开展前, 树立仿生理念,精益生产。将整体活动流程设置成为一个或多个物资、能源可循环的系统,尽可能地减少对当地生态的压力。设定会展的布展材料准入门槛,使用优质、 可长期使用、 可回收利用的布展材料。协会可成立材料租用平台, 分摊企业成本。其次,在活动进行时,树立低碳理念, 逐渐减少直至杜绝一次性用品的使用。具体而言,可使用“一对多” 的语音导览设备代替扩音器,使用移动终端与电子大屏幕代替大部分的纸质宣传品, 使用可多次利用的环保杯、 环保餐具、 环保袋等代替大部分的一次性餐具等。需要注意的是, 在要求游客低碳生活的同时, 必须为游客创造方便舒适的低碳生活环境, 如场馆 Wifi 的覆盖、清洁与擦干餐具所需用品与空间的提供等。第三, 在活动结束时,友善询问参展商、 参展观众、 游客对相关设施设备的满意程度与改进建议,并及时反馈给技术研发方。

6. 3 完善薪酬体系,培育在地人才

从薪酬体系改革与培育在地人才两方面保障人力资源。首先,薪酬体系改革方面, 可从保障基层工作者稳定的收入水平、 提高管理层人员的待遇水平、 灵活规划设计人才的薪酬方案着手,降低服务人员流动率,提升企业管理效率, 拔高项目与产品的设计质量,从而实现服务质量水平的稳步提升、 项目与产品内部结构的不断优化。其次, 在地人才培育方面, 可推进建立基础人才、 管理人才、 规划人才等多层次立体化的培育体系。强调“工匠精神” ,采用“订单式” 培养模式培养基础人才;强调合作精神, 与国内高水平院校合作共同培养优秀管理人才,强调创新精神,与国际高水平院校合作共同培养优秀的规划设计人才。

6. 4 把脉市场需求,创新绿色产品

产品是产业的核心竞争力,福建省会展业与旅游业融合发展就是将生态文明贯穿始终的会展与旅游产品。福建省以建设“四区”、 发展全域旅游为契机, 以综合提高省内居民生活水平为出发点,振兴境外市场,改善消费结构。具体而言, 就是要充分发挥福建省“绿水青山” 的优势, 精确引导审美方式, 在保护的前提下让来者充分领略天地大美; 要系统建设便民服务技术、 理顺服务环节衔接,让福建的生活、 旅游、 商贸都更加方便;要在产品设计、 流通与消费全过程中以绿色发展为基本理念,以文化、 趣味、 创新为基本内核,以品质保证为发展纲领, 让“清新福建” 可感可触, 由此让客人们悦目悦心, 开启“回福建” 的新时代。。

在全球环境危机背景下,生态文明是新时期人类发展的必然选择,绿色发展是各产业的发展纲领与行为准则。作为首个承诺自主减排的发展中国家, 中国对国际做出了到 2030 年之前停止碳排放增长的承诺,国家产业结构调整势在必行。会展业与旅游业均具有为国民经济做加法, 为环境污染做减法的功能,肩负着“促增长,调结构” 的时代使命,是国家产业结构调整的重点领域。

会展业关联性极强, 在优化资源配置、 促进供需发展等方面具有积极意义,能集中市场力量,放大市场功能 。如今, 中国会展业受到了前所未有的重视, 从中央到地方的相关政策、规划与管理办法层见叠出。会展业被相当数量城市列为经济发展的支柱产业或重要支柱产业 , 是未来经济的重要增长点。会展与旅游天然耦合, 产业关联度高, 会展活动是近现代旅游史开端的主要依托,而旅游活动也几乎是现代会展不可或缺的关联产业,两者融合发展是全球大势所趋 。作为综合性产业,旅游业在推动外交、 摆脱贫困、 平衡生态等方面的功能日益凸显,其发展也越来越得到国家和地方的重视, 产业地位显著提升。2015 年, 旅游业对全球 GDP 与就业总量的贡献均近一成,而中国在国内旅游、 出境旅游人数和国内旅游消费、 境外旅游消费四个方面位列世界第一, 旅游强国地位初显; 2016年的首届世界旅游发展大会也在中国成功举行。会展业与旅游业同属综合性产业, 与房地产并称为“新世纪三大无烟产业” ,然而在实际发展过程中,两大产业都对生态环境造成了不可忽视的影响,迅猛发展的现状无疑对生态环境造成了更大的威胁。顺应产业融合的时代趋势,绿色发展是各地会展业与旅游业发展的必由之路。

2 文献综述

以参加“禁酒大会” 为开端的近现代旅游史本身就是会展与旅游的融合,而早期数次以观看“世博会” 为依托的具有里程碑意义的旅游活动也都与会展活动紧密相关 。现代会展业与旅游业差别巨大却又唇齿相依,融合发展是国际会展业发展的必然走向。会展旅游业是融合会展业与旅游业优势而形成的新型产业,是旅游产业发展的新领域和旅游经济的重要组成部分 。21 世纪以来, 我国会展旅游方兴未艾, 有关会展旅游的研究呈现出加速积累的状态, 主要包括: ①概念的界定与探讨。卞显红、 许峰、 王云龙等在此方面做了探讨, 认可现代会展企业与旅游企业分工合作的方式,同意会展旅游具有十分巨大的发展空间,强调会展旅游应落脚于旅游活动的科学策划与组织 。②发展模式的归纳与构建。王春雷归纳了国内会展旅游发展模式, 包括彼此脱节的外推关系模式、 广种薄收的空间集散发展模式、 陈旧无序的运作模式, 并针对三种模式提出优化升级的措施 。王保伦认为, 旅游业的介入能弥补会展业当下服务水平较低的不足,在解析饭店、 旅行社、 旅游景区等旅游企业在会展旅游中的作用的基础上, 提出以游戏规则为中心的会展旅游市场运作模式,其中游戏规则的制定者是协会,接受者是企业, 监督者是政府 。吴书锋认为, 会展规模是会展旅游的主要影响因素: 大型专业会展所吸引的观众虽然有较高的消费水平, 但大多旅游动机不强, 中小型专业会展与大众会展则具有较大的旅游发展空间。以此为基础, 提出旅游企业全程介入中小型会展与通过细分市场设计针对性产品介入大众会展的两种会展旅游开发模式 。梁明珠等在分析归纳德国、 美国、 新加坡和北京、 上海、 广州等典型会展发展模式的基础上,提出以珠江三角洲客源到澳门旅游为主要依托的粤澳合作“前展后厂”、 以旅游博彩业为核心吸引的“政府扶持+ 旅游博彩业带动” 两类澳门区域会展旅游发展模式。③市场与产品的开发。郑晴云认为,会展旅游产品开发需要以系统性、 主题性、 区域性、 创新性、 可持续性作为基本原则, 并以概念与产生机理两个维度入手,构建了以核心产品、 外围产品、 延伸产品为主体的三圈层时空结构和以基础性产品、 边缘性产品、 发展性产品为主体的三阶梯需求结构两种会展旅游产品体系 。黄蔚艳探讨了旅行社层面对会展旅游产品的创新问题,提出两种创新方法: 在物态方面完全或部分创新, 形成新的产品或改善已有产品的功能; 在精神方面提高服务品质, 形成产品特色与口碑 。此外, 梁圣蓉、 张玲等分别以武汉、 广州为例,探析了会展旅游发展的推动力。梁圣蓉认为, 经济、 资源、 区位、 服务等七个因素是城市会展旅游的发展的动力条件,构建了以政策、 技术、 文化为推动, 以经济、 资源、 区位、 服务为支撑的发展动力机制模型 。张玲等分析得出, 广州会展旅游产业集聚过程具有明显的阶段性特征, 具体由集聚核形成阶段向点轴集聚阶段, 再向网络集聚阶段过渡, 主要驱动因素也从政府行为过渡到旅游需求、 集聚规模经济、 外部经济等方面 。张秦等梳理了近 15 年来国内会展旅游的相关研究, 认为国内会展旅游存在相关理论尚不成熟、 研究区域不均衡、 研究内容相对集中等问题。

在产业蓬勃发展的同时,围绕会展与旅游而产生的环境问题也逐渐引起学者们的关注。在会展方面, 何卫东认为任何会展活动的举办通常都将消耗资源,排放温室气体, 产生垃圾, 对环境造成负面影响,且会展活动的规模与其对环境产生的负面影响大体成正比 。方忠、 张华荣认为, 在国内会展市场不断开发,企业竞争日益增强的情况下, 国内会展业发展呈现出无节制、 无规划的局面 。沈铁鸣提出, 中国会展业的快速发展有欠规范,严重缺失环保意识,造成了严重的不良后果, 同时相关的绿色发展建议在实际工作中并没有被推广与普及 。冯娴慧、 钟梦怡提出国内近乎所有会展的举办对资源都属于“高开采、 低利用、 高排放” ,产生了大量的废弃物, 对土壤和水体造成了较大污染 。张晓明、 梁赫认为, 我国会展业存在明显的发展瓶颈,如会展企业淡薄的生态意识, 会展场馆的盲目建设,产业标准体系、 奖惩机制、 监控体系的缺失等 。在旅游方面,黄震芳、 朱晓华认为,旅游业在全球迅猛发展的同时对环境造成了严重的破坏, 消极影响较大且涉及到社会、 经济、 文化、心理等层面。邱创认为,基于生产消费的同时性, 与旅游相关的开发、 经营与消费都对环境造成了不同程度的破坏与污染,且污染源多头, 相应的预防与治理十分困难。谢朝武、郑向敏提出我国过于集中的旅游高峰对旅游地的自然生态环境与文化民俗传统造成了巨大冲击 。卢世菊认为, 旅游对自然环境的依赖度很高,当下产业的不当发展, 如开放过度、 管理薄弱等,对野生动植物、 旅游区造成了干扰和破坏, 是“旅游摧毁旅游”。产业发展与环境保护之间的尖锐矛盾是旅游业可持续发展的严重威胁 。Siboni N、 Dolan A H 等提出许多海岛因旅游业的快速发展引发了海水富营养化、 生物栖息地变革、生物多样性减少、 生物群落结构异常以及生态系统功能降低等悲剧 。陈佳等认为,在城市化催热乡村游的过程中, 旅游发展与乡村资源、 环境间的矛盾日益突出, 威胁到了乡村社会的稳定发展,深度干扰资源依托型乡村旅游地的资源配置、 经济结构与社会文化,对乡村社会生态系统造成了新的压力 。

查建平提出我国绝大多数省市的旅游经济发展模式都具有资源浪费与环境污染的典型特征, 以扩大旅游地接待规模, 推动经济增长,忽视了旅游地生态环境承载力, 长此以往, 旅游经济发展成果将受到破坏生态环境行为的反噬, 不利于旅游地经济的可持续发展 。

从已有研究上看,会展业与旅游业融合发展已成为学界与业界的共识,会展业与旅游业在发展过程中日益突出的污染问题也得到了学者们的关注,但有关如何在会展业与旅游业融合发展过程中预防和治理污染的研究尚不多见。

3 会展业与旅游业融合发展的必要性

会展业与旅游业融合发展能够弥补单项产业非核心业务的短板,推动两大产业的增效提质,形成“1 + 1 > 2” 的效益。对福建而言,探索会展业与旅游业绿色发展的路径是对区域社会、 经济、 文化和谐发展的助推, 对新时期两岸关系的妥善调节,也是作为国家生态文明先行示范区的应有之举。

3. 1 形成双向动力,产生叠加吸引

新时期,技术创新、 产业互嵌、 业务重合等促使会展产业与旅游产业的边界不断融合 。一方面, 数量大、 消费高的参展观众与参展商成为旅游中高端市场发展的重要支撑。奥运会、博览会、 音乐节等大型赛事、 节庆活动逐渐成为旅游吸引物, 为旅游市场尤其是为目的地市场注入了活力, 而商务旅游、 奖励旅游等更是成为旅游业的高利润板块。另一方面, 随着我国旅游业进入蓬勃发展期, 行业力量日益可观, 旅游( 商品) 博览会等众多相关行业会展的频繁举办逐渐形成会展业务的重要板块。同时,全域旅游开始全面推进, 也将在空间环境的层面促进地方会展市场的发展。此外, 随着消费者需求的日益多样化,会展业与旅游业的互补性愈发凸显, 融合发展是新时期两大产业的必然选择。

3. 2 维系与调节两岸关系,升级两大产业

人们在参会者、 参展观众、 参展商与游客的角色切换使会展业与旅游业存在共同的服务对象。近年来, 两岸在经贸、 学术等方面的交往日益密切, 海交会、 项交会等品牌会展的日趋成熟都推动了福建省会展业与旅游业的发展, 两岸的旅博会等品牌会展本身就是两大产业的联姻,而频繁举办的综合展更是为游客向参展观众的角色转换提供了一条绿色通道。基于日前两岸关系的微妙变化,福建省会展业与旅游业的政治意涵更加凸显。会展业与旅游业融合发展,是维系与调节新时期两岸关系,推动和促进福建省两大产业转型升级, 实现绿色发展的最优选择。

3. 3 强化生态意识,提升教育效率

游客的大量涌入会对景区的水土、 植被、 建筑造成影响, 而部分游客乱扔垃圾、 随意涂鸦、 攀爬文物等恶劣行为更是放大了旅游业的负面影响。近期,游客行为规范类的政策与文件的迅速出台,反应了我国游客的不文明行为已到了不得不强硬治理的地步。与之相似,国内频繁出现的“展后狼藉” 同样放大了会展业尤其是展览业的负面影响。在国家大力推动展览业发展的背景下,对“展后狼藉” 的治理已刻不容缓。两大产业融合发展一方面能够形成对游客 /参展商 /参展观众环境教育的连贯性,加深印象,提升游客教育的效率; 另一方面, 成功接受环境教育的游客 /参展商 /参展观众也能够以自身的实践对所在行业,家属、 朋友产生有益的影响,促进社会整体生态意识的提升。

4 会展业与旅游业融合发展的有利条件

在生态文明背景下, 福建省作为我国的生态大省, 在旅游业与会展业融合发展方面拥有较大的生态优势、 区位优势、 政策优势与产业优势,可谓天时地利。

4. 1 生态优势

福建省位于我国东南沿海,与珠三角、 长三角南北承接, 与台湾省一海相隔,是我国南方地区重要的生态屏障, 生态文明建设基础较好 。新世纪以来, 福建省提出建设生态省的战略构想。福建省以生态省建设为契机, 在十六年的坚守和奋进中守护了一方净土。在全球环境危机与全国抗霾的时代背景下,绿水青山成为最具吸引力的城市背景, 为福建省旅游业与会展业融合发展提供了天然优势。

4. 2 区位优势

可达性是影响旅游业与会展业发展的关键因素, 也是两者融合发展的重要基础。新世纪以来,福建省交通设施建设发展迅速,逐步形成海、 陆、 空全面畅通的立体交通网络。在水上交通方面,福建省海岸线长度位居全国第二, 有大小港湾 125 个,可建 20 万 t 以上深水良港 6 个 , 港口东临台湾, 西接内陆,与珠三角、 长三角南北相承, 地理区位优良。有关资料表明,2018 年,福建沿海港口年货物吞吐量将达到 7 亿 t 。在陆地交通方面,厦深高铁和向莆高铁的陆续开通、 合福高铁的即将运营为福建迎来高铁时代的“三纵六横九环” 的 3h 海西旅游经济高铁圈基本成型。在空中交通方面, 福建省已拥有 2 个国际机场、 4 个国内机场,并提出在“十三五” 时期完成宁德、 平潭等 7 处机场建设。

4. 3 政策优势

从国家层面上看, 福建省“四区合一” ( 海峡西岸经济区、生态文明先行示范区建设、 21 世纪海上丝绸之路核心区、 自由贸易试验区) , 是全国少见的“政策高地”。从地方层面上看,会展业与旅游业同为福建省重要的经济产业, 相关规划设计与配套政策较为系统。国家与地方的政策支持为会展业与旅游业融合发展提供了良好的土壤。此外, 围绕生态省建设, 福建累积了多年的生态保育经验,为旅游业与会展业的融合提供了相关的体制支撑。

4. 4 产业优势

随着“清新福建” 旅游品牌响遍全国,海峡两岸经贸交易会( 简称“海交会” ) 、 海峡旅游博览会( 简称“旅博会” ) 等会展品牌茁壮成长, 福建旅游业与会展业的发展双双步入了“快车道”。在旅游方面,2013 年雾霾问题凸显,“清新福建” 主题营销活动取得较大正面反响。当年, 福建在全年累计接待游客、入镜游客、 旅游总收入三项指标上均取得可喜突破。之后两年 ,“清新福建” 家喻户晓,福建旅游各类指标数字稳健增长,各项经济指标高于全国平均水。在会展方面,厦门国际会议展览中心与福州海峡国际会展中心的建成奠定了福建会展城市的基本格局与福建在全国会展业的地位。1994 年, 中国福州国际招商月经过海峡两代人的努力, 发展成为今天的“海交会” ,成为福建省经济“引进来” 与“走出去” 的重要平台。

2005 年创办至今, 已成功举办十一届的“旅博会” 在推动海峡旅游互动方面产生了较大的积极影响, 为海峡旅游交流合作提供了重要的载体。此外, 厦门对台商品交易会、 海峡两岸( 福建—漳州) 花卉博览会、 中国—海坛国际沙雕节等都已成功举办多届,品牌体系渐成。

5 会展业与旅游业融合发展的制约因素

在知识经济背景下,“人不和” 成为制约福建省旅游业与会展业融合发展的主要因素( 图 1) 。市场监管与企业管理的局限、 技术手段的滞后、 人才的短缺与外流、 产品设计的单一思维等都使两大产业难以发挥福建的“天时地利”。

5. 1 管理条块分割,难以统筹协调

管理上的条块分割使福建省地域优势发挥受阻, 也使两大产业融合质量受限。首先, 就政府管理部门而言, 旅游行业与会展行业分别隶属旅游局与商务厅, 各自为政, 监管思维单一,较少为对方考虑,造成两大行业融合发展多停留在倡议层面。

其次,就市场运作而言, 宏观上看会展产业多视旅游产业为附属,产业合作不多; 微观上看,具体运作时会展企业与旅游企业业管理上的隔阂直接导致旅游业与会展业融合受阻, 难以统筹协调。

5. 2 技术方法陈旧,难以循环利用

技术方法老旧是资源使用效率低下、 产品质量不高的重要原因之一。在旅游方面, 解说系统单一且涉外性较强, 噪音污染频繁; 旅游商品包装不当, 容易导致较高的安全风险与较低的性价比; 游客与居民生态意志淡薄, 大量使用一次性用品, 对生态环境与市容市貌造成较大压力。在会展方面, 前期展台搭

建材料劣质、 中期一次性耗材滥用、 后期垃圾整理粗糙等问题都使省内的会展水平难以拔高,限制了会展业的绿色发展。

人才是产业持续发展的动力源泉, 也是旅游业与会展业融合发展的重中之重。遗憾的是,基于薪酬体系供给缺乏吸引力等因素,福建省一方面囿于高层人才长期短缺、 基层人才流动频繁、 综合人才十分难寻的境况; 另一方面困于长三角与珠三角的“两面夹击” ,人才大量外流。人才缺口直接导致了产业难以持续创新,也造成了福建省旅游业与会展业提质缓慢、 增效受阻、 融合发展困难的现状。

5. 4 在地思维严重,难以有效供给

在旅游方面,在国际旅游市场上绿水青山仅是背景, 民俗、创意才是核心。福建省历史悠久、 文化多元, 却难以持续创新,相关产品难以满足国际市场的需求,致使入境游客增长速度长期远低于总体游客增长速度。在会展方面, 城市定位不明确,会展主题不鲜明,办展水平待提升以及参展企业、 参展观众的在地性等都是长久以来阻碍福建会展发展的问题。此外, 随着近年来两岸商贸政策的开放,福建会展业供给的质量问题进一步被放大,在长三角与珠三角的阴影下, 福建省海峡市场也危机四伏。

6 会展业与旅游业融合发展的建议

在生态文明背景下,福建省旅游业与会展业机遇与挑战并存,深入融合发展是两大产业扬长避短的有效途径, 也是与时俱进的必然选择。基于福建省实际情况, 从管理、 技术、 产品、人才四方面提出针对性发展路径,见图 2。

6. 1 改革管理办法,强化统筹协调

从行政管理与企业管理两方面着手进行统筹协调。在行政管理方面,成立旅游与会展委员会, 制定旅游与会展相捆绑的绩效考核制度, 树立“管会展就要管旅游” 的行政理念, 统筹协调两大产业的政策制定、 设施建设、 市场营销与监管等系列政府行为,有效保护与利用两大产业的资源。在企业管理方面,壮大行业协会力量,推行认证制度与退出机制, 将长期不达标企业与多次违规企业列入行业“黑名单” ; 深化旅游企业与会展企业的交流,使会展策划与旅游产品设计无缝衔接, 提高参展商、 参展观众、 游客对整体行程满意度; 拓展更多产业融合的业务领域,如以综合展、 主题展等作为旅游购物、 体验的环节,丰富旅游产品元素,拓展会展活动市场。

加大技术方面的财政投入,在会展场馆与旅游目的地日常运营中落实绿色发展的理念。首先, 在活动开展前, 树立仿生理念,精益生产。将整体活动流程设置成为一个或多个物资、能源可循环的系统,尽可能地减少对当地生态的压力。设定会展的布展材料准入门槛,使用优质、 可长期使用、 可回收利用的布展材料。协会可成立材料租用平台, 分摊企业成本。其次,在活动进行时,树立低碳理念, 逐渐减少直至杜绝一次性用品的使用。具体而言,可使用“一对多” 的语音导览设备代替扩音器,使用移动终端与电子大屏幕代替大部分的纸质宣传品, 使用可多次利用的环保杯、 环保餐具、 环保袋等代替大部分的一次性餐具等。需要注意的是, 在要求游客低碳生活的同时, 必须为游客创造方便舒适的低碳生活环境, 如场馆 Wifi 的覆盖、清洁与擦干餐具所需用品与空间的提供等。第三, 在活动结束时,友善询问参展商、 参展观众、 游客对相关设施设备的满意程度与改进建议,并及时反馈给技术研发方。

6. 3 完善薪酬体系,培育在地人才

从薪酬体系改革与培育在地人才两方面保障人力资源。首先,薪酬体系改革方面, 可从保障基层工作者稳定的收入水平、 提高管理层人员的待遇水平、 灵活规划设计人才的薪酬方案着手,降低服务人员流动率,提升企业管理效率, 拔高项目与产品的设计质量,从而实现服务质量水平的稳步提升、 项目与产品内部结构的不断优化。其次, 在地人才培育方面, 可推进建立基础人才、 管理人才、 规划人才等多层次立体化的培育体系。强调“工匠精神” ,采用“订单式” 培养模式培养基础人才;强调合作精神, 与国内高水平院校合作共同培养优秀管理人才,强调创新精神,与国际高水平院校合作共同培养优秀的规划设计人才。

6. 4 把脉市场需求,创新绿色产品

产品是产业的核心竞争力,福建省会展业与旅游业融合发展就是将生态文明贯穿始终的会展与旅游产品。福建省以建设“四区”、 发展全域旅游为契机, 以综合提高省内居民生活水平为出发点,振兴境外市场,改善消费结构。具体而言, 就是要充分发挥福建省“绿水青山” 的优势, 精确引导审美方式, 在保护的前提下让来者充分领略天地大美; 要系统建设便民服务技术、 理顺服务环节衔接,让福建的生活、 旅游、 商贸都更加方便;要在产品设计、 流通与消费全过程中以绿色发展为基本理念,以文化、 趣味、 创新为基本内核,以品质保证为发展纲领, 让“清新福建” 可感可触, 由此让客人们悦目悦心, 开启“回福建” 的新时代。。