建设国家级零碳园区是实现 “双碳” 目标的关键抓手,对推动产业绿色转型、优化能源结构意义重大。以下整合的重点任务、建设指标体系及基本条件,为零碳园区建设提供了行动指南与规范依据。

重点任务从用能转型、节能降碳等八方面明确路径;指标体系区分核心与引导指标,为验收评估定标;基本条件则界定了申报主体、范围等前提。三者协同构建起零碳园区建设的完整框架,助力科学有序推进零碳园区创建。

一、重点任务

(一)加快园区用能结构转型。加强园区及周边可再生能源开发利用,支持园区与周边非化石能源发电资源匹配对接,科学配置储能等调节性资源,因地制宜发展绿电直连、新能源就近接入增量配电网等绿色电力直接供应模式,鼓励参与绿证绿电交易,探索氢电耦合开发利用模式。推动园区积极利用生物质能、核能、光热、地热、工业余热等热能资源,实现供热系统清洁低碳化。探索氢能、生物质等替代化石燃料和原料。

(二)大力推进园区节能降碳。推动园区建立用能和碳排放管理制度,深入推进企业能效碳效诊断评估,加强重点用能设备节能监察和日常监管,淘汰落后产能、落后工艺、落后产品设备。支持企业对标标杆水平和先进水平,实施节能降碳改造和用能设备更新,鼓励企业建设极致能效工厂、零碳工厂。

(三)调整优化园区产业结构。鼓励园区加快自身产业结构优化调整,布局发展低能耗、低污染、高附加值的新兴产业,探索以绿色能源制造绿色产品的“以绿制绿”模式。支持高载能产业有序向资源可支撑、能源有保障、环境有容量的园区转移集聚,探索深度降碳路径。

(四)强化园区资源节约集约。统筹规划园区及企业空间布局,提高土地资源集约利用水平,促进能量梯级利用、水资源循环利用。健全园区废弃物循环利用网络,推进工业固体废弃物、余压余热余冷、废气废液废渣资源化利用。

(五)完善升级园区基础设施。优化园区基础设施规划设计,系统推进电力、热力、燃气、氢能、供排水、污染治理等基础设施的建设改造。推动新建建筑按照超低能耗建筑、近零能耗建筑标准设计建造。完善园区绿色交通基础设施,加快运输工具低碳零碳替代。

(六)加强先进适用技术应用。支持园区与企业、高校、科研机构开展深度合作,加强科技成果转化应用,探索绿色低碳技术研发与产业发展深度融合机制,围绕低碳零碳负碳先进适用技术打造示范应用场景,形成具有商业价值的技术解决方案。

(七)提升园区能碳管理能力。支持园区建设覆盖主要用能企业的能碳管理平台,强化园区及企业用能负荷监控、预测与调配能力,为碳排放核算、源网匹配调节、电力需求侧管理、多能协同互补、资源高效循环利用等工作提供支撑。

(八)支持园区加强改革创新。支持地方政府、园区企业、发电企业、电网企业、能源综合服务商等各类主体参与零碳园区建设,围绕实现高比例可再生能源供给消纳探索路径模式。鼓励有条件的园区以虚拟电厂(负荷聚合商)等形式参与电力市场,提高资源配置效率和电力系统稳定性。

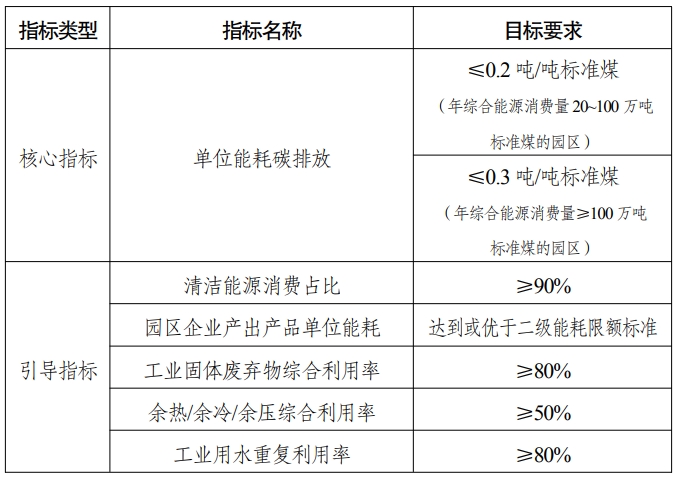

二、国家级零碳园区建设指标体系(试行)

(一)、指标类型说明

核心指标:零碳园区建设必须达到的目标,是园区验收评估的首要条件,按照园区年综合能耗规模分为两类。达不到核心指标要求的园区,原则上不得申请验收。

引导指标:在零碳园区建设过程中发挥路径引导作用,同时也作为园区验收的参考指标。由于客观条件不具备开展相关工作的园区,可在申报材料中说明原因,相关指标将不纳入验收要求。

(二)、部分指标解释

1.年综合能源消费量:指园区范围内每年度实际消费的各类能源的总和,单位为“吨标准煤”。其中,电力消费能耗按照等价值计算。

2.单位能耗碳排放:指园区范围内每消费一吨标准煤产生的碳排放量。本通知所称碳排放仅指二氧化碳排放,不含非二氧化碳温室气体。

余热/余冷/余压综合利用率:用于衡量生产过程中对热能、冷能和压力能的回收利用程度,综合利用率是三类能源综合利用率的加权平均值。

三、零碳园区建设基本条件

(一)国家级零碳园区建设主体为省级及以上开发区,省级开发区原则上应列入最新版《中国开发区审核公告目录》,视情可拓展至近年来新建设的、由省级及以上人民政府或主管部门批复的新兴产业园区或高新技术园区。

(二)建设范围可为园区整体,也可为“园中园”。以“园中园”形式申报的,需有明确的四至边界,建设和管理由所在园区管理机构或所在地人民政府负责。

(三)在能耗和碳排放统计、核算、计量、监测等方面具备一定基础。

(四)3 年内未发生重大安全、环境事故,或其他社会不良影响事件。