当前,新一轮科技革命和产业变革深入发展,算力作为集成信息计算力、网络运载力和数据存储力于一体的新型生产力,已成为推动产业升级和社会进步的重要引擎。随着“十四五”规划即将收官,“十五五”规划期稳步临近,各地正积极谋划布局算力产业,抢占数字经济发展新赛道。

一、正确认识算力产业:超越数据中心的多元内涵

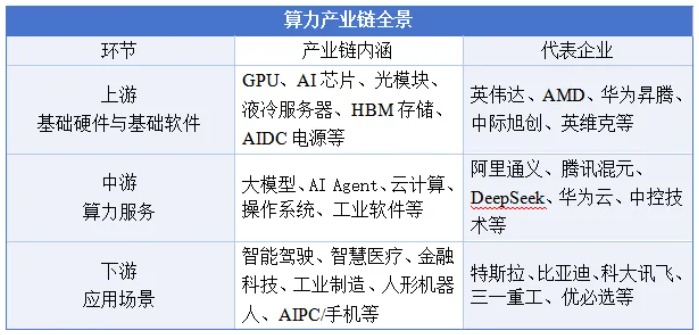

算力产业不仅涵盖数据中心建设,更是一项贯穿芯片、服务器、网络设备、软件平台与应用服务的全产业链系统工程。其上游涵盖基础硬件(芯片、光模块、存储设备)和基础软件(操作系统、数据库);中游为算力服务(云计算、数据中心、算力调度平台);下游辐射智能制造、智慧城市、自动驾驶、金融科技等多元应用场景,正日益赋能千行百业,推动数字化转型与智能化升级。

二、发展现状:机遇与差距并存

国家政策持续赋能,《算力基础设施高质量发展行动计划》《深入实施“东数西算”工程 加快构建全国一体化算力网的实施意见》等文件陆续出台,为地方布局算力产业指明方向。特别是“东数西算”工程推动算力资源优化配置,为西部可再生能源丰富地区带来重大发展机遇。

我国算力总规模截至2023年6月已达230 EFLOPS,位居全球第二。预计到2025年,算力规模将超过300 EFLOPS,智能算力占比也将从22%提升至35%,市场潜力巨大。

但也应看到,区域发展仍不均衡。东部地区集聚近60%的产业资源,广东、北京、浙江等地已形成较为完善的算力生态。中西部地区需立足实际,走差异化、特色化发展道路,避免同质竞争。

三、面临挑战:精准识别,突破瓶颈

核心技术亟待突破:在高端芯片、操作系统等领域仍存短板,需加强自主创新,推进国产替代;

区域协调发展任务艰巨:需结合地方经济水平和产业需求合理布局,避免资源错配和基础设施重复建设;

绿色低碳转型迫切:数据中心能耗占全社会用电量比重已达2.71%,须推广节能技术、优化用能结构;

人才储备不足:芯片设计、算力调度、数据安全等高端人才紧缺,需强化产学研合作与人才引进。

四、推进路径:系统布局,四位一体

构建多元算力供给体系:合理规划基础设施布局,经济发达地区可重点发展面向实时性要求高的算力基础设施;可再生能源丰富地区可重点建设绿色数据中心,承接非实时性算力需求。推动通用计算、智能计算与超级计算融合发展,形成多层次、系统化的算力供给体系,满足不同类型需求。

推动产业生态建设:围绕产业链关键环节引育龙头企业,支持中小企业融通发展;加强产学研用协同,支持高校、科研机构与企业合作,共建研发平台和创新中心,推动科技成果转化和产业化应用。

促进融合应用创新:支持算力技术与制造业、农业、服务业深度融合,利用算力技术进行数字化转型;拓展算力应用场景,支持智慧城市、智能网联汽车、智慧医疗等新兴应用发展。

优化产业发展环境:完善政策与资金支持,制定算力产业发展专项规划和支持政策,设立算力产业发展基金,引导社会资本投入;加强人才培养与数据安全体系建设支持高校开设相关专业,培养专业技术人才,建立健全数据安全管理体系;加强网络安全防护能力建设。

五、实施建议:因地制宜,分类施策

东部发达地区:聚焦高端引领,一是打造算力创新高地:聚焦芯片设计、高端服务器、基础软件等关键技术研发,建设国家级算力创新中心和实验室,发展高附加值算力服务。二是重点发展智能计算、边缘计算等高端算力服务打造算力服务输出基地,服务全国乃至全球市场。

中西部地区:突出能源与气候优势,一是承接东部算力需求转移,利用能源优势、气候条件,建设绿色数据中心;二是承接东部地区非实时性算力需求;三是发展特色算力应用:结合本地产业特色,发展具有区域特色的算力应用,推动算力与本地优势产业深度融合。

东北及欠发达地区:找准差异化突破口,避免与发达地区正面竞争,找准特色领域和突破口,发展与本地产业结合紧密的算力应用;借力发展,通过区域合作,引入外部算力资源和服务,参与全国算力网络建设,融入国家算力发展大局。

“十五五”是我国算力产业发展的关键时期,也是地方布局产业的重要窗口期。各地应进一步提高认识、找准定位、明确路径、持续用力,不断完善产业生态,推动算力产业高质量发展,为构建数字中国、智慧社会提供坚实支撑。