“十五五”时期我国制造业需完善科技创新体系、加速数智化与绿色化转型、深化“两业融合”、实现关键核心技术自主可控、优化区域产业布局,以推动制造业在复杂国际环境中实现高质量发展。

一、完善科技创新体系,提升自主创新能力

习近平总书记[28]2021年在中国科学院第二十次院士大会、中国工程院第十五次院士大会和中国科学技术协会第十次全国代表大会上指出:“充分发挥科技创新的引领带动作用,努力在原始创新上取得新突破,在重要科技领域实现跨越发展,推动关键核心技术自主可控,加强创新链产业链融合。”这一论述为构建现代化制造业创新体系提供了重要指引。当前,我国制造业需着力构建以企业为核心、高校与科研院所为支撑、政府统筹规划的协同创新格局。制造业企业应立足于市场需求,强化创新主体地位,围绕产业链部署创新链,构建涵盖基础研究、技术开发到产业化推广的全链条研发体系,聚焦基础材料、核心零部件、工业软件等关键领域的“卡脖子”难题,同时前瞻性布局量子计算、脑机接口等前沿颠覆性技术,力求实现关键技术的重大突破与产业应用的深度融合。高校与科研院所作为基础研究和原始创新的策源地,既要优化资源配置,产出国际前沿成果,又需革新科研评价机制,破除“四唯”桎梏,更要深化产学研合作,加速基础研究成果的产业化进程,培育兼具理论深度与实践能力的复合型人才。政府则需发挥顶层设计与资源调配职能,通过制定长期科技战略,明确产业发展重点,运用财政补贴、税收优惠等政策工具,引导企业与高校加大研发投入。同时,优化科技治理体系,构建跨部门协同机制,破除行政壁垒,推动形成高效协同的制造业科技创新生态。

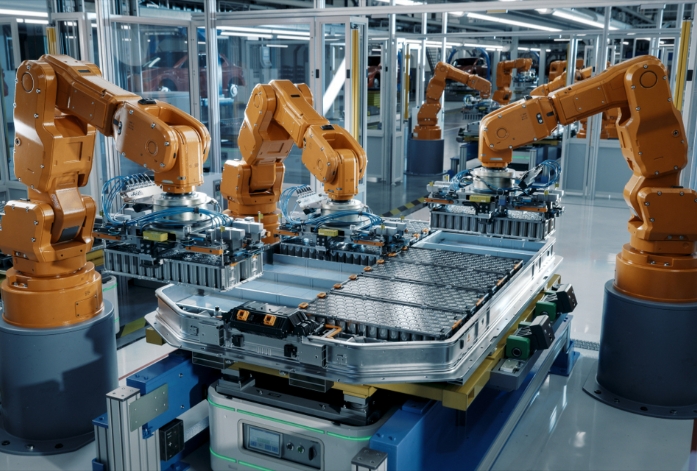

二、推动数智化与绿色化发展,助力制造业转型升级

2023年,习近平总书记在参加十四届全国人大一次会议江苏代表团审议时强调:“推动制造业高端化、智能化、绿色化发展,加快建设制造强省,大力发展战略性新兴产业,加快发展数字经济。”[29]这为我国制造业发展指明了方向,明确了数智化与绿色化是推动制造业转型升级的核心动力,二者相辅相成、缺一不可。重点可实施三大举措:一是强化顶层设计。统筹推进制造业领域“双碳”目标与数字中国战略,完善制造业数智化、绿色化协同政策框架。重点建设覆盖钢铁、化工等高碳排放行业的区块链碳追踪体系,并确立全国统一的智能制造碳数据标准和监测平台。二是实施重点产业数智化、绿色化工程。聚焦占制造业总能耗较高的钢铁、汽车、化工等重点领域,在高端装备制造领域深化数字孪生、工业AI等技术应用,实现全流程能效优化;在传统制造领域则加快部署工业互联网与智能控制系统,重点突破高能耗工序的数字化改造。三是构建特色评估体系。建立制造业专属的ESG评价模型,增设数字化减排贡献率、设备联网能效指数等特色指标,将绿色智造指数纳入重点行业准入标准,并通过标杆企业示范效应带动全产业链转型。

三、深化“两业融合”创新,培育制造服务新业态新模式

以两业深度融合为核心驱动,通过制度创新与能力重塑构建制造服务新范式。“两业融合”即先进制造业和现代服务业融合,是在技术进步、市场开放和制度创新的驱动下,通过技术牵引、产业联动、链条延伸等途径,推动产业交叉渗透,培育形成新业态新模式,促进制造业和服务业协同耦合。政策端要破除转型壁垒,针对高端装备、新能源汽车等领域制定服务化转型认证体系,建立“制造服务增值部分”税收抵扣机制[31],设立“两业融合”试验区,破解数据确权、跨行业资质互认等制度梗阻[32]。企业端要深化XaaS模式创新,重点构建三类服务能力:一是设备即服务(EaaS),通过按需租赁与智能运维降低消费者使用成本,提供设备全生命周期保障和实时故障预警,提升终端用户体验;二是解决方案即服务(SaaS),整合设计、生产与售后环节,为消费者提供个性化定制方案与全流程可视化服务,满足多样化需求并缩短交付周期;三是功能即服务(FaaS),基于云端快速响应客户动态需求,如按需激活生产线模块、实时调整产品参数等,实现小批量柔性化生产和精准服务适配,增强消费者对制造服务的即时性与灵活度感知。

四、突破关键核心技术,筑牢制造业产业链供应链安全防线

聚焦制造业产业链安全痛点,全力推进两大核心举措。一是实现“卡脖子”技术定向突破。2024年,习近平总书记在全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会上的讲话中强调:“要聚焦现代化产业体系建设的重点领域和薄弱环节,针对集成电路、工业母机、基础软件、先进材料、科研仪器、核心种源等瓶颈制约,加大技术研发力度,为确保重要产业链供应链自主安全可控提供科技支撑。”这为制造业技术攻关提供了明确指引。“十五五”时期应以国家级产业集群为载体,引导龙头企业联合科研院所攻关光刻机双工件台、高精度伺服系统等关键部件,力争实现战略领域技术自主化突破。二是构建智能化风险防控体系,建立“工业互联网+供应链”模式的智能中枢,在汽车、电子等制造行业部署数字孪生仿真系统,建立覆盖核心供应商的断链预警模型,通过实时监测生产波动、库存周转等关键指标,为产业链安全稳定保驾护航。

五、优化区域产业布局,促进制造业集群化发展

优化区域产业资源配置需紧扣制造业集群化发展主线,着力构建梯度转移筑基、协同创新赋能、集群培育跃升的立体化推进格局。首先,聚焦梯度转移与本地化升级协同,通过强化中西部制造业专项支持政策,引导东部产业有序转移,依托产业转移示范区建设打造承接平台,建立跨区域创新要素整合机制与人才培育通道,形成知识技术向欠发达地区传导的创新网络。其次,强化区域协同机制构建,推动东中西部制造业在技术研发、供应链配套等领域深度合作,建立跨区域产学研用联合体,通过差异化产业定位规避同质化竞争,构建互补共生的制造业生态体系。最后,锚定先进制造业集群培育,围绕国家战略性新兴产业和地方特色优势产业,实施“一区多园”“飞地经济”等模式,促进跨区域园区共建,重点建设兼具技术创新策源和绿色转型示范功能的近零碳产业集群,形成以先进制造业为内核、产业链创新链深度耦合的现代产业生态系统。(作者:倪红福,钱佩雯,韩登清)