报告分析了我国“十四五”住房发展规划工作开展情况和存在问题,解读了新版《城市住房发展规划和年度计划编制导则(试行)》的主要内容和核心要义,研究提出了系统推进“十五五”住房发展规划工作的主要政策建议:夯实“数字住房”基础平台;建立完善住房发展规划制度;提高住房发展规划编制的科学性;建立住房发展规划引导土地出让和资金配置的实施机制;出台相关配套制度,形成工作闭环等。推动住房发展规划的“建章立制”,让住房发展规划真正有用、好用、管用。

以住房发展规划为抓手,建立“人房地钱”要素联动新机制是构建房地产发展新模式的重要组成内容。2024年2月,住房城乡建设部发布了《关于做好住房发展规划和年度计划编制工作的通知》(建房函〔2024〕20号,下称《通知》)。2025年3月,住房城乡建设部印发了《城市住房发展规划和年度计划编制导则(试行)》(建办房〔2025〕11号,下称《导则》)。《通知》和《导则》的相继出台为“十五五”时期住房发展规划工作指明了方向,提供了重要依据和遵循。

一、“十四五”住房发展规划工作开展情况和存在问题

根据中国城市规划设计研究院(以下简称“中规院”)持续跟踪调查和研究,相关情况如下:

一是国家、省(自治区)、城市三级住房发展规划体系和规划传导反馈机制尚未真正建立。“十四五”全国城镇住房发展规划未能顺利出台,各省完成住房发展规划制定和发布的寥寥无几,上下位规划的传导反馈机制难以建立。

二是上级政府主管部门对下级政府住房发展规划制定和实施工作的指导和监督尚需加强。据统计截至2024年12月,22个房地产市场长效机制试点城市中只有16个完成了“十四五”城市住房发展规划,20个完成了2024年度计划并向住房城乡建设部备案(其中6个对社会公布)。规划成果的整体质量和规划实施情况也不尽理想。

三是住房发展规划编制的科学性和可操作性亟待加强。据中规院调研,城市住房发展规划编制中常常存在以下问题:一是很多城市反映难以获取全面准确的住房和住宅用地现状基础数据,城市住房和土地存量底数不清;二是部分城市人口和城镇化预测过于乐观,远高于实际增长,对城镇化中后期的人口流动规律研究不足;三是住房需求预测中对人口增长带来的刚性需求更为关注,对多样化的改善需求以及少子化、老龄化趋势下特定人群(如育儿家庭、老年家庭等)的差异化住房需求研究不足;四是对城市住房和土地增量需求更加关注,对已供地未开工、已开工未售出,以及各类闲置和低效利用存量资源的盘活利用研究不足;五是对都市圈层面的住房协同发展需求和城市内部的住房市场分化关注不够,住房研究的区域视野和城市内部空间“颗粒度”不足;六是住房发展规划的中长期公共政策属性与房地产市场的短期调控政策关系不清,规划中往往因纳入了大量短期调控优化政策导致规划难以适应房地产形势的快速变化;七是对住房发展本身研究较多,面向落实“人房地钱”要素联动新机制等研究不足。

四是住房发展规划的实施缺乏有效抓手。住房发展规划和年度计划确定的住房供应总量规模、供应结构、空间分布、供应时序只是自然资源部门制定年度土地出让计划中的一般参考而非重要影响因素。这极容易导致城市之间和城市内部住房供需的空间错配。当前我国一二线城市和三四线城市市场分化更加明显,三四线城市供给过剩风险显现。大城市内部住房空间错配,城市核心区以外地区住房总体供大于求问题突出。

二、新版《导则》的主要内容和核心要义

由中规院主编的新版《导则》主要内容包括总则、制定要求、城市住房发展规划编制内容及技术要点、城市住房发展年度计划编制内容及技术要点、成果形式共五个部分。《导则》的出台对规范规划制定程序和要求、提高规划编制质量和水平具有重要指导作用。

新版《导则》明确了规划编制需要遵循的基本原则,特别是创新性地提出了“人房地钱”要素联动、“职住交服”空间协同的规划编制八字方针,促进了发展规划和建设规划有机深度融合。规划编制内容要求与时俱进,新增加的规划内容特别关注三大方面,对重点人群(如新市民和青年人、育儿家庭、老年家庭等)住房问题研究、对重点空间(如都市圈、市域、中心城区、重要功能区等)住房布局指引和对重大住房改革要求规划落实。

三、推进“十五五”住房发展规划工作的主要政策建议

(一)夯实“数字住房”基础平台,建立住房全生命周期数字化管理

摸清人口的总量、结构和趋势,以及住房和土地的相关现状底数,建立底图,是识别核心问题、研判未来住房需求、确立住房发展目标的基础。结合我国实际情况,要充分利用好各类统计普查数据,包括但不限于:一是近两次人口普查资料,包括短表和长表相关的人口和住房数据资料等;二是地理国情普查及地理国情监测数据库中关于地表覆盖物的房屋建筑数据;三是全国自然灾害综合风险普查资料中的城镇住宅数据等。加强对自然灾害综合风险普查房屋建筑数据的深度挖掘和分析利用,并建立数据更新的长效机制。有条件的城市,可借鉴杭州市经验,开展人房地钱智慧平台建设。

(二)做“有用”的规划,建立完善住房发展规划制度并纳入政府督查考核工作

一是建立完善国家、省(自治区)、城市三级联动的住房发展规划体系。全国城镇住房发展规划侧重战略性和导向性,省(自治区)城镇住房发展规划承上启下、侧重综合性和协调性,城市住房发展规划侧重针对性和可操作性,城市住房发展年度计划侧重实施性和落地性。三级住房发展规划上下联动,上位规划为下位规划提供指导,下位规划为上位规划提供支撑和反馈。

二是通过目标指标,建立上位住房发展规划对下位住房发展规划的指导、约束、传导与反馈机制。住房发展规划的指标设置应区分约束性指标和预期性指标。指标设置还应明确传导与反馈要求,区分基本型指标和特色型指标。住房发展规划的关键指标确定,既不能强制性的层层分解,也不是简单的自下而上的统计汇总,应该是自上而下和自下而上的有机结合。

(三)做“好用”的规划,提高住房发展规划编制的科学性

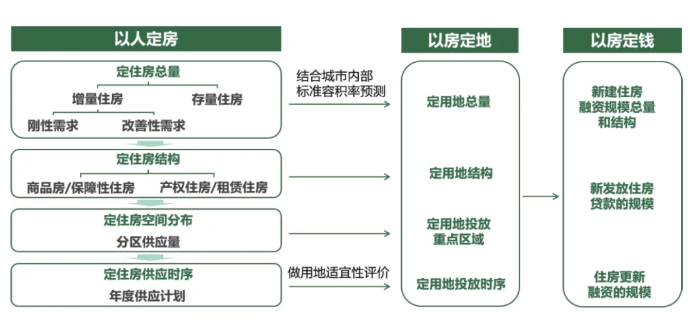

一是从人的需求出发,研究建立“以人定房、以房定地、以房定钱”的技术逻辑和方法。满足人的合理需求,是住房发展的出发点。城镇人口趋势和住房现状是“人房地钱”要素联动新机制的起点,住建部门根据经济社会发展、住房现状和人口变化趋势等科学研判住房需求,包括住房总量规模、供应结构、空间分布、供应时序等;住建部门会同自然资源部门根据住房需求,共同确定住宅用地供应的总量规模、用地结构、投放重点区域和投放时序;金融部门根据住房供需情况确定房地产融资规模;财政部门根据保障性住房建设筹集规模确定财政资金投入规模(图1)。

图1 “人房地钱”要素联动的技术逻辑关系图

二是积极推进新版《导则》的宣贯和应用。特别是要增强对重点难点问题的技术方法研究,如城市住房发展现状评估和规划实施评估方法、住房需求预测方法、存量土地开发潜力评估分析方法和住房建设项目资金需求测算方法等。可选择部分先发省、市开展住房发展规划编制技术创新示范,破难题、立标杆,以点带面,促进各地住房发展规划编制水平和成果质量的全面提升。

(四)做“管用”的规划,建立和强化多部门联动协同工作机制

一是建立以住房发展规划和年度计划为依据的住宅用地供应机制,是落实“以人定房、以房定地”的关键环节。在自然资源部办公厅《关于做好2024年住宅用地供应有关工作的通知》(自然资办函〔2024〕918号)基础上,住建部门和自然资源部门通过联合发文将该文件主要精神进一步制度化和长期化,即依据城市住房发展规划和年度计划确定的住房建设需求(包括住房供应规模、供应结构、空间分布和供应时序等),编制年度住宅用地供应计划。

二是建立以住房发展规划和年度计划为基础的中央政策性资金和融资、地方专项债券等住房相关资金引导投放机制,是落实“以房定钱”的重要保障。建议我国各类与住房相关的中央政策性资金(如保障性安居工程专项资金、中央预算内投资专项资金、超长期特别国债等)和中央政策性融资(如保障性住房再贷款、抵押补充贷款PSL、政策性银行保障房专项贷款等),以及地方政府专项债券(如专项债券筹建保障房),地方计提住宅、商业土地出让金用作保障房资金等的申请与使用,其项目应符合已批准的住房发展规划和年度计划,以增强住房发展规划对财政、金融资源配置的引导作用,保障资金使用合规和有效。

(五)研究出台相关配套制度,形成工作闭环

一是研究建立健全规划审查和备案机制。借鉴国际经验和我国历史文化名城保护规划相关成熟做法,在城市住房发展规划审批前,应当由城市人民政府提请所在省、自治区、直辖市人民政府住房和房地产主管部门对规划成果进行预审和组织专家评审。城区常住人口300万以上的大城市,在规划审批前,还应当由城市人民政府提请住房和城乡建设部对规划成果进行预审和组织专家评审。各省和自治区住房发展规划、各城市住房发展规划和年度计划经同级人民政府审定后实施,并报上一级住房城乡建设部门备案。城区常住人口300万以上的大城市将住房发展规划和年度计划同步报住房城乡建设部备案。

二是研究建立专项评估机制。可借鉴历史文化保护传承工作中,由住房城乡建设部委托第三方权威机构对140余座国家历史文化名城分批次、全覆盖开展专项评估的成功经验,研究推动建立住房发展工作专项评估等配套制度。对各省和自治区、城区常住人口300万以上大城市的住房发展规划计划的制定和实施情况,“人房地钱”要素联动机制运行情况等开展专项评估,确保各级住房发展规划编制的科学性、审批的规范性和实施的有效性。对评估中发现的供需错配问题及时调整规划计划,对发现的落实不到位问题进行督促整改,对好经验、好做法及时宣传推广。

通过以上政策措施,系统推动住房发展规划的“建章立制”,让住房城乡建设部门由被动到主动,从“答卷人”转变为“出卷人”,让住房发展规划真正有用、好用、管用。(中国城市规划设计研究院战略研究中心 卢华翔)