在新型城镇化背景下,产城融合发展是城乡融合发展的重要内容,如何按照新型城镇化思路,在产业发展的基础上构建有利于产城融合的发展机制,是新城规划建设中要考虑的重要问题。本文结合长宁新城规划这一实际案例,分析研究了新城发展面临的城市发展、环境治理、城乡统筹、产城分离等问题,在规划层面为把控好产业区和新城区的产城融合发展提出策略,研究打造一个功能复合、职住平衡、交通便利、设施完善、生态宜居的产业新城,以期为产业新城的高质量发展提供适当参考。

一、长宁新城基本情况

市域内矿产资源丰富,城市功能布局以及经济社会发展受工矿业影响比较大,整个城市总体上呈现南北向带状发展的格局,城市北部是老旧城区,以传统工业为主,南部则是主要依靠高新技术产业发展带动的新城区。近年来城市人口、资源也呈现出了南北发展不平衡的局面,越来越多的人倾向于往新城区集中,公共服务等资源也有同样的趋势。基于此现状,北部旧城区东宝区对区域内工矿企业的发展积极寻求新方向,在主城区边缘建设了新的工业园区,并根据产业类别划定化工循环产业园、电子信息产业园、绿色家具产业园等不同产业园,以期更好地便利不同产业落地发展、发挥产业集聚效应,各类园区也已经初具规模。随着城区边缘各类园区日益发展扩大,各类项目纷纷落地,随之而来的产城脱节、职住分离、结构失衡等产城分离的现象开始显现,“空心化”“夜空心化”等问题亟需解决,长宁新城的规划建设便是为了解决这一问题。

长宁新城位于老城区北部,与东宝工业园东西相接,规划范围为焦柳铁路、象山大道、泉口路、西外环以及北外环围合区域,规划面积约9平方公里,可容纳人口约12万人,新城为东宝城市发展拓展新空间、开辟新战场,为工业园区提供全面的城市功能配套,以补全工业园区的城市功能服务区(图1)。本文从广义层面,即长宁新城规划范围以及其功能连接的电子信息产业园、绿色建材家居产业园共30余平方公里的片区,从产城融合发展的视角,分析长宁新城发展现状及存在的问题,研究如何在规划层面把控好产业区和新城区的产城融合发展策略,打造一个功能复合、职住平衡、交通便利、设施完善、生态宜居的产业新城,达到产业新城高质量发展目标。

图1 长宁新城规划范围

二、长宁新城发展现状问题思考

2.1 长宁新城现状及产业基本条件

长宁新城规划区范围内整体地形高差起伏较大,西高东低,中部及北部有山体隆起,地形开阔宽广,规划区内隆起的山体四方坡向较为均衡,其中东南西坡向可予以利用,北向坡向不宜布置居住建筑。产业方面,新城主要服务电子信息产业园和绿色家具建材产业园,主要是以传统加工制造业为主,绿色定制家具企业诸如海太欧林、诗尼曼、亚丹等占据主导地位,电子信息产业园主要有弘信、永创新、田菱等企业。从现状看来,产业园区和新城还未形成紧密联系,产业集聚效益尚不明显。

2.2 如何把握区域发展脉络,实现产城融合

从均衡发展看,区域平衡的压力越来越大,三个山区乡镇最近几年跟中心城区的联系越来越弱,跟中心城区的发展差距越来越大,在新城城镇化背景下,也要把握好城乡融合发展的关系。立足总体规划,通过对长宁新城发展要素的全面梳理,把握长宁新城的特色,确定其发展道路及片区定位。同时,也要协调好长宁新城与东部多个工业园区的关系,实现城市建设及城市品质的全面提升。

2.3 如何协调城市建设与生态环境,强化生态资源优势

作为老工业基地,东宝区留下了大量的矿山治理、大气污染防治、水污染防治等等一系列环境治理的难题,严重影响了城区环境,为新城发展增加了非常艰巨的环境治理任务,同时新城西北部生态敏感性高、环境保护压力大,因此长宁新城规划建设在充分利用片区生态资源的前提下,也应该积极探索如何平衡好有效的生态保护和自然资源开发利用与社会经济发展需求,做好现状山水资源的保护、修复以及开发利用,融合人文景观与自然景观,达到山、水、城融合发展。

三、高质量发展规划策略

3.1 构建有利于产城融合的体制机制

通过制定和实施相关政策,引导市场主体行为以达到目标 。在产城融合发展中,政策引导可以通过财政税收、对外开放、产业结构规划、构建支持平台等方式,促进信息交流,提高创新能力以及经济机制调控产城融合。总体上构建基础先行、配套带动、土地开发的开发思路,首先保障城市基础设施建设,特别是交通网络对于片区的实体联系,通过建立新城内部以及新城与外部的交通联系,解决制约区域发展的核心瓶颈问题,并策划带动区域发展的引领项目,其次是以公共服务设施的落地带动片区发展,具备吸引人气的公共服务配套功能先布局,集中建设区域最优质的公共服务配套,最后是通过土地的开发、基础配套提升土地价格来获取土地的收益,同时发展房地产吸引人口、留住人口。提出引进重大工业项目、制定安家计划、长宁新城大开发、圣境山大开发、构建交通大格局、现代服务业大发展等六个战略目标,新城规划建设围绕这些战略任务进行,以奠定产城融合发展体制机制(图2)。

图2 长宁新城效果图

3.2 注重生态环境建设,提升新城品质

良好的生态环境是最普惠的民生福祉,长宁新城的建设要充分发挥山水资源的优势,对片区内的主要山体进行以保护为主的生态修复,实现山林资源的可持续发展和科学利用,为长宁新城的生态休闲旅游构建良好的生态环境 ;对片区内的水库、水渠进行生态环境整治,在现状基础上,恢复沿线生态系统,做到“水清、岸绿、流畅”。结合现状山水走向,让功能组团融入自然,实现山、水、城的有机融合。通过生态环境建设来助力长宁新城发展,建设绿色生态山水新城,提升城市品质。

3.3 优化空间布局,促进特色优势产业发展

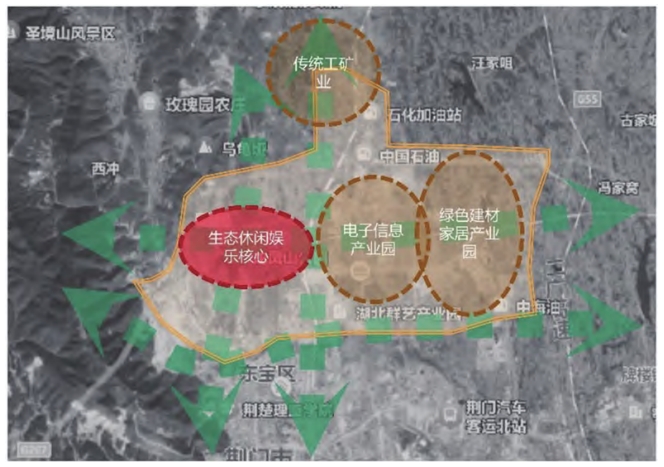

基于产城融合理念的空间发展策略,应采用适度的功能混合,强调土地利用的复合性和开发模式的综合性 [3]。长宁新城规划范围内,围绕田家冲水库,串联东宝公园、文体中心,形成集生态景观、娱乐休闲于一体的生态休闲娱乐核心,分别为沿浏河、王林港、四干渠形成的三条滨水景观轴,以及沿规划区东侧铁路线形成的生态景观轴,建设现代宜居社区、传统居住社区、健康养老社区、生态宜居社区、产城融合区、生态养生区六大功能区。从片区总体上来看,以长宁新城为核心,与片区传统工矿业发展区、电子信息产业园区、绿色建材家居产业园区构建紧密联系的发展格局(图3)。

图3 长宁新城片区发展格局

3.4 优化产业结构,提高产业集聚能力

长宁新城作为北片区传统工矿业以及东片区绿色建材家居产业园和电子信息产业园的战略拓展及功能承载空间,首先应找准长宁新城产业核心竞争力,将资源特色与产业发展相结合,实现“产城融合”和城市品质的全面提升。一方面对现有传统产业进行升级,以洋丰合成氨和凯龙千百十项目两大传统产业为主,在传统化工和矿产业上进行资源整合,奠定传统产业发展格局。另一方面对新型制造产业上提出新的发展目标,对绿色家居建材产业聚焦定制家具,引进伊仕利等一流梯队定制家具企业,引领建设国家级绿色建材产业示范区、国际绿色技术应用创新先锋区、华中地区装配式建筑产业集聚区,电子信息产业则注重手机产业这一终端装备制造来把所有电子产业整合起来,以电子信息产业为主导,功能完善、绿色低碳的综合型生态工业园。通过传统产业以及绿色建材和电子信息两大主导产业,围绕新城形成功能完善、基础牢固、均衡发展的产业结构,提高产业聚集能力。

3.5 完善基础设施配套,提高新城服务水平

城市新区的建设过程中,应当有意识地强化公共服务等级网络体系的建设,将配套齐全的公共设施按不同等级和服务范围进行布局 [4]。一方面以长宁新城片区为基础,承载绿建和电子产业发展空间,同时以产业为保障,驱动新城更新和完善服务配套,提升土地价值,达到产业与城市之间有活力、持续向上发展的模式,使长宁新城具备核心竞争力 ;另一方面,围绕长宁新城内生活的人的需求,分门别类地完善行政办公、教育、体育、医疗卫生、社会福利等公共服务设施配套,将居住、购物、娱乐、消费、休闲、医疗、就业、上学等多样化的城市功能在长宁新城体现出来,聚集人气,避免新城变为“卧城”“空城”,达到产业、城市、人的完美融合。规划对接绿建和电子产业园区,发挥绿色技术与低碳生态的产业优势和把握长宁新城资源特色相结合发展,依据长宁新城功能组团,完善社区服务中心、社区文化活动中心、幼儿园、中小学、游泳馆、医院、社区卫生服务站、老年公寓等服务设施,实现产城融合和城市品质的全面提升。

3.6 推行安家计划,激活产业新城人气

现状人力资源严重不足与产业加速发展的矛盾已经非常明显,通常的做法一般有通过鼓励各地制定人才加入乡村制度细则,允许入乡就业创业人员在原籍地或就业创业地落户并享有相关权益,探索以投资入股、合作等多种方式吸收人才入乡。完善农民工返乡就业创业服务体系,引导工商资本入乡发展,培育一批城乡融合典型项目。结合东宝区发展现状,站在城乡融合以及产城融合的角度,对于人力资源的考量方面不只一味加强高端人才引进和培养,同时也要注重基础的产业工人。这也与东宝区产业发展定位是一致的,主导产业是生产制造,因此发展更离不开基础的产业工人。由政府推行安家计划并落实到具体执行机构“安家办”,构建起新城多元化的住房供给体系,进行点对点、受理式宣传,开展“万名返乡人员进园区、游园区”等活动,制定和实施各项有针对的优惠政策,以安家计划解决园区农民工的社会问题、统筹城乡发展、提高新城人气,为新城聚集人口提供了承载力。

四、结语

在进入城镇化的稳步深化阶段,产城融合是推进新型城镇化的重要途径。现阶段产城融合发展需要打破重生产而轻人口的固化局面,在生态、产业和人口之间做好均衡发展,提高城镇化水平,保证城市高质量发展。在产城融合发展的视角下,提出长宁新城建设产业结构、空间规划布局、生态环境保护、人口资源等方面的政策指引,对于新型城镇化背景下的产业新城高质量发展提供一定的借鉴意义。(作者:谢沁文)