一、政策支持力度大:背景与战略意义

国家战略定位

超长期特别国债是中央应对经济周期波动、优化债务结构的重要工具。2025年发行的超长期特别国债(如30年期及以上)旨在为“两重”(重大基础设施、重大民生工程)和“两新”(新型基础设施、新型城镇化)领域提供长期、低成本资金支持,助力经济结构转型升级。

国际国内经济背景:在全球经济复苏乏力、国内稳增长压力加大的背景下,超长期国债的发行可对冲地方财政压力,避免短期债务集中到期风险。

政策工具优势:相较于专项债,超长期国债期限更长、资金使用灵活,更适合跨周期重大项目投资。

重点支持领域细化

“两重”建设:

重大基础设施:交通枢纽(如高铁、城际铁路)、能源网络(特高压、储能)、水利工程(防洪抗旱、水资源调配)。

重大民生工程:保障性住房、老旧小区改造、公共卫生应急设施。

“两新”工作:

新型基础设施:5G基站、数据中心、人工智能算力中心、工业互联网平台。

新型城镇化:智慧城市、县域综合服务设施、城乡融合发展示范区。

其他补充领域:生态修复(如长江黄河生态廊道)、战略性新兴产业(新能源、高端装备制造)。

政策配套措施

财政贴息与税收优惠:对符合条件项目提供利息补贴或所得税减免。

专项融资通道:央行可能通过定向再贷款工具,引导金融机构配套融资。

区域倾斜政策:中西部地区、东北老工业基地项目申报优先级更高。

二、申报要求严格:核心要点与潜在风险

项目准入条件深化解析

非新建项目界定:

迁建、改建项目需明确与原项目的功能差异(如产能升级、技术迭代),若仅为异地重建且功能不变,则视为“变相新建”,不符合申报条件。

进度控制:建设周期不超过80%的要求,旨在确保资金用于“收尾攻坚”而非“前期铺摊子”。例如,某新能源产业园若已完成主体工程(进度达70%),剩余资金可用于智能化设备采购。

合规性审查重点:

环保“一票否决”:近三年存在环评违规(如未批先建)或重大安全事故(如造成人员死亡)的项目直接淘汰。

用地合法性:需提供土地证或省级以上政府用地批复,避免“未供即用”或“以租代征”问题。

投资规模与资金匹配机制

最低投资门槛:2000万元标准主要针对地方项目,中央企业或跨区域重大项目可适当放宽。

资金配套要求:地方财政或社会资本需承诺配套资金比例(通常不低于20%),防止“等靠要”现象。

重复申报监管:通过国家重大建设项目库与财政补贴系统数据联网,动态监测同一项目是否多头申报。

潜在风险与规避策略

进度不达标风险:若项目无法在2025年形成实物工作量(如因征地延迟),可能面临资金收回或调整用途。

合规性追溯风险:历史手续瑕疵(如环评补办)可能被审计部门重点核查。

应对建议:提前开展法律尽职调查,聘请第三方机构对项目合规性预评估。

三、申报时间紧迫:时间线与应对策略

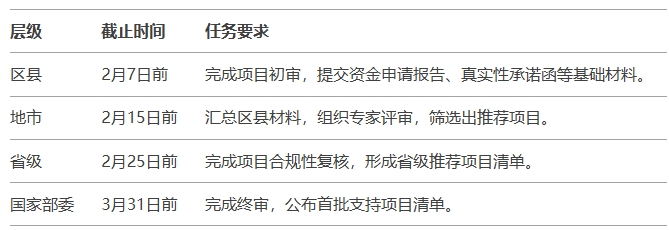

申报时间节点分解

时间压力下的常见问题

材料准备仓促:环评、节能审查等专业报告需耗时1-2个月,若未提前启动可能导致材料缺失。

跨部门协调困难:涉及多部门联审(如自然资源局、环保局),需建立专班机制加快流程。

高效申报策略

倒排工期法:以3月31日为终点,反向拆分任务(如1月完成可研报告、2月完成合规审查)。

模板化申报:利用国家发改委发布的资金申请报告模板,减少格式错误导致的返工。

数字化工具:使用项目管理软件(如钉钉、飞书)实时跟踪进度,设置关键节点预警。

四、申报流程规范:线上线下协同与实操难点

线上申报系统操作要点

国家重大建设项目库填报:

字段完整性:需填写项目编码、所属行业、投资来源等42项基本信息。

附件上传规范:PDF文件需按“项目名称+文件类型”命名,单文件不超过50MB。

常见技术问题:

系统卡顿:建议避开高峰期(如每日9:00-11:00)提交。

数据推送失败:需检查属地发改部门账号权限是否开通。

线下材料准备核心内容

资金申请报告:需包含“必要性分析”(如项目对“双碳”目标的贡献)、“可行性论证”(技术路线成熟度)、“经济社会效益测算”(就业、税收、GDP拉动)。

真实性承诺函:由地方政府主要领导签字并加盖公章,若虚报将列入失信名单。

典型案例:某智慧物流园区项目因附上与京东、顺丰的合作协议,显著提升了评审得分。

跨层级审核要点差异

区县初审:侧重材料完整性,避免明显硬伤(如投资额不达标)。

省级复核:关注项目与省级规划(如“十四五”专项规划)的契合度。

国家终审:重点评估项目的全国示范意义和风险可控性。

五、竞争激烈:数据透视与成功要素

竞争格局量化分析

申报规模预测:参考2024年数据,预计2025年申报项目总数超10万个,最终通过率不足5%。

区域竞争差异:东部地区因项目成熟度高、配套资金充足,通过率可达8%-10%;中西部项目需突出“补短板”属性(如乡村振兴)。

成功项目共性特征

政策契合度:例如某新能源充电桩项目,因嵌入“交通强国”试点工程,获得额外加分。

创新性亮点:采用国产化核心技术(如氢燃料电池)、数字化管理模式(BIM+GIS全程监管)。

社会资本参与:PPP模式或央企牵头项目更受青睐(如三峡集团参与的抽水蓄能电站)。

差异化竞争策略

细分领域聚焦:避免在“红海”领域(如普通公路建设)扎堆,转向冷门高潜力方向(如冷链物流基地)。

故事化包装:突出项目“小而美”特色,例如某县域文旅项目以“非遗文化+数字化体验”为卖点。

预沟通机制:提前向国家发改委相关司局汇报项目思路,获取政策适配性反馈。

六、总结与建议

关键成功要素

政策敏感度:紧密跟踪“两重”“两新”动态政策解读(如国家发改委月度发布会)。

全周期管理:从项目谋划阶段即植入超长期国债支持方向,避免“临时拼凑”。

资源整合力:联合行业龙头、科研院所打造“产学研用”一体化方案。

风险预警与应对

政策调整风险:若经济超预期复苏,国债发行规模可能缩减,需制定备选融资方案。

审计问责风险:资金使用需严格按申报用途,避免挪用至非关联领域。

未来展望

超长期特别国债或将成为常态化工具,2026年后可能扩展至更多领域(如海洋经济、太空基础设施)。建议地方政府建立“国债项目储备库”,实现“谋划一批、申报一批、建设一批”的良性循环。

2025年超长期特别国债项目申报形势复杂且竞争激烈,项目申报单位需充分理解政策导向,严格遵守申报要求,确保项目合规性和手续完备性,同时抓紧时间完成申报材料的准备工作,以提高申报成功率。