低空经济背景下民用无人驾驶航空器安全监管体系的困境与优化路径

通过梳理无人机领域立法现状、监管面临的困境并分析原因,并对业务监管与安全监管差异、无人机技术发展与法律之后等问题,提出了完善立法、安全风险分级管控、协同监管和监管人工智能风险等四个方面予以完善。对于各政府部门监管依据和职责不统一、新兴领域发展与法律滞后等矛盾,提出构建“支持+制裁”的安全监管法律框架、基于风险分级管控的安全监管模式和协同的安全监管权责清单制度的完善建议。

一、我国无人机安全监管面临的困境

尽管我国已初步形成无人机运行安全管理法律体系,但通过法律规制的运行程序与运行结果安全之间并非直接的因果关系,在规范程序与实际运行之间还存在一定的罅隙。分析两者差异的成因是无人机安全监管法律制度设计完善的前提。

(一)业务监管与安全监管间的差异需求尚无法律规范

无人机业务监管部门的总体导向为“放管结合”。但在安全监管层面,过程和结果的管理处于事件链条的末端。频繁出现的无人机干扰公共航空运输安全和正常秩序的事件,与无人机设计、制造相比,无疑处于设计与制造的输出端。这导致在无人机设计、制造监管中没有职责和权限的主体,需承担不利后果防范、应对和安全管理责任。发展与安全的需求体现在不同主体之间,其冲突目前尚无明确的法律指引、依然无法得到妥善解决。

(二)新兴领域的发展与法律滞后性间的矛盾造成监管职责边界不清

无人机作为新兴经济载体,其安全法律的规制相对泛化。如何推动新业态安全发展,同时避免安全要求成为行业发展阻力,是无人机安全监管制度亟需解决的核心问题。尽管《中华人民共和国安全生产法》(以下简称《安全生产法》)第四条虽已明确“就近原则”,但在实际管理中仍然存在职责边界不清的情况。其原因是各部门管理的依据不同,仍无法避免权责的交叉与重叠,依然存在因立法滞后而导致监管空白的风险。

这个矛盾的另一个突出表现是目前仍有大量行政命令等文件规范和调整。这些文件虽然在行政管理中的惯例中对行政相对人存在一定的约束力。但在“以放为主”的趋势下,许多非民航合格证持有人进行航空管理领域。缺少了传统的民航业“亲清”的政企关系为基础,以规范性文件、行政命令为执法依据约束非民航合格证持有人在法律符合性存在一定争议,在执法配合度上也所有减弱。

(三)国际法律框架下的监管标准升级

国际民用航空公约附件中已明确无人机运营人的安全管理要求。《附件6:第四部分遥控驾驶航空器系统》(以下简称《附件6》)将于2026 年11 月正式实施。《附件6》要求符合特定标准的无人机运营人建立安全管理体系。正在修订的《附件19:安全管理》(第三版)也明确将无人机运营人应当建立安全管理体系[3],通过系统的方法管理安全。作为《国际民用航空公约》的缔约国,中国民航行政机关有义务遵循履行,指导、要求无人机运营人开展航空安全管理以维护公共航空安全和运行秩序。如何在满足国内、国际双轨要求的同时提供无人机发展的立法保障成为摆在立法者面前的新问题。

(四)无人机安全监管对人工智能风险的规制缺位人工智能是无人机发展的核心技术。人工智能法律规制面临“黑箱”的挑战。算法“黑箱”导致监管内容与风险之间确定性的因果关系不复存在或难以论证,进而导致整个高度精密的无人机监管体系失灵[4]。人工智能技术的飞速发展对法律规制提出了新的挑战,其技术壁垒导致立法困难。当算法“黑箱”和安全风险“未知项”叠加时,无人机安全监管需构建新型法律规制框架,方能从源头防范重大安全风险。

二、完善我国无人机安全监管体系的理论基础与路径设计

合规管理、容错机制、以公益诉讼为切入的预防性管理及其协同机制等理论,能够为明确法律指引方向、确立“1+N”协同监管模式、制定监管责任清单以及构建安全风险分级管控机制提供理论指导。无人机安全治理法律体系的完善是这一新业态蓬勃发展的基础,安全风险分级管控是实现其安全发展的手段,协同监管则是促进这一新技术服务于社会经济发展的重要保障。

(一)融合法定自查制度与无人机安全监管体系

我国无人机安全监管可结合法定自查制度开展。法定自查是民航行政机关为落实法治政府推行的监管事项改革举措[9],通过全面梳理法律规范、编制监管事项库为民航生产经营单位提供合规事项清单,要求企业按照清单梳理本单位应当遵守落实的法律规范并据此制定落实标准。将无人机领域的法律规范纳入监管事项库,通过企业自查自纠部分替代民航行政机关的监督检查和行政处罚,可为无人机制造和运行企业提供更灵活、自主的合规管理模式。这有助于完善“支持+制裁”的法律体系,通过“放管结合”实现低空经济发展和安全的平衡。

(二)完善“支持+制裁”的无人机安全监管法律体系

政府和政府部门开展依法行政、依法监管,法律体系是我国无人机监管效能提升的基础[10]。在安全领域,遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,是低空运行安全发展的基本要求。面对低空经济这一新质生产力,法律可在最大限度内赋予自由,但对涉及国家利益、公共利益和安全的事项,必须严格规范。

如果利用无人机危害国家安全或公共利益,法律将成为捍卫这些利益的有力武器。除空域管理、适航审定、操作员资质等传统监管领域外,低空无人机业务化运行还需法律保障以下方面:卫星导航系统及增强系统提供的定位服务、卫星通信系统支持的联网通信等基础设施需求,以及无人机交通管理系统的信息保护与合规运行等[11]。为此,《民用航空法》(修订草案)已明确规定,应在民用机场以及周边一定范围内依法划设无人机管制空域,并向社会公布。

对于无人机或其他升空物严重干扰运输航空飞行秩序的问题,法律规制需在充分运用行政处罚手段的基础上,必要时引入刑罚手段,以平衡公共安全与公民自由,切实保障航空安全。同时,对威胁或干扰航空正常运行的无人机行为,应予以严厉制裁,以达到警示、教育的目的,并通过法律引导无人机的设计者、制造者、操作者以业务化运行、应急救援等具有正向价值的目标为飞行导向。

(三)构建基于风险分级管控的无人机安全管理体系和等效监管机制

无人机运行监管重点除飞行安全外,还需关注低空飞行对地面人员的安全影响[13]。因此,应根据飞行目的、航空器质量、是否载人、航线是否经过人口稠密地区等要素,实施分级监管。具体而言,对于进行载人运行或者航线经过人口稠密区域的无人机运营人,应当参考《附件6》和《小型商业运输和空中游览运营人运行合格审定规则》,要求无人机运营人建设实施安全管理体系并在正式运行之前由民航行政机关审定;对于不承担载人运行且航线不经过人口稠密区域的无人机运营,可参考民航行政机关提出的等效安全机制,落实《安全生产法》中规定的全员安全生产责任制、双重预防机制等基本要求。另外,可根据自身安全方针和经济发展需求,采用更适合我国国情的替代方案,无需将安全管理体系要求直接转化为立法条款。

(四)完善协同监管的无人机安全权责清单制度

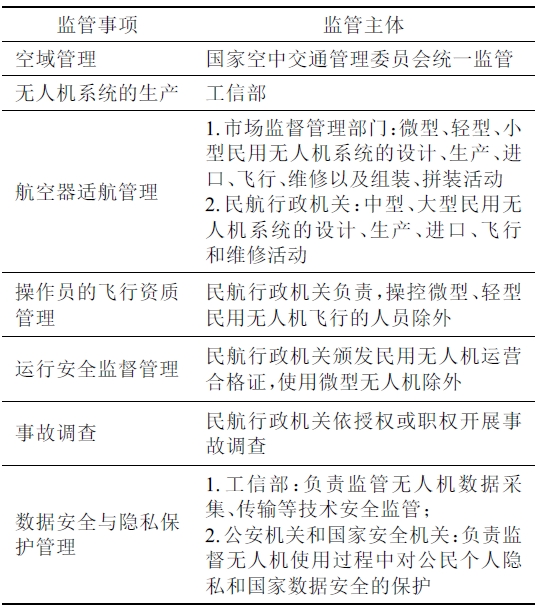

构建多部门协同安全监管机制需解决两大核心问题:法律依据明确性和权责边界清晰性。目前,各部门之间以及部门与地方政府之间的监管权责边界和衔接机制尚未具体规范。实践中,主要通过权责清单制度厘清权责边界。建议参考国务院安委会安全责任清单,由牵头部门编制无人机安全监管事项清单,明确各方职责。具体而言,无人机安全安全监管事项可以分为空域管理、航空器适航管理、操作员的飞行资质管理、飞行活动申报与审批管理、运行安全监督管理、事故调查、数据安全与隐私保护管理。各事项的监督管理职责分工如表1 所示:

表1 无人机安全安全监管事项与监管主体对照表

(五)基于构建人工智能介入程度的风险分级防范机制

人工智能风险是无人机安全监管面临的核心挑战之一。鉴于此,无人机安全监管的风险分级评估中应当增加人工智能介入程度,与航空器重量、飞行路径、可追踪性及应用场景共同作为分级监管,将算法纳入适航审定对象,在运行合格审定中对技术使用的规范性开展合规审查。

根据无人机系统的自主可控性和可恢复性,可将其安全能力分为三级,分别是全程遥控、局部自主可控与可恢复、高度自主可控与可恢复[14]。其中,全程遥控由操作主体占主导,人工智能机介入程度低,可通过无人机备案制度对驾驶员进行管理。局部自主可控与可恢复、高度自主可控与可恢复这两个人工智能介入程度和自动化程度等级较高的无人机,可以重点审查其自动化系统、应急处理措施的可靠性、并适当放宽对操作主体的要求,即转向关注适航审查的对象监管[15]。此外,还需关注公共数据利用风险,将中央网信办和科技管理部门纳入治理体系,以增强数据风险防控能力。

三、结语

在低空经济发展过程中,法应着重发挥指引的功能,在最大限度保障社会、市场、无人机设计制造企业和技术发展自由的同事,将安全底线、基本权利保障以及危及国家安全和公共安全的行为纳入法律规范的范畴,对技术规范、人工智能作为审定对象予以规制。以法律保障安全底线、以标准规范技术、以清单明确安全监管事项,由此构建法律规范、技术标准、权责清单相统一的法律框架,为低空经济健康发展保驾护航。(作者:杜鸣晓,濮方辉,何立田)