德阳市经济技术开发区存量低效工业用地更新:策略创新与实践路径探索

文章以德阳市经济技术开发区为例,从产权理论的视角提出更新的机制在于土地使用权益再调整过程中,产权交易成本的降低及多元利益主体之间的博弈与再平衡,通过更新策略的制定,结合实践案例探讨了多种更新的实施路径,并提出制度调整完善以及政府在整个过程中核心引领作用的建议。

一、德阳市经开区工业用地背景与特征

德阳市毗邻四川省会成都,是成渝地区双城经济圈重要节点城市,也是成都都市圈的关键组成部分,具有重要的战略地位。作为中国重大装备制造业基地、国家首批新型工业化产业示范基地和四川省重要的工业城市,德阳市在装备制造、能源装备、新型材料等领域积累了丰富的产业基础。德阳市经开区作为国家级经济技术开发区,拥有如中国二重、东方电机、东方汽轮机、东方锅炉、东方风电等一批知名的重型装备制造企业,经过三十余年的发展,德阳市经开区取得了显著成就。然而,其也面临着严峻的挑战。在2020年国家级经济技术开发区综合考核评价中,德阳市排名第59位,相较于2018年最高排名下降27位。53项考核指标中,29项指标低于全国平均水平,暴露出产业绩效较低、转型升级缓慢、创新驱动不足等问题。与此同时,从土地资源利用情况来看,规划可供工业用地仅剩1084亩(0.723km2),面临着重点项目难以落地和大量存量工业用地低效利用的双重困境。对比来看,按照“十四五”规划提出的“工业倍增”目标,德阳市亟须高效集约利用土地,推动产业转型升级,以应对这一挑战。

二、德阳市经开区工业用地更新策略

德阳市经开区的工业用地更新是一项面向全区域的系统工程,结合德阳市陆续出台的《关于进一步做好闲置土地处置工作的意见》《关于促进低效工业用地盘活利用的实施意见》等系列政策,亟须建立一个全面的策略框架体系。首先,对全区域的存量低效工业用地进行系统梳理和绩效评估,建立一个综合评价体系,明确不同用地的效益和潜力,为后续决策提供数据支持。其次,通过空间规划明确工业用地布局和空间结构,划定工业用地控制线,以更新单元的方式对存量低效工业用地进行规划引导。第三,针对存量低效工业用地具体情况和经开区产业发展导向与规划要求,设定政府主导、企业主导和多元主体共同参与的三种模式进行处置。再者,创新土地使用权弹性出让制度和用途管理制度,建立土地出让后企业全生命周期的过程管理制度。

2.1 进行存量低效工业用地评估

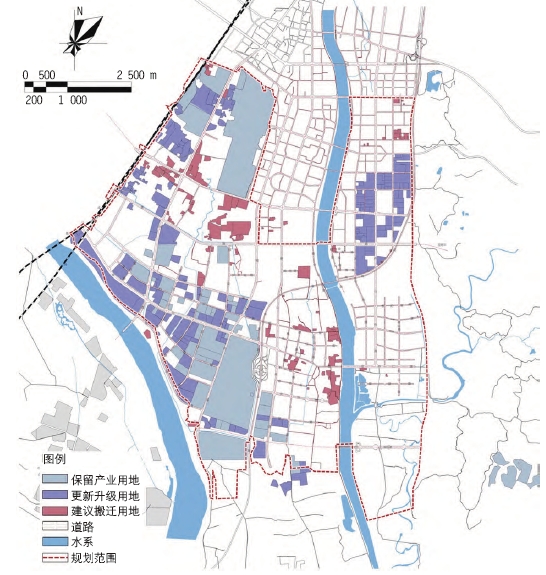

系统梳理德阳市经开区存量低效工业用地使用情况。经调查排摸,全区范围内共计302幅工业地块,其中规上企业131家,主要以中国二重、东方电机等重型装备制造业为主要代表。从经济密度来看,这131家规上企业占用全区工业用地面积超过70%,但2020年亩均产值530万元、亩均税收9.2万元、亩均利润20.2万元,产值绩效低于全国平均水平,而一般企业则绩效更低。在产业结构方面,当前装备制造业占比高达83.7%,但其中效益较好、增加值率高的核心零部件和高端装备的比例较小,且制造业的数字化、智能化水平还不高。电子信息、新材料、轻工产业等优势产业规模较小,且缺乏龙头企业,导致产业发展潜力受限。在创新驱动方面,德阳市经开区的科技创新能力相对较弱,高新技术企业数比全国国开区中位数(75家)少29家、比平均数(142家)少96家。实际用于科技创新的财政支出仅1199万元,比全国国开区中位数少880万元、比平均数少1亿元。在土地开发强度和建筑质量方面,除了少数发展较好的规上企业外,很多地块的容积率低于0.7、建筑系数低于30%且建筑质量一般及以下的占大多数。综合产值绩效、投资强度、土地开发强度、产业发展导向等多项因素,对经开区的工业用地进行整体评估,提出了存量低效工业用地认定标准,并提出了优化保留、更新置换及搬迁转型的策略(见图1),以推动经济高质量发展和土地资源的高效利用。

图1 德阳市经开区存量低效工业用地评价图

2.2 加强规划空间布局引导

结合《德阳市国土空间总体规划(2021—2035年)》编制契机,对经开区的工业用地布局、规模、结构等方面,需按照城市总体的发展战略和产业规划进行全面谋划。这一谋划应在横向上与周边城区实现协同发展,在纵向上通过增量与存量用地并举,形成一体化的规划。并且,将谋划与规划内容纳入国土空间规划(见图2)。根据调查评估结果显示,德阳市经开区的存量低效工业用地具有以下特征:以中国二重和东方电气为代表的龙头重装制造企业在南北形成呼应格局,构成了主要的空间结构框架;其周边布局的产业链相关企业及位于绵远河东侧、经开区早期入驻的企业,构成了低效待更新工业用地的基础;而散落于城区当中零星散布、绩效不佳的企业,则属于清退搬迁的范畴。由此,确定工业用地空间布局的原则。一是确立整体的工业用地空间结构,以108国道等城市主要道路为骨架,构筑产业发展走廊。二是围绕产业发展导向、依托核心龙头企业,从“建圈强链”、集中连片的角度划定工业集聚区,按照规划目标确定工业用地控制线的范围与规模。在此基础上,划定7个更新单元,将低效零散工业用地的腾退与新增工业用地挂钩,实现地区工业用地规模总量的动态平衡。三是结合腾退与闲置用地,开展成片规模化的土地收储与整备工作,为承载重大产业项目奠定基础;四是发挥科技创新驱动效应,通过触媒带动的方式增加新型工业、研发中试、科技创新及公共服务配套设施及用地。

2.3 设置差异化的更新路径模式

以政府为主导,优先梳理零星、散落、低效工业用地,结合周边闲置亟待开发用地,按照土地集中连片开发导向,通过“政府收储+项目引进+招拍挂”模式,为重大项目落地腾挪承载空间,确保土地资源的高效整合与利用。以企业为主导,针对大型龙头企业深入挖潜,催生产业裂变效应。围绕区内中国二重、东方电机、东方汽轮机等重点央企,结合企业现有用地与厂房进行产业链延长和土地二次开发,提升投资强度和土地利用强度,推动产业集聚与高效发展。以多元主体参与、“一事一议”差异化的模式,通过资产重组、股权合作等方式,盘活存量低效用地、闲置厂房。

三、德阳市经开区工业用地实践探索

3.1 政府主导更新

为推动产业转型升级,打造电子信息“新引擎”,德阳市经开区创新性提出“零地招商”和“政府收储+项目引进+招拍挂”模式。在面对目标招引企业的用地需求时,结合前述的更新策略,将八角片区的一处低效工业用地与闲置用地区域统筹谋划。此举成功腾退4家低效工业企业,由政府对其用地进行统一收储,并与周边闲置土地进行归并,随后通过国土空间详细规划的修编(见图3),明确土地二次开发的各项条件。通过这一模式,德阳市以较低的交易成本盘活了近千亩存量用地,成功引进总投资额50亿元的ICT产业领域知名企业——华夏鲲鹏西部科技城电子信息项目。该项目不仅自身将实现产值50亿元以上,还将带动一大批上下游配套企业的聚集,助力德阳市打造西部领先、国内一流的信息通信终端产业集群。

在围绕大型企业构筑产业生态圈的同时,德阳市经开区针对中小企业特点、集约节约利用土地的要求,以及类似上述被腾退迁移企业继续生产经营的诉求,集中建设了中小企业孵化园。通过发行专项债券,建设包括单层、双层、三层标准厂房及综合楼,以及10万m2的园区邻里中心。同时,制定中小企业孵化园使用管理办法、租赁优惠政策等,提供贴息补贴、升规入统、贷款等扶持政策,为中小微企业提供科创孵化、商务、生活、生产等一站式服务。此举不仅高效利用了土地资源,达到“腾笼换鸟”的效应,增加了未来土地使用权、发展权的调整弹性,而且有效降低了企业的投资成本。通过“轻资产”入驻的方式,成功招引华体科技、中科唯实、万泰机械、东航电站等多家企业首期进入。

3.2 企业自主更新

以中国二重为代表的大型央企,面对外部竞争和内部挖潜的压力和挑战,积极从加强产业链合作、培育壮大新增长点等方面入手,深化央企混合所有制改革,实现产业与土地价值的双循环。一方面,企业自身通过加大投资强度、实施技术升级改造,在原有土地空间资源基础上提升产值收益。例如,东方汽轮机依托530余亩(约0.353km2)的铸锻车间,与供应链上的优质企业广大特材合资成立广大东汽新材料有限公司。混合所有制改革后,该公司在2021年实现产值5.8亿元、新增产值2.0亿元,全部达产后可实现产值8.5亿元,亩均产值提高近一倍。另一方面,企业通过自主盘活既有低效利用的厂房和土地资源,提升土地的二次开发利用强度。如德阳能源发展集团与东方电气集团在经开区合资成立国信氢能公司,利用东方锅炉德阳基地现有厂房及土地,实施国信氢能产业示范区项目。同时,引入国机集团对二重厂西片区土地进行二次开发,建设清洁能源装备产业小镇项目,打造集风能、水能、核能、光能和氢能等为核心的制造和服务产业集群。此外,利用二重现有83亩(0.0553km2)土地,实施总投资2.2亿元的二重装备飞轮储能智能工厂项目。

3.3 多元主体参与更新

针对更新情况较为复杂的宗地,政府通过推动市场主体采用重组、合并、股权转让等市场化方式,优化土地利用布局,提高土地资源的利用率。例如,针对涉及债权债务纠纷、权证缺失、进入司法程序的博力迅电池有限责任公司200亩(0.133km2)闲置土地及5.3万m2厂房问题,政府通过“一地一策”方式组建了工作专班,并成立国有平台资产管理公司参与司法拍卖,进行资产重组。工作专班协助理清债权债务关系、协调办理土地使用证、进行协议过户等工作,成功引进潮州三环集团签订总投资66亿元的三环电子元器件及先进材料生产项目。除此以外,旭江智能制造、中舰新材料等公司在经开区的统筹协调下,与现有陷入困境的企业达成合作意向,租赁闲置厂房、购买低效用地,有效盘活了存量资源。

四、结语

通过工业用地更新和盘活低效存量资源,德阳市经开区取得显著成效。2023年,盘活闲置低效用地3412亩(2.27km2),新供应工业用地3903亩(2.602km2),引进5亿元以上重大产业项目28个,竣工投产重大产业项目39个,凭借这些成就,德阳市经开区再次上榜“园区高质量发展百强”。

根据前文的理论分析,结合德阳市经开区工业用地更新的实践案例,可以获得如下启示。存量低效工业用地更新的难点,主要来自产权关系调整和置换导致的交易成本高企,而有效降低交易成本将能推动这一工作的开展。首先,掌握充分的信息有助于降低决策成本。对区域内的存量用地进行完整、清晰、准确的评估,有助于厘清更新对象,为分类施策开展更新工作奠定交易成本核算的基础。

其次,制度成本是产权交易的核心。政府作为地方治理的主体,通过科学的制度设计,进行资源的高效率配置。这包括土地出让方式、出让年限等土地使用权的调整,也包括对土地用途、开发强度等土地发展权的管制。第一,政府通过出台系列政策措施以让渡部分权益的方式鼓励企业自主更新,如德阳市出台的《关于促进低效工业用地盘活利用的实施意见》中明确提出,对于被认定为低效工业用地的原土地使用权人,在符合规划及不改变土地用途的前提下,经批准可在原用地范围内进行技术改造。具体而言,企业可以通过建多层厂房或实施厂房改造加层,增加建筑容积率,而不再增收土地价款。此外,对于利用存量土地改建、扩建厂房或增加原厂房层数提高容积率的企业,政府将根据相应标准提供奖励。第二,规划本身也是一种制度,其编制、调整、审批的过程难度及周期长短,都会直接影响产权交易的成本。为了有效降低这一成本,政府需要通过提升行政效率,制定科学合理的国土空间规划和产业专项规划。这不仅能够确保规划动态同步工业与社会经济发展的需求,还能高效调配资源,减少不必要的交易成本。第三,政府应在制度层面进行相应调整,通过增强制度的弹性,解决发展过程中出现的问题。具体而言,政府可以通过多种方式优化供地,如弹性年期出让、租赁、先租后让等方式,使土地出让年限与产业生命周期、产出效益更加契合。这些措施不仅有助于灵活应对不同企业的需求,还能推动产业的持续升级。第四,政府还需要加强土地供应与开发利用全程监管机制,强化土地出让合同履约的监管机制。特别是对于“未尽其用”的土地,政府要加大清理力度,确保土地资源的合理利用,避免闲置浪费,从而确保土地资源的最大化使用和产业高质量发展。

最后,存量低效工业用地更新涉及多元利益主体间的复杂博弈,无论是采用哪种路径模式,政府始终是最重要的主体,需要起到核心主导作用。在这一过程中,政府不仅需要进行科学的制度设计,推动政策落地,还应通过一定程度的权益让渡,鼓励各方参与。这需要政府在组织、推动和探索的过程中起到核心引领作用,凝聚更多力量,共同推动存量低效工业用地的高效更新与产业转型升级。(作者:周宇、江浩波、苟建汶)