提高我国地方政府专项债券使用效能的思考与建议

为进一步提高专项债使用效能,有必要建立健全资金使用绩效评价体系,建立结果为导向的专项债务预算绩效管理体系,将绩效理念融入到专项债务“借、用、还”全过程以及债务项目全生命周期管理中。

重要作用

专项债发行运用9年来,在稳增长、防风险、促投资、扩内需等方面发挥了重要作用,尤其是在三重压力、疫情冲击、财政支出增加等不利条件下,专项债在推动经济社会持续稳定健康发展起到了重要支撑作用。

(一)有效化解地方隐性债务风险

2008年以来,为应对国际金融危机带来的经济下滑困局,国务院出台“4万亿”刺激计划,其中地方政府配套2.82万亿元。同时,在经济下行背景下,财政收入增速下行,各地政府纷纷成立融资平台来完成配套融资。到2014年末,政府负有偿还责任的债务余额达到15.4万亿元,是2010年末的2.3倍,其中,融资平台占比达到了39%,且90%以上是通过非政府债券方式举借,资金成本较高、债务负担较重、隐性债务风险持续积聚。地方债正式发行以来,地方政府债务中的债券占比持续上升,2015年底债券余额、专项债券余额占债务余额的比重分别为32.7%、6.6%,2023年11月底债券余额、专项债券余额占债务余额的比重达到了99.59%、60.96%。专项债的运用,有效降低了地方政府融资成本、缓解了地方政府债务压力,推动地方政府债务管理规范化、透明化,有效防范化解地方政府隐性债务风险。

(二)有力推动区域经济稳定增长

随着专项债发行规模的迅速扩大,专项债逐渐成为政府投资的重要资金来源,在推动地区经济发展上起着重要的作用。专项债主要通过政府直接投资、引导撬动社会资本、改善地区投资环境等方式推动地区经济发展。一是扩大政府直接投资。多年来,投资一直是我国经济增长的主要动力,专项债的发行和运用进一步扩大了地方政府直接投资规模,2015~2022年,全国累计新增专项债券发行额超过16万亿元,是这一时期固定资产投资增长的重要支撑。二是引导撬动社会资本投资。2019年下半年起,专项债资金可用于特定领域的重大项目资本金,当年利用专项债作为资本金项目的债券规模达到108.44亿元,2020~2022年三年间,专项债用作项目资本金的规模逐年上升,分别达到2456亿元、2596亿元、2786亿元,占当年新增专项债发行额的6.8%、7.3%、6.9%,有效发挥了政府投资“四两拨千斤”的撬动作用。内蒙古、浙江、江苏等省份的分析报告也指出,专项债带动社会投资、撬动比例均高于5倍以上。三是改善地区投资环境。专项债的投向聚焦于交通、能源、环保、市政和产业园区基础设施等领域,极大改善了地区基础条件和发展支撑,有助于提升各地区招商引资吸引力、产业发展推动力,从而促进经济增长。

(三)有力支撑国家重大战略实施

2019年起,专项债支持范围进一步扩大,将京津冀协同发展、长江经济带发展、“一带一路”建设以及粤港澳大湾区等国家重大战略纳入重点支持领域。各地区纷纷围绕国家重大战略谋划发行专项债,2019年,广东省发行粤港澳大湾区相关专项债175.14亿元,用于土地储备、城市综合发展、基础设施互联互通建设、生态环保建设等领域。2020年,河北省发行“京津冀协同发展专项债券”150亿元,支持北京大兴国际机场临空经济区开发建设。2022年,四川省、重庆市累计发行成渝地区双城经济圈建设专项债3133亿元,支持出川高铁、长江经济带建设、成渝地区双城经济圈总部基地、新型城镇化基础设施建设等双城经济圈建设重点项目。这些专项债的发行运用,对国家重大战略项目的加快建设起到了积极推动作用。

存在问题

专项债在经过起步、快速发展、成熟完善发展阶段后,已经成为我国政府投资的重要融资渠道。但在梳理总结近几年专项债发行运用情况,专项债存在催生显性债务风险、申报使用不合理造成资金资源浪费等一系列问题,需要加以关注。

(一)债务规模扩大推升偿债风险

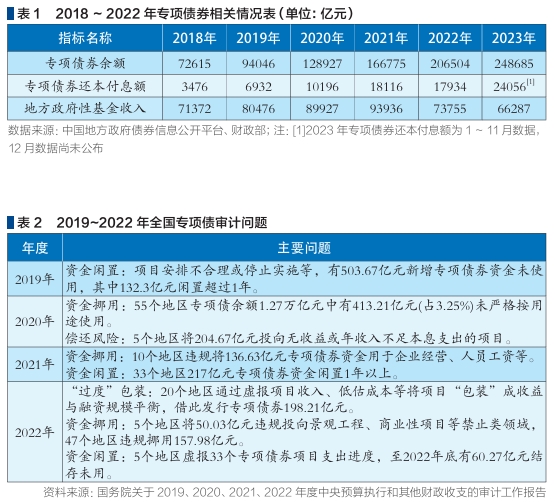

随着专项债发行规模的迅速增长,地方政府债务发行速度和债务余额也处于高位运行,截至2023年末,地方政府债务余额达40.74万亿元,债务余额再创新高。其中,专项债余额为24.87万亿元,占比达到61.05%。2016~2023年,专项债余额的年均增速超过20%,是地方政府债务增长的主要来源之一。而专项债作为地方政府债务,需要地方政府承担还本付息的责任,一定程度上推升了地方政府债务风险,主要体现在:一是总体偿债风险呈上升趋势。专项债本金依靠政府性基金收入、专项收入、发行专项债券等偿还,利息依靠政府性基金、专项收入偿还,其中政府性基金收入是主要还款来源,而政府性基金收入主要来源于国有土地使用权出让收入。但近年来,受经济下行、房地产政策调整等因素影响,国有土地使用权出让收入增长收到较大影响,2016~2023年,国有土地使用权出让收入和地方政府性基金收入年均增速分别仅有9%和9.39%,远低于专项债务余额年均增速。这一趋势将加大专项债偿债风险。二是再融资债券的大量发行导致风险逐年积聚。2018年起,为缓解专项资金还本压力,各地开始发行再融资专项债,发行规模从2018年的1358亿元增长到2023年的2.03万亿元,再融资专项债发行额占专项债发行额的比重从2018年的6.98%上升到2023年的33.96%。由于地方政府债务实行限额管理,在专项债限额总量控制的前提下,再融资专项债券发行比重快速上升,一方面挤占了新增专项债发行额度,影响了新增项目的融资需求,另一方面会导致债务风险逐年滚动积聚。

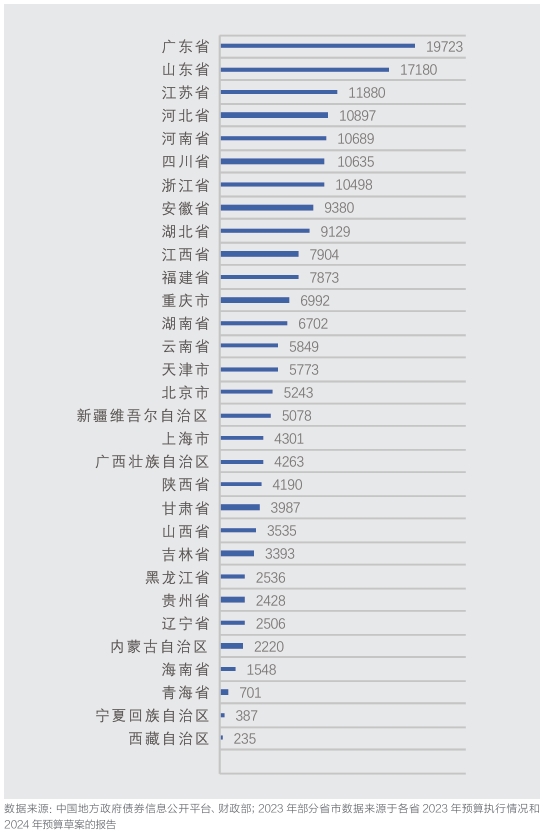

图1 2015~2022年各省份累计新增专项债券发行情况(亿元)

(二)专项债券资金使用存在偏差

在专项债发行使用过程中,中央和地方也认识到各地在专项债券的发行、使用、监督和管理上存在一定的问题,因此国务院、各地方政府在各年度的预算执行和其他财政收支审计工作中,对地方专项债券进行了抽查审计,发现存在项目“过度”包装、资金闲置、资金违规使用、项目存在偿还风险等问题。一是项目“过度”包装问题。地方为尽可能多的争取专项债支持,通过“无中生有”、虚报收入、低估成本、自求平衡等“过度”包装方式,使得项目满足专项债发行要求。审计署对2022年全国54个地区的审计发现,20个地区通过“过度”包装项目发行专项债券198.21亿元。“过度”包装既浪费了专项资金,对于收益不足或无收益项目还会造成债券偿还风险。二是资金闲置问题。地方政府因项目前期工作不足、项目安排不合理、项目进度滞后等原因,导致专项债资金到位后迟迟未被有效利用,从而产生闲置问题。审计署抽查审计发现,2019、2021年闲置时间超过1年的专项债券资金分别为132亿元、217亿元。三是资金违规利用问题。专项债发行的目的适用于特定领域的公益性项目,但部分地区在使用中存在违规利用问题,主要表现在将专项资金用于其他类型项目、用于负面清单项目、用于发放工资等经常性支出等问题。审计署抽查审计发现,2020~2022年均存在违规利用问题,各年违规利用专项债券资金分别达到413.21亿元、136.63亿元、208.01亿元。

(三)区域差异较大引致需求错配

专项债券发行的基本依据是,在年度总债务限额确定后,财政部统筹考虑国家调控政策、各地区公益性项目建设需求、债务风险、地区财力等因素,提出分地区债务限额及当年新增债务限额方案。而现实状况是,中西部等欠发达地区的基础设施建设需求和投资乘数效应往往更大,但地区财力较弱、负债率较高、偿债风险较高,因此可获得的专项债额度较低,这就导致了最需要专项债的地方获得的额度反而更小。分省来看,2023年,新增专项债券发行额最多的是广东省(含深圳市)的4633亿元,最少的是青海省的47亿元。2015年至2023年,合计新增专项债券发行额前五位的为广东省、山东省、江苏省、河北省、河南省,后五位的为内蒙古自治区、海南省、青海省、宁夏回族自治区、西藏自治区。其中,广东省合计新增专项债券发行额19723亿元,西藏自治区同时期仅新增发行235亿元,可见各地区间专项债发行量差异非常显著。这种分配设计的初衷是为了使地方政府债务与偿还能力相匹配,以控制债务风险,但也造成了与落后地区更需要加大投入的需求错配,不利于缩小区域间差距。

优化建议

当前我国推动经济进一步回升向好仍然存在一些困难和挑战,有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患仍然较多,外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。但经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变,应当紧紧抓住投资这个关键环节,持续优化专项债的使用管理,充分释放专项债稳投资稳增长的效能,推动经济高质量发展。基于此,提出如下对策建议:

(一)继续发挥专项债对稳增长的重要作用

实践表明,专项债作为积极财政政策的重要手段,对于扩大有效投资、扩大内需、稳定增长具有显著的推动作用,尤其是在当前我国经济下行压力凸显的形势下,亟需用好专项债这一稳投资、稳增长的重要抓手,充分发挥有效投资拉动经济增长的支撑作用。一是继续支持国家重大战略项目,适当优化发行区域结构。聚焦京津冀协同发展、长江经济带、长三角一体化、粤港澳大湾区建设等国家重大战略,继续发挥好专项债对重大战略项目的支持作用,推动各项国家战略取得标志性成果。同时,适当优化区域结构,将推动西部大开发形成新格局、东北全面振兴、中部地区加快崛起等国家战略纳入支持范围,从而进一步推动区域协调发展。二是持续聚焦重点领域项目建设,合理扩大资金使用范围。持续加大对市政和产业园区基础设施、交通基础设施、新型基础设施、重大民生工程等项目建设支持力度,发挥专项债资金强基础、补短板、惠民生、扩投资等积极作用,为经济社会高质量发展提供有力支撑。同时,积极探索适当拓宽专项债支持领域,聚焦统筹发展与安全,合理支持关乎国计民生的粮食安全、能源安全、产业链供应链安全、绿色低碳发展等领域项目建设。三是用好用足专项债资本金政策,引导撬动更多社会资本扩大投资。对于收益良好的项目,积极发挥政府和市场的协同作用,鼓励地方政府专项债券与市场化融资、民间投资等有机结合,财政政策和金融政策融合发力,提高项目的融资可得性,充分发挥地方政府专项债券资金杠杆作用,引导撬动更多社会资金,切实发挥专项债“四两拨千斤”的作用。

(二)持续加强专项债发行使用的风险管理

专项债具有的公开透明属性、低融资成本和长周期有助于降低地方政府隐性债务风险,但在使用这一政策工具时,也要注重加强风险管理。一是适当控制专项债券发行总体规模,防止产生显性债务风险。在当前专项债发行规模和债券余额快速增长的趋势下,地方政府债务率也在快速上升,因此,专项债的发行规模和新增规模要充分考虑债务水平,坚持债券限额分配与债务风险相挂钩,确保专项债期限与项目期限相匹配,严控高风险地区新增债券规模,避免产生显性债务风险。二是着力提升专项债项目储备和前期工作质量,把好风险防控“入口”关。各地要围绕专项债重点支持领域和方向,从本地实际发展需要出发,谋划储备一批高质量项目,形成专项债储备项目库,这些项目需要具备“有资金支持要加快干、没有资金支持也要继续干”的特征。针对入库项目,加快开展项目前期工作,尤其是要按照专项债资金使用要求,做好平衡测算等工作,并加快推进立项、环评、用地审批等前期工作,确保资金到位及时开展项目建设工作。此外,还需要强化负面清单管理,严格禁止专项债券资金投向领域禁止类项目。三是着力加强专项债券项目建设运营管理,把好风险防控“通道关”。持续完善专项债项目建设运营管理,敦促用债项目加快推进各项工作,确保债券资金发挥最大时间效益,避免资金闲置。严格监控项目运营收益情况,对项目自身运营收入不足的,通过依法注入优质资产、加强经营管理等措施,提高项目盈利能力,避免和减轻偿债风险。

(三)多措并举切实提升专项债的使用效能

为进一步提高专项债使用效能,有必要建立健全资金使用绩效评价体系,建立结果为导向的专项债务预算绩效管理体系,将绩效理念融入到专项债务“借、用、还”全过程以及债务项目全生命周期管理中。一是明确专项债管理目标。各地方要坚持量力而行、尽力而为,按照举债总量和偿债能力相匹配的原则,履行好各级政府职责,适当举借专项债务。二是明确专项债管理职责。省级政府是专项债券的举债和发行主体,对专项债绩效承担总体责任,各级财政部门作为债务管理部门,各级行业主管部门、预算单位和项目单位作为项目使用者要对项目建设运行承担主体责任。三是明确专项债绩效指标体系。要制定出完整详细且具有可执行性的指标体系,确保绩效评价落到实处。在绩效目标的设置上,不仅要关注单个项目的绩效,还要关注所有专项债项目的绩效;需要建立全面绩效管理的闭环链条,贯穿于项目运行的整个生命周期,对项目的立项、建设、运营、结果等全过程绩效做出量化评价。(作者:周荣 郭建斌 郑立 周茜)

上一篇:上海市新增专项债结构分析

下一篇:水利工程利用专项债券的现状与特征