生物医药产业团体标准发展现状及存在的问题

本文对团体标准的发展现状、在生物医药产业的应用情况进行了调研,对团体标准在生物医药产业发展较缓慢的原因进行了分析。

一、生物医药产业团体标准发展现状

1.1国外生物医药产业团体标准情况

国际上,生物医药产业团体标准和行业标准发展已经非常成熟。一批具有重要影响力和生命力的社会团体,是推动国际医药领域科技研发、应用实践和专业教育的重要力量,在世界上具有深入的政府协调力、全面的专业指导力、强大的技术后备力,如人用药品注册技术要求国际协调会(InternationalCouncilforHarmonisationofTechnicalRequirementsforPharmaceuticalsforHumanUse,ICH)、美国注射剂协会(ParenteralDrugAssociation,PDA)、国际制药工程协会(InternationalSocietyforPharmaceuticalEngineering,ISPE)、国际药学联合会(InternationalPharmaceuticalFederation,FIP)、国际药用辅料协会联盟(InternationalPharmaceuticalExcipientsCouncilFederation,IPEC)等。这些国际团体聚焦共性问题,通过组织遍布全球的制药研究机构、企业、学术界、监管机构,对国际通行技术要求和标准进行协调,所制定和发布的技术规范成为国际通行标准,引导全球生物医药行业有序发展。

1.2国内生物医药产业团体标准情况

在国家政策引导下,我国社会团体及市场主体积极参与团体标准的起草、发布与协调,团体标准取得了迅猛发展,为行业内提高技术水平和产品质量发挥了重要的规范作用。根据《团标大数据(2023年5月)》[5],国内团体标准已涵盖全部20个国民经济行业分类,其中数量最多的为制造业。截至2023年6月10日,全国团体标准信息平台已注册社会团体7526家,发布团体标准58287条。

我国生物医药产业团体标准也已形成一定的规模和框架。据“全国团体标准信息平台”统计数据显示,截至2023年6月10日,按国民经济行业分类,医药制药业(代码:C27)现有团体标准453条;医药及医疗器材批发(代码:F515)、医药及医疗器材专门零售(代码:F525)现有团体标准分别为3条、15条(暂未统计其他分类中的生物医药相关团体标准)。上述团体标准涉及社会团体114个,发布数量排名前三的分别是广东省中药协会、浙江省品牌建设联合会、中国生物医学工程学会。相对美、英、德、日等发达国家相对成熟的团体标准实践,我国生物医药产业团体标准还处于初步发展阶段,尚无具有国际广泛影响力的生物医药社会组织,与他们存在着较大的差距,存在社会团体自治能力不强、制度不完善、规范和制约不到位、推广缓慢、影响力较弱、标准化人才匮乏、社会认可度不高等问题。

1.3上海市生物医药产业团体标准情况

上海市生物医药产业是全国领先的生物医药产业核心区域之一。生物医药产业团体标准也在上海取得了长足的进展,但是距离国际发达地区及国内部分省市(如广东省),在社会团体、申报数量及影响力方面仍有较大差距。据不完全统计,截至2023年7月6日,上海市已发布生物医药产业团体标准64条,涉及社会团体8个,其中上海都市型工业协会(34条)和上海医药行业协会(21条)最为活跃,上海医药商业行业协会、上海市计量协会、上海市闵行区中小企业协会各发布2条,上海市检验检测认证协会、上海纺织协会、上海市浦东新区食品药品安全管理协会各发布1条。

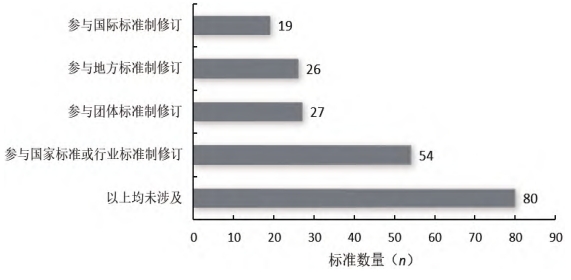

上海医药行业协会组织了2023年上海市医药企业质量管理状况调研,共160家生物医药行业相关单位参与调研。调研结果显示,其中仅27家单位参与过团体标准制修订,占比仅16.9%,表明团体标准在上海生物医药行业中的影响力还有很大提升空间(图1)。

图1 调研企业参与标准制修订情况

基于以上调研结果,笔者通过调查问卷的方式对上海市生物医药产业团体标准进行了进一步调研,共回收到有效问卷46份,调研对象包括企业、科研院所、监管机构等。其中,44份答卷均选择了有意愿开展或参与团体标准活动,占比96%。对于已实施团体标准的企业,分别对已实施团体标准发挥效益情况进行了评分,按5分计,经济效益、社会效益、生态效益平均分分别为4.16分、4.32分、4.05分。

二、生物医药产业团体标准发展存在的问题

通过文献调研、现场走访及问卷调研,可以看到我国生物医药产业团体标准发展还存在以下不足。行业参与度不够高。长期以来医药企业依赖政府颁布的标准,“等”“要”“靠”相关标准的现状较普遍,企业主动对标国际先进标准,实现标准同步的意愿不足,缺乏推动高质量发展的市场高标准。调研中发现,尚有大量生物医药从业人员不了解团体标准的概念及作用,团体标准在生物医药行业的普及度还不高,参与单位还不多。但在课题组对团体标准进行初步介绍后,大部分单位及人员都对团体标准产生了浓厚兴趣,并有意向进一步了解团体标准的申请流程与要求。这表明,生物医药产业对团体标准的宣传力度还不够,尚具有较大的发展潜力。

社会团体影响力较弱。我国现有开展生物医药团体标准化工作的社会团体100多家,在政策的鼓励下,我国社会团体已经有了较强的标准化工作意识和主动性。但是标准化工作实力普遍还较弱,影响力有限,主要表现在:我国社会团体成立时间较短,标准化工作经验欠缺,标准化机构的规模较小,发布标准数量偏少,对国外机构成员的吸引力和号召力不够、缺乏国际成员,国际影响力弱等。

团体标准影响力较弱。我国团体标准经过8年多的发展,已经突破了1万项,团体标准增长速度很快,但是根据统计结果,其中生物医药相关团体标准不到500项,数量偏少。且其中尚无有国际影响力的团体标准,影响力较弱。这一方面是由于我国社会团体自身影响力和全球性不够造成的。另一方面也与我国社会团体对标准的英文版不够重视有关。我国生物医药团体标准的影响力要能赶上美国、欧洲,要能代替政府标准发挥市场主体的作用、实现市场自主制定标准有效供给,还有很长的一段路要走。

创新产业化动力不足。生物医药产业发展的根本在创新,谁在创新方面走得早、走得好、谁就发展得好。在国家政策、资本融入、科技发展的驱动下,生物医药研发热度不减,但创新标准缺乏,致使企业在创新的道路上困难重重,同时生物医药产业“标准链”“创新链”“产业链”结合度不够,好的资源与好的条件没有从根本上改变生物医药创新产业化不足的局面。

有垄断的可能性。团体标准由市场主体主导制定,包含私有利益的诉求,具有准公共产品特点。不同市场主体可能有不同的利益诉求,如果协调不当,则可能形成一定的垄断,让跟随者“找路走”或者“无路可走”,整个行业的技术发展方向和路径以及研发和生产投入都可能将受制于它,形成技术发展和产业发展的路径依赖,其他的技术发展方案可能面临被淘汰出局的危险,不利于产业自治和规范化,阻滞技术创新并最终损害社会公共利益。(作者:廖萍 吴耀卫 曹萌 张景辰)