基于EOD模式的海珠湿地发展现状、发展目标及策略

以海珠湿地为研究对象,通过分析其生态资源本底与发展机遇及困境,结合海珠湿地高质量发展规划的内容提出基于EOD模式的发展目标、空间策略。

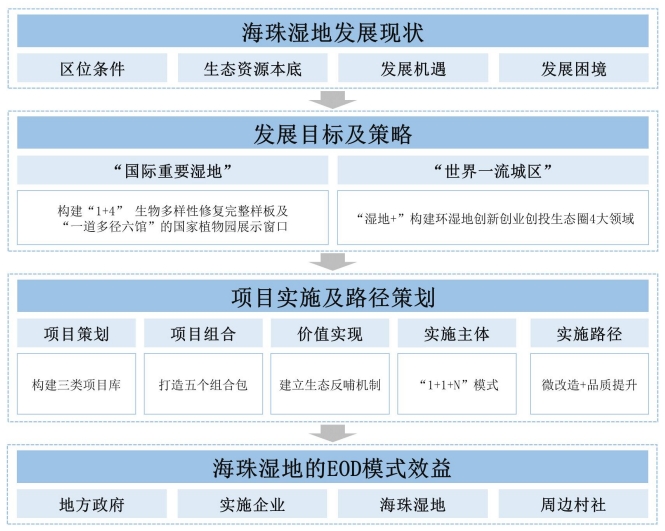

图4 海珠湿地规划编制及实施路径技术框架

一、海珠湿地发展现状概述

1.1 海珠湿地是城央重要的生态空间,生态价值凸显

海珠湿地位于广州市海珠区东南部、广州新中轴线的南段,是全国特大城市中心区最大的湿地,也是广州规模最大、保存最完整的生态绿核,被称为广州的“绿心”和“南肾”,同时作为粤港澳大湾区生态屏障上重要的一环,在维系粤港澳大湾区的水资源安全和促进经济社会发展有重要的战略意义。湿地核心区域总面积869公顷,湿地率达54.8%,其中城市内湖湿地、河涌湿地、涌沟-半自然果林镶嵌复合湿地三种类型构成了岭南特色的复合型都市湿地生态系统,与周边现代化的人居环境形成了协同共生的良好局面。

1.2 海珠湿地及周边资源量质兼备,汇聚发展新优势

海珠湿地自建成以来,通过发挥岭南生态智慧,从濒临消失的万亩果园转变为具有全国引领示范意义的国家湿地公园,实现了从农业形态向城市生态系统的更替。湿地内部生态环境持续向好,生物多样性显著提升,鸟类达183种,昆虫种类达535种,同时是岭南水果的发源地、重要原产地和基因库,拥有古老的基塘农业文化。湿地周边汇聚了千年商埠黄埔古港、岭南水乡小洲村等丰富的物质文化,孕育了粤剧、龙舟等非物质历史文化,沾染了百年学府中山大学和岭南书画摇篮十香园的浓郁文化气息,积淀了厚重的岭南传统文化,形成了粤港地区历史悠久、个性鲜明、享誉国内外的岭南水乡特色。坐拥海珠区中大国际创新生态谷和琶洲人工智能与数字经济试验区两大功能板块,湿地周边聚集了新一代信息技术、现代商贸等产业,正在形成吸引高端企业和人才落户的“虹吸效应”。

1.3 结合华南国家植物园的建设机遇,海珠湿地有望成为新的“绿色名片”

在广州建设华南国家植物园的新机遇下,海珠湿地具备落地广州国家植物园体系国家大科学装置(中央花房)的生态本底优势与区位优势,可与华南植物园合作建设南中国植物“种源库”与“标本库”、乡土珍稀植物的迁地保护基地。同时,海珠湿地有望建设为广州南中轴生态地标、构建全国城市“双碳”示范区,助力广州打造国际湿地城市等目标实现,成为广州实现老城市新活力,打造绿色经济新动能的重要载体和美丽广州的“绿色名片”。

1.4 通过可持续发展思路,积极探索城市与湿地互惠共生的发展之路

目前,海珠湿地面临一定的生态保护及发展困境,一是财政投入压力增大,市场化运作机制有待建立。海珠湿地环境的改善提升主要源于政府的财政补贴,而相关企业和社会各界参与不足,湿地生态环境保护投入未能与周边的产业开发统筹推进,形成持续、有效的联动和衔接。二是缺乏一种良性机制实现土地增值及反哺。长期以来的湿地生态与基础设施投入与周边土地增值未能形成良性的正相关关系,湿地周边产业低端、分布零散且品质低下,形成了大量“价值沉没区”,更难以反哺湿地生态修复成本。三是海珠湿地的历次总体规划与发展规划往往强调规划战略目标定位的制定,而在实施主体及路径层面相对薄弱,在如何推动生态价值实现和市场化融资等方面探索不足。

由此可以看出,海珠湿地的生态环境保护单纯依赖政府的投资不可持续发展,亟需探索城市与湿地互惠共生的发展之路。通过积极探索引入EOD发展模式,充分发挥市场主体主动性,将湿地内的生态治理项目与周边社区产业转型提质融合发展及持续反哺,发挥出中央湿地赋能作用,使片区开发与湿地保护形成良性互动,从而推进其规划战略目标落实。

二、发展目标及策略

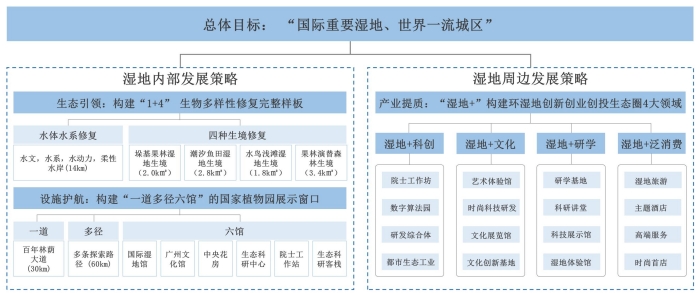

结合海珠湿地高质量发展规划编制,谋划“国际重要湿地、世界一流城区”的总体目标。一是湿地内部打造“国际重要湿地”,在生态修复方面,通过水体水系修复与生境修复,构建“1+4”生物多样性修复完整样板,建设百年都市森林,形成“林-果-湿-花一体化复合生态系统,引领都市“生态能值”提升,形成永续调节城市热岛、内涝、污染问题的生态稳定器;在基础设施方面,通过建设“一道多径六馆”的国家植物园展示窗口,增加湿地的联通性和完整性,使中央湿地融入城市居民日常生活,成为人民群众共享的绿意空间,护航生态效能的持续发挥。二是湿地周边结合外围半径约1公里、总覆盖范围达29平方公里的环中央湿地价值圈建设,打造“世界一流城区”,以城市更新为抓手,将“湿地+”的理念融入周边发展,促进产业转型提质,构建环湿地创新创业创投生态圈4大领域,塑造功能多元、活力创新的高质量街区,重塑海珠面向“中央湿地”的发展新格局。(作者:许靖涛,林晨薇,周莹洁,钟浩明)

图5 发展目标及策