广东省海洋生物产业发展现状及存在问题分析

近几年,广东省围绕海洋渔业、海洋生物医药、海洋生物功能制品、海洋科技材料等领域,在技术研发、成果转移乃至产业化方面都取得了显著的成效,海洋生物产业集群已初具规模。

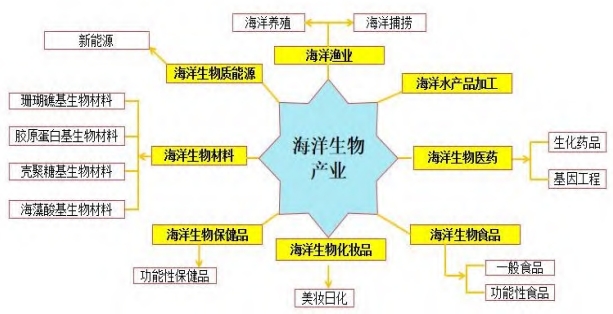

图1 海洋生物产业分类示意图

一、广东省海洋生物产业发展现状

1.1 海洋生物产业规模

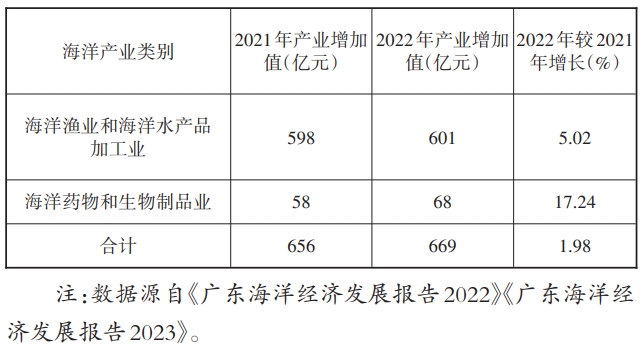

目前,仅有海洋渔业、海洋水产品加工业、海洋药品和生物制品3个细分行业被纳入国家及省层面的海洋经济统计核算体系中。广东省2022年度海洋渔业及海洋水产品加工业增加值合计601亿元,同比增长5.02%(见表1),呈现稳中向好的发展态势,其中海洋渔业增加值为538亿元,全省海水养殖产量为336万t,海洋水产品加工业增加值为63亿元,均同比略有增长。海洋药品及生物制品业实现增加值为68亿元,同比增长17.24%,海洋生物酶制剂(如溶菌酶、蛋白酶等)科技成果大量转化落地并产业化发展,行业整体进步明显。

表1 2021—2022年海洋生物产业涉及的主要产业增加值

2.2 海洋生物产业链构建及产业发展现状

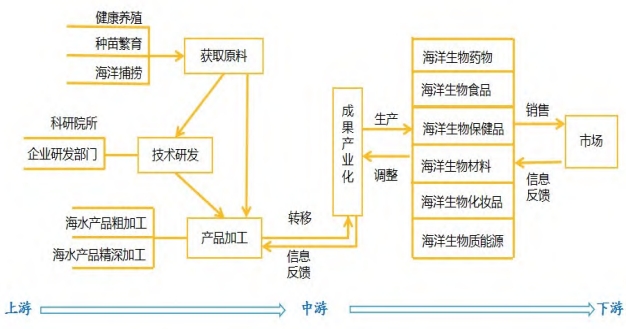

在海洋生物产业内部分工和供求关系的基础上,围绕核心企业,通过对相关信息流、资金流和物流的控制,梳理形成从海洋生物产品获取,到中间产品生产加工,再到最终产品销售服务的全生命周期的海洋生物产业链条。

产业链上游主要涉及种苗育种、海水养殖、海洋捕捞、海水产品粗加工、海洋生物新种质资源挖掘等。在种苗育种方面,广东省作为我国水产种业的领军者,2021年生产淡水鱼苗7966.59亿尾,占全国淡水鱼苗产量的59.67%,生产南美白对虾苗4755亿尾,占全国南美白对虾苗的37.27%,培育出金鲳、花鲈、军曹、石斑鱼、鮸鱼、章红等一批优质、名贵的海水优良品种。海水养殖方面,广东省积极推进现代化海洋牧场建设,全省拥有5000多个重力式深水网箱和4个桁架式大型网箱,创建了15个国家级海洋牧场示范区。在海水产品粗加工方面,广东省拥有湛江国联水产开发股份有限公司、广东恒兴集团有限公司、广东顺欣海洋渔业集团有限公司等一大批具有影响力的知名企业,主要产品包括鱼粉、鱼油、鱼蛋白等。近几年,随着“年鱼经济”的兴起,海产品预制菜蓬勃发展,据统计,2022年中国水产类预制菜市场规模高达1047亿元,水产类预制菜成为海洋水产品加工业的有一个新兴增长点。在海洋生物新种质资源挖掘方面,广东省各海洋科研院所利用多艘大型海洋科考船,在南海海域开展了深入全面的科考调查,建成一系列高水平的海洋生物资源平台,如中国科学院南海海洋研究所海洋放线菌菌种资源库、中山大学海洋生物天然产物化合物库等,其中海洋放线菌菌种取得了国内领先的南海海洋生物资源调查与发掘研究成果。

产业链中游主要涉及海洋产品精深加工和海洋生物活性物提取,主要产品包括海洋生物药物及功能性食品、海洋生物化妆品及精细化工产品、海洋生物材料等。在海洋水产品精深加工领域,广东润科生物工程股份有限公司开发了系列海洋微藻不饱和脂肪酸营养强化剂产品,年产值超亿元,产品应用于国内多家食品企业,并出口欧美等国际市场。在海洋药物和生物制品研发领域,广东省拥有深圳海王集团股份有限公司、汤臣倍健股份有限公司、湛江安度斯生物有限公司、广州博康生物技术有限公司、深圳华大海洋科技有限公司、深圳市万骐海洋生物科技有限公司、当代海洋生物科技(深圳)有限公司、深圳市蓝汀鼎执生物科技有限公司等具有代表性的企业,主要生产鱼油软胶囊、螺旋藻咀嚼片、鱼胶原蛋白肽、鲎试剂等产品,目前已有HW130注射液、凤参素注射液、芋螺毒素注射液、CMBT-001小分子化学药等多款在研海洋创新药。其中“海王”品牌是中国医药健康行业最具价值品牌,2022年“海王”品牌价值达1118.16亿元,连续19年蝉联中国500最具价值品牌医药行业榜首。在海洋化妆品开发领域,安安国际集团研发打造了海洋生物高端护肤民族品牌“源海深海生物肽紧致新生系列”产品。

产业链下游主要涉及各类海洋水产品、海洋药物和生物制品等在市场的流通与应用,包括产品零售、产品批发、医疗保健服务等。代表企业为广东昂泰连锁集团和海王集团。海王集团医药商业网络和连锁药店遍布全国20多个省市,2021年销售规模超过500亿,在全国医药商业百强中位居第7位。海王星辰连锁药店分布在全国70多个大中城市,直营门店数量超过3800家,2021年销售规模超百亿,位居行业前列。值得注意的是,根据市场实际情况反映,对于海洋生物医药、海洋功能制品等部分海洋生物产业而言,其产业链条常出现反向发展的情况,即处于产业链条下游的“成果市场需求”环节,通过信息反馈,影响甚至决定上游产业的发展方向。主要原因在于科研人员未能充分了解市场环境,导致科研产品与市场需求脱节,产品无法获得企业的接纳及消费者的认可。在此情况下,科研人员需向企业了解市场需求,进而调整研发方向或思路,详见图2。

图2 海洋生物产业链条示意图

2.3 海洋生物产业集聚区分布情况

目前,广东省已初步形成了以珠三角为重点、粤东粤西沿海地市全域覆盖的海洋生物产业集群发展格局。珠三角地区布局较多的是海洋生物技术研发、海洋生物医药制备等产业结构层次高、产业附加值高的产业领域,并且企业高度集聚于产业园区内,代表园区有广州国际生物岛、广州南沙科学城、深圳坪山国家生物产业基地、深圳国际生物谷海洋生物产业园、中山国家健康科技产业基地、珠海金湾生物医药产业园和东莞中大海洋生物科技研发基地等,各园区已落户一大批实力雄厚的海洋生物类企业,开展多项海洋生物开发科研项目。粤东和粤西海洋经济区布局较多的是海洋渔业、海洋水产品加工等传统产业,多以大型水产集团公司及上下游配套公司在区域内集聚为主,例如湛江国联水产开发股份有限公司、阳江海纳水产有限公司等。

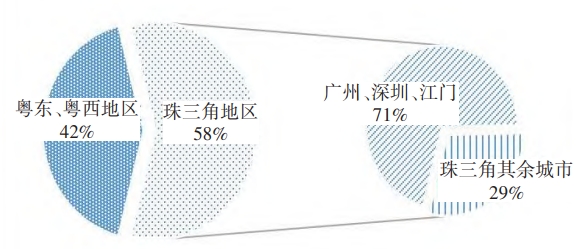

2.4 海洋生物产业市场活动主体分布情况天眼查企业信息平台数据显示,截至2021年底,广东省海洋生物类企业超2500家。从企业数量分布上看,广东省内的海洋生物企业主要分布在珠三角地区、粤西和粤东的沿海地区。珠三角九市分布着广东省约58%的海洋生物企业,而广州、深圳和江门三市的海洋生物企业占据珠三角地区的71%(如图3所示)。湛江、汕头、茂名、阳江、汕尾等地也有一定程度的企业聚集,但总体上企业分布较少。从企业类型分布上看,海洋渔业企业较为均匀地分布在省内沿海地区,沿着海岸线呈现分散态势,未形成相对明显的集聚区域。海洋水产品加工业企业集聚区分布于江门、湛江、汕头及阳江等地。海洋生物医药企业主要分布在经济发达、科技领先的珠三角地区,其中特别集中于深圳、广州两市,而非珠三角地区的湛江、汕头等地也有部分海洋医药和生物制品企业集聚。

图3 广东省内沿海地区海洋生物产业数量占比

二、存在问题分析

2.1 海洋生物产业结构与成果转化有待完善

广东省海洋生物产业总体上仍处于以海洋渔业等传统产业为主的阶段,尽管广东海洋生物医药等新兴产业发展较快,但是总体规模较小,可开发利用的品种较少,与庞大的海洋生物资源储量不相匹配。此外,产业发展集中度依然较低,虽然总体呈上升趋势,但生产多以单一品种为主,企业规模小、产业结构雷同、产品研发能力弱,省内海洋生物产品附加值低、差异化程度低、技术含量低,产业链建设有待进一步加强和完善。此外,目前研究机构与企业在开发海洋生物高附加值产品的过程中往往存在与市场需求脱节现象,企业按照市场需求进行产品研发,研究机构按照科研兴趣寻找攻关方向,没有很好地进行协同开发,二者之间存在断档现象。

2.2 海洋生物产业发展的生产要素不足

从市场活动主体看,广东省海洋生物产业龙头企业相对较少,与小规模企业的互补性低,尚未形成完善产业生态环境。受地理位置、产能及配套等因素限制,行业内著名的海洋生物医药企业并未发挥一定的带动作用。在劳动力方面,广东省海洋生物产业从业人员偏少,缺乏相应的人才引进机制。从资金上看,海洋生物产业面临融资难的问题,既有投入力度大、高科技含量高、研发周期长、风险系数大的因素,也有社会资金投入积极性不够高的因素,并且现有渠道主要依靠银行借贷融资,存在融资门槛较高、贷款利率较高、贷款额度不足、金融产品种类较少等问题,不能满足企业要求,亟待建立和完善融资机制,吸引更多资金投入海洋生物产业。

2.3 产业园区同质化问题比较突出

广东省各地海洋产业园的产业重点扶持和招商引资政策实质上是一样的,面对不同规模的海洋生物企业,如果不能有效解决现实困境,就无法达到促进产业集聚的效果。园区之间往往会打起“价格战”,拼优惠力度、补贴幅度、吸引人才的政策等,把龙头企业吸引进来,寄希望于龙头企业带动产业园区发展、带动地方产业发展上。然而,由于配套服务机制缺乏系统性,无法差异化地为龙头企业和中小企业提供其迫切需要的政策支撑,导致园区吸引力不足,削弱区域集聚效果,导致企业低水平竞争,影响海洋生物产业集群整体培育。(作者:胡钧)

下一篇:广东省海洋生物产业高质量发展路径