沈阳市生物医药产业创新发展对策研究

沈阳市生物医药产业创新发展对策研究生物医药产业作为国家优先发展的战略性新兴产业,加快其创新发展,对于构筑国家产业体系新支柱,全面推进健康中国建设具有重要意义。沈阳作为东北地区重要的中心城市,具有生物医药科技资源丰富,产业基础扎实、集群格局完善等产业发展优势。同时,沈阳也存在生物医药科技创新要素整合不足,企业承接科技成果能力有限等制约产业创新发展的瓶颈问题。因此,研究建议相关政府部门从构建沈阳生物医药领域“创研孵转”体系入手,加速整合科技创新要素;从建立沈阳新药技术转移中心入手,创新科技成果转化机制;从鼓励企业设立驻沈高校医药创新基金入手,加快推进“沈创”科技成果本地转化,从而深入推进沈阳生物医药产业创新发展,助力沈阳高质量发展、全方位振兴。

1 引言

创新是引领发展的第一动力,是建设现代化经济体系的战略支撑。推进产业创新发展,是巩固壮大国家实体经济根基,加快推进制造强国、质量强国建设的重要抓手。生物医药产业作为国家优先发展的战略性新兴产业,加快其关键核心技术创新应用,培育壮大产业发展新动能,是深入实施创新驱动发展战略,推动国民经济和社会发展的核心驱动力,对于构筑国家产业体系新支柱,全面推进健康中国建设具有重要意义。

当前,新一轮科技革命和产业变革深入发展,生物技术方兴未艾,为促进经济增长,应对重大疾病等挑战提供了保障。集中力量开展生物医药领域关键核心技术攻关,加快补齐生命科学、生物技术、医药卫生等领域短板,实现生物医药产业创新发展,势在必行。本研究围绕沈阳经济社会发展需求,在深入剖析沈阳生物医药产业发展现状与不足的基础上,开展有助于产业创新发展的对策研究,以期助力沈阳高质量发展、全方位振兴。

2 产业现状

2.1 科技基础扎实稳定

沈阳作为东北地区重要的中心城市,生物医药科技资源丰富,产业基础扎实,发展生物医药产业优势明显、潜力巨大。全市拥有中国医科大学、沈阳药科大学、辽宁中医药大学、沈阳医学院等医药类高校,集聚了大批生物医药科研人才,医药科技资源丰富;拥有东北制药、三生制药、成大生物等40余家医药制造企业,产业链完整,产业基础扎实。以2019年为例,中国共有9项一类新药获批上市,其中就包含沈阳同联参与研发的世界上第一个利用合成生物学技术研发、具有中国自主知识产权的原研药可利霉素。2020年,沈阳三生自主研发的注射用伊尼妥单抗正式获批,是中国首个自主研发的创新抗HER2单抗。

2.2 集群格局逐步完善

沈阳生物医药产业通过多年集聚发展,已经建成包括浑南新区医药产业园、泗水科技新城、铁西新区医药产业园、沈北新区生物医药产业园、新民生物医药产业园五大产业园区的沈阳生物医药产业园区,形成了生物医学工程、高端仿制药、中药及功能食品、生物药物等特色鲜明、配套完备的沈阳生物医药产业基地。沈阳高新区牵头建设的沈阳生物医药和健康医疗创新型产业集群作为沈阳首个创新型产业集群试点,被科学技术部批准为国家级创新型产业集群试点。光明小镇、东药干细胞药物研发基地、东星医药产业园、铁西区生物医药科技园等新兴医药产业园区逐渐形成,现代化生物医药产业集群格局日趋完善。

2.3 产业优势日益凸显

沈阳生物医药产业在医学影像、细胞因子、重组蛋白、抗体、疫苗、化学原料药等方面有着良好的基础,多个产品占据国内最大的市场份额,技术水平处于国内领先甚至国际先进地位。例如,三生制药自主研发的国家一类新药重组人血小板生成素全球独家上市,是国家重点新产品;远大诺康注射用血凝酶的产品品质远超国内其它同类产品;成大生物人用狂犬疫苗各项技术指标达到国际同类产品水平;兴齐眼药小牛血去蛋白提取物眼用凝胶能够取代瑞士同类产品;沈阳红旗在抗结核药物研发及产业化领域国内领先。2021年,沈阳生物医药与医疗器械领域总产值高达196.56亿元,同比增长2.34%。

3 存在的问题

3.1 创新要素整合不足,不适应产业高质量发展要求

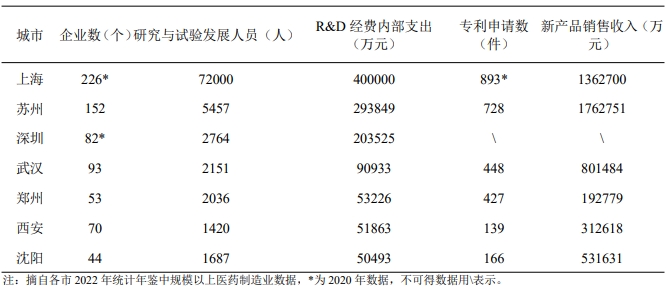

沈阳虽然具有丰富的医药科技资源,但由于资源整合不够,科技创新还停留在基础研究机构、临床研究机构、制药企业等新药创新主体“各自为战”、“单打独斗”的状态。从而导致科技创新与市场需求脱节,出现创新链与产业链不衔接、金融链不介入等现象,一定程度上影响了沈阳生物医药产业创新发展。此外,能够反映医药制造业原始创新水平的指标数据(研究与试验发展人员数量、R&D经费支出、专利申请数量、新产品销售收入),远不及上海、苏州、深圳、武汉等发达城市的37%以上,科技创新能力有待进一步提升和加强(表1)。

3.2 产业大而不强,承接科技成果能力有限

沈阳虽然拥有规模以上医药企业40余家,但都属于中小型企业,产业大而不强,承接科技成果能力有限。从企业研发投入来看,2021年沈阳医药制造业研发费用总支出8.92亿元,占总营业收入200亿元的4.5%,远低于产业销售支出的55.48亿元和管理支出的19.63亿元;从2022年度中国医药工业综合竞争力百强榜单来看,沈阳只有三生制药一家企业上榜,位列35第63位。因此,沈阳虽然拥有丰富的生物医药科技资源,但产业大而不强,更缺乏综合实力较强的龙头企业带动,企业的创新主体地位始终没有确立,而医药院校的创新能力也始终没有得到充分发挥。

表1 2021年我国部分城市医药制造业科技创新情况

4 发展建议

4.1 整合创新要素,构建沈阳生物医药领域“创研孵转”体系

面向沈阳生物医药产业科技需求,发挥政府在创新要素整合过程中的引导作用,重点依托辽宁省生物医药科技成果转化和技术转移基地等科技成果转化和技术转移机构的协同与中介作用,努力促进以国家药物创新综合性平台等驻沈各级科技创新基地与沈阳生物医药和健康医疗创新型产业集群、国家创新药物产学研战略联盟等产业资源有机整合、形成联动,打造包括高等院校、制药企业、产业园区、科技中介机构等在内,立足沈阳、辐射全国,集聚高质量发展的沈阳生物医药“创研孵转”一体化平台,构建集药物创新、技术研发、产品孵化、成果转化于一体的沈阳生物医药“创研孵转”体系。

4.2 创新成果转化机制,建立沈阳新药技术转移中心

由政府相关部门牵头,依托东北科技大市场等科技服务平台,组织驻沈医药高校联合组建沈阳新药技术转移中心。该中心由市财政拨付专项资金成立,从各高校中抽调或社会招聘专业科技成果推介人才,实行医药技术经纪人制度,以包干形式深入沈阳医药企业内部,根据企业发展需要帮助其制定发展规划,量身定做寻找创新品种、解决技术难题、推介技术人才,从根本上帮助中小医药企业发展。

4.3 设立驻沈高校医药创新基金,推进科技成果本地转化

针对沈阳医药企业科技创新投入有限且科技成果承接能力不足的现状,建议通过政府引导和财政资金支持,鼓励企业在驻沈高校设立医药创新基金。通过企业对驻沈高校“潜力”科技项目的先期投入,锁定品种优先转让权,加速高校科技创新成果孵化的同时,推进优势“沈创”科技成果本地转化,助力沈阳生物医药产业高质量发展。(作者:谭晓东)

上一篇:生物医药专业园区空间布局策略