存量产业园区面临问题与升级路径探索(附案例)

当前,我国面临从劳动密集型向科创引领型、从粗放式发展到高质量发展的转变。研究采用数据分析方法,从产业、空间、交通、活力、生态五个维度梳理广州科学城现状问题,并对应“五度”提出产业园区转型升级的路径策略,在规划领域为我国的产业转型及空间升级提供新的发展思路。

作为国内排名第一的国家级经开区,广州科学城是广州开发区经济第一增长引擎,将承担争当第四个综合性国家科学中心,共建粤港澳大湾区创新共同体的新使命。广州科学城位于粤港澳大湾区创新科技走廊的顶点,自1998年奠基以来,历经20年发展,从3.7km2的产业园区扩展到144.65km2的现代科技园,集聚了规模庞大的制造业,创新驱动水平位居全国前列,具有雄厚的产业基础和综合优势,引领黄埔区工业实力位居全国工业强区第二,是支撑广州建设综合性国家科学中心的重要平台。但也面临着产业创新原始能力较弱、存量用地较少、生态环境被蚕食、交通拥堵、活力不足等挑战。

一、五大挑战

1.1 产业生态维度——科学城缺乏原始创新能力

广州科学城拥有1所高等院校,占国际知名科学城的0.015%;1个创新相关平台,占国际知名科学城的1.14%;14个重点实验室,占国际知名科学城的9%;602个科研机构,占国际知名科学城的27.5%;329位科研人员,仅占国际知名科学城的0.06%。缺乏高等院校、科研机构与企业的合作体系,原始创新能力不足。

1.2 城市空间维度——空间混杂、零碎,低效用地占比60%

广州科学城现状建设用地80km2.对比土地利用规划,未利用建设用地仅余14km2.存量不足10%,尤其开发区西区、东区、云埔、永和片区,已基本无增量空间,产业无法落地;快速城市道路切割严重,厂村混杂,产城分离,存量的三旧更新用地分布零散且总量较少,整体城市空间拼贴破碎低效。

1.3 交通系统维度——路网系统不完善,公共交通系统欠发达

路网密度低,路网体系不合理。广州科学城现状路网密度较低,仅为2.05km/km2.街区尺度总体偏大,道路用地占比11%,道路平均宽度55m,范围内汇集3条高速公路、3条快速路,以城市主干路为主,次干路与支路网密度偏低,经广园快速路至中心城区20km,耗时超35min,道路系统运营效率较低,步行环境不友好。客货混行,安全隐患较大。货运交通与市民客车无组织交织在一起,降低了道路运行效率的同时给市民出行带来安全隐患,影响城市营商环境。

轨道密度低,公共交通出行比例低。现状区内仅开通一条地铁6号线,经6号线、3号线、1号线至中心城区,耗时超1小时。通往天河公交线路较少且服务范围十分有限,黄埔火车站未开通,区内居民通勤成本很高。

1.4 城市活力维度——缺少互动空间和生活配套

通过爬取微博评论数据,并经过词云分析处理,形成了大众对区域的主要印象:科学城-孵化器、信息技术、创业、灯光秀、5G基站、高新技术、创新、人口密度低、河涌恶臭、现代化科学园区、道路干净,总体上大众印象单一,产业印象高度集中。地块的大众印象和地块内的主导产业息息相关。严重缺乏文体娱乐方面印象,暴露出了大众业余生活单调,缺少休闲娱乐设施、高端配套等问题。

1.5 生态系统维度——厂城交织,环境污染投诉量大

厂、村、城交织,生态空间被不断蚕食,河涌水质、空气污染、林地蚕食等问题较为突出,工业污染严重影响居住、生活品质,并成为制约科学城转型升级的重要瓶颈。

二、提升策略

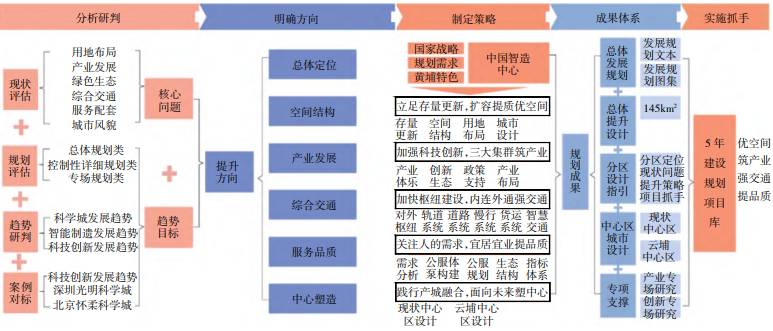

整体上提出从分析研判、明确方向、制定策略、成果体系、实施抓手的技术路径,具体策略如图1所示。

2.1 产业升级,培育生机盎然的智造雨林

聚焦新一代信息技术、人工智能、生物医药三大优势产业集群,布局国家重大科技基础设施。构建“原始创新集群—技术转化服务平台—共性技术研发平台—产业集群—人才保障”的产业生态系统。

2.2 机制引领,铺设存量科技园区自主转型路径

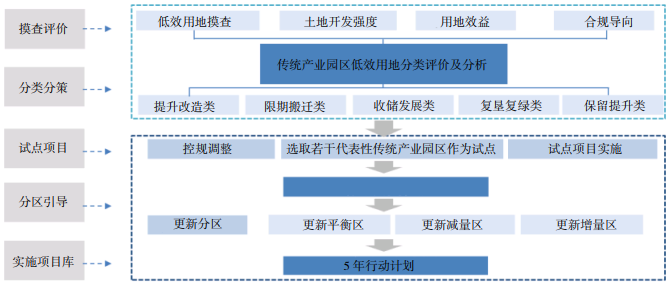

提出了“摸查评价—分类分策—分区引导—实施项目库”的全流程低效用地转型发展实施路径(见图2)。

建立用地效能评价体系,对存量低效用地进行评估。选取更新转型试点,形成产业准入正负面清单。将园区转型纳入分区规划指引和五年计划。

依托地区规划师制度,简化存量产业用地更新机制,打通政府、土地权属方、创新企业三方信息壁垒,使低效用地通过自主转型升级,转变为创新服务核心。

图1 规划技术路线

图2 低效用地摸查与转型路径

2.3 交通直连,打造以人为本的智慧城市

共享直通湾区的交通枢纽。依托鱼珠高铁枢纽和7.17.21.28.29.37号6条高快速轨道及新增7条有轨电车线路,形成“1+6+7”轨道交通枢纽布局,通过高覆盖慢行网络串联轨道站点、组团核心、公园绿地及大型公服设施等人流聚集节点,快速融入湾区枢纽网络。

打造客货分离的道路网络。落实开放大道快速路线位,加快推进机场第二高速建设及广汕公路快速化改造,在规划区内形成“四横四纵”的高快速网结构。新增创新大道—广深高速和东轴线—广惠高速两个高速公路出入口,规划30条对外联系通道,搭建高效对外通道网络;落实“窄马路、密路网”的路网规划理念,结合用地布局,加密内部路网,基本实现科学城与湾区主要城市节点及市域主要交通枢纽之间1h互达。规划“四横两纵”区域型货运通道,建设高速道路辅路作为地区货运衔接通道,与园区地下物流通道结合,实现园区内部客货分离。

建设车路协同的智慧城市。依托黄埔区“1+7”智慧交通总体框架,构建科学城4C智慧交通完整体系;优先建设智慧道路基础设施,合理布设智慧设施;依托智慧交通基础设施,助力自动驾驶应用,打造未来核心区自动驾驶示范区;打造全局动态的交通管制系统,建立智慧货运、智慧公交、智慧停车等智慧交通管理体系。

2.4 创新服务,营建融入城市的创享聚落

借助手机信令大数据,精准识别产业及居住人群的空间分布,按15min生活及服务圈,根据企业生产、居住的分布特征以及生态空间的要求,划分创新生产、共享生活、乐游生态三类15min创享单元,规划参照广州市公服配置标准,配置片区级、创享单元级、社区级三级生活便捷服务设施体系,其中结合轨道站点打造片区级创享聚落。

通过对未来人群及企业需求的分析,对标张江等国内外先进科学城公服配置内容。规划在公服配置中增加产业服务,如原始创新设施、创新培育设施、成果转化设施、产业工人提升设施等,以及创新活动所需要的服务设施,定制化提供满足创新需求的共享实验室、共享研发中心等产业服务设施。

2.5 复育生境,筑造绿色多元的都市生境

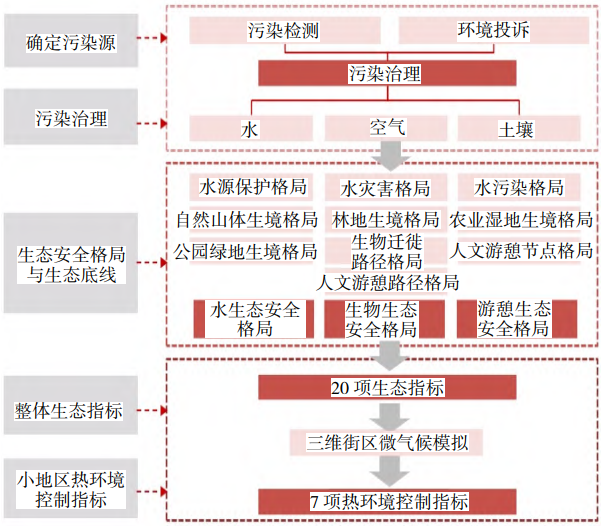

建立“污染治理—生态格局—底线识别—指标管控“的生态安全治理体系(见图3)。

通过大气污染源监测、实时空气质量检测、动态模拟,找出重点排污企业,提出分阶段关停的建议;通过“截污+净化”,提出黑臭水体整治系统方案,内外结合控污治污。

图3 生态安全治理技术路线

依托景观生态学的研究,有针对性地识别、联系和保护关键生态要素及重要空间节点,形成水、生物、游憩三大生态安全格局,细化落实空间规划“三线”管控,形成上下贯通的详规层次“生态底线”。

构建操作性强、指导规划和实施全过程的20项生态指标,对蓝绿空间总量、生态廊道形成全面管控,以实现四大生态目标。

通过三维街区微气候模拟,结合不同街区布局模式下的局部温度变化研究,提出7项热环境控制指标,规划两级通风廊道,优化小地区空气质量。规划两条森林公园连绵带环抱城市,打造触摸自然的理想之所;改变围山筑城的建设模式,将山体打造为集聚人气、乐活交往的活力场所;塑造生态友好、形态多样的12km活力水岸,体验原始生态、享受自然魅力。

三、结语

通过对广州科学城产业、空间、交通、配套及生态五个维度的定量分析,针对性地提出“产业升级,培育生机盎然的智造雨林”“对应提升策略,机制引领,铺设存量科技园区自主转型路径”“交通直连,打造以人为本的智慧城市”“创新服务,营建融入城市的创享聚落”“复育生境,筑造绿色多元的都市生境”五大提升策略,并落实到近期实施项目中,为我国各类产业园区的升级改造提供参考。(作者:张卫平)