产城融合理念在诸城十里片区产业园规划策略

本研究结合诸城十里片区控制性详细规划编制,在分析传统工业园区发展路径及模式的基础上,认为产业园的产业模式应由劳动密集型向知识密集型转变;产业类型应由传统制造业向高端制造业及高新技术产业转变;园区发展应由外部驱动向创新驱动转变;园区内部功能应逐渐综合化、复合化,将管理办公、商务休闲、生活娱乐等多种功能集于一体,逐步走向产城融合。产业园区控制性详细规划应与此相适应,通过城市规划的技术手段将此落实下来,具体包括混合用地、建筑功能复合、完善配套、以单元形式划分工业地块大小等。

一、规划编制的背景

十里片区位于诸城市中心城东部,北外环路以北,潍河与东外环之间,片区整体用地平坦,南北长2.6 km,东西宽1.5 km,基本呈长方形。城市主干道三横三纵已经形成,区内十里堡村也已拆迁安置完毕,靠近中间横路两侧和东部的为传统纺织工业桑莎集团,南侧为新型电子科技标准厂房区和诸城北部医疗产业园。按照原来的城市发展设想应为居住用地开发,但考虑到城市的吸纳能力,大规模的商品房开发恐难以持续。政府经过充分调研论证,认为高档的工业产地不失为承接青岛和潍坊产业转移的有效手段,且目前的凯瑞电子和中寰重工已经是比较成功的招商项目。于是计划将此片区定位为高档工业项目开发的先行区,规划总用地410 hm2.其中工业用地约为231 hm2.占比达到56%。其余均为产业用地配套的居住、公共设施和道路等。

二、规划目标定位

基于对城市功能布局和未来长期发展的需要,将十里片区定位为以高端制造业为主,集中发展高附加值、高贡献率的一类工业企业,建设一处高起点、高标准、现代化的高端产业园中心,实现产城融合的示范区。同时,通过优化用地布局,强化区内道路交通系统,加强绿化建设,构建绿色空间网络,合理控制工业用地开发强度,配套发展住宅及商贸服务业,建成发展活力充足、创新能力较强、产业素质较高、服务功能齐全、生态环境优美、社会文明和谐的城市产业园区。

三、现状分析

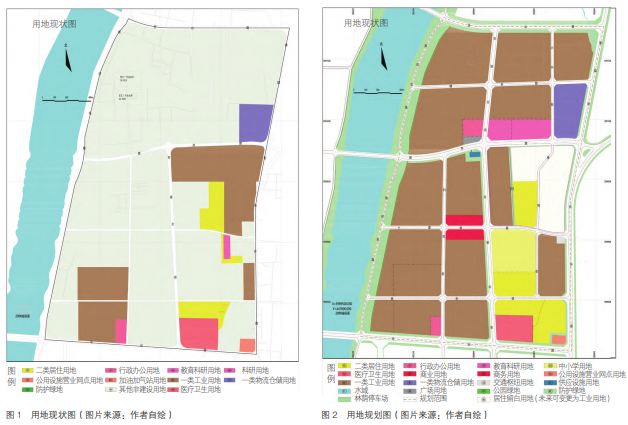

规范区域分别被四条城市道路围合,总用地面积约为411 hm2.区内地势平坦,海拔高程 50~60 m。现状用地较为分散,主要是工业、居住和商业设施用地,其中西北部有桑莎集团、裘皮产业园,西南部有凯瑞电子,东南部有医疗保健园,建设用地约 115.63 hm2(见表 1、图 1)。

四、规划策略

1、坚持存量更新,促进产城融合

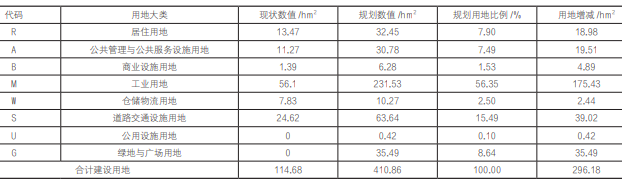

基地原有产业功能主要以针织面料产业、快递物流、电子产业、高新制造、生态环境产业为主,难以满足城市发展的需求。在新时代背景下应进行战略升级,打造产城融合新格局。其中,“产”主要指数字经济产业、电子商务产业、绿色生态产业和物流采购产业;“城”主要指生活居住及配套服务和休闲娱乐中心。这里的融合不仅指用地、交通、生态等的延续,还包括产业园与旧城在历史文化、建设风貌上的协调统一,也指产业园内部按照现代城市功能进行开放包容、和谐共生、生态环保等新理念的建设(见图 2)。

以产促城——加强城市与产业园的功能互补,以产业的经济兴旺促进城市功能的更新。针对智慧产业下的数字经济、电子科技、智能设备等产业的特征及产业配套需求,重点打造产业核心项目载体,包括智慧产业及产业配套两大类功能。

以城带产——针对产业外延需求及就业人口需求特征,重点打造城市配套功能项目,包括生活居住、商业休闲和其他配套设施三大功能。

2、创新开发建设模式,实现地块共享

产业园区采用综合运作的开发模式,即产业园区开发模式、主体企业引导模式和产业地产商模式混合运用的开发模式。政府成立管委会,提供土地、税收等政策;地产商投资开发建设工业厂房及工业配套服务;龙头企业入驻,发挥产业号召力,多方合力推进产业园区开发和经营。实现产业园区内单一地块“多企业化”、企业园区“去围墙化”、公共服务设施“共享化”。

单一地块“多企业化”:这里的地块不是按照所有企业均应临路的方式划分,而是按照开发单元划分地块,在单元内部再深化交通组织和共享配套等内容,每个地块(单元)可以入驻多家企业,多家企业共享该地块(单元)内的配套资源。

企业园区“去围墙化”:企业由封闭的“围墙式”转变为“开放式”,每家企业不必都有独立的封闭园区。公共服务设施“共享化”:多个企业共享该区域的设施;通过智慧园区平台建设,将各种园区资源和功能平台整合起来,充分发挥并放大各种资源和平台的价值,打造有生命力的产业园区。

3、践行功能融合理念,促进土地混合使用

第二次世界大战以后,许多城市的建设受到《雅典宪章》功能主义的影响,刻意对城市功能进行分割。《马丘比丘宪章》重新提出对土地进行混合有效的使用与密集的开发。我国几轮城市总体规划也沿用了功能分区理念,用地规划图上工业用地和居住用地相对集中,基本上打破了现状各类用地交叉混合的状况。经过近 30 年的规划实践,其弊端也非常明显,对城市活力和城市交通影响较大,尤其是小城市本身人口聚集能力弱,中心并不突出,刻意进行的功能分区,更加降低了城市活力。因此,土地混合使用是园区规划必须重点考虑的内容,通过编制控制性详细规划,利用规划引导作用鼓励并指导土地混合开发,促进产业园空间由“功能分区”向“功能融合”转变,从而实现土地与空间集约利用。

合理的、适度的土地混合利用,能在一定程度上解决产业园区土地弹性开发问题,提供多样的开发模式,有利于综合安排产业、科技研发、商业服务和居住等用地,形成产业发展区、生活居住区、商业服务区等多组团布局,空间结构紧凑,功能高度混合的空间形态,减少钟摆式交通引发的能耗和污染,更能有效地使用交通设施。十里片区规划为五个功能区:①数字经济、智能设备区;②软件开发、物流贸易区;③老年休闲、体育健身区;④精准电子、虚拟技术区;⑤生活配套、创意文化区。各分区功能相对独立,但又紧密联系,布局完整,交通便捷,既利于工业企业的内部管理,又加强了彼此的相互协作,集聚效应显著。

4、建筑功能复合利用,增加园区活力

建筑的功能复合利用在城市中心区比较普遍,我国由于受控制性详细规划用地性质单一性的控制,往往限制建筑的多种使用功能,即使在混合用地中也是两种用地混合,反映到建筑功能上也是两种复合。其实在日本、韩国等发达的国家,建筑功能复合利用已非常普遍。例如,五层建筑就可以按照一层商业、二层宠物医院、三层素质培训、四层酒吧和五层歌厅的方式布局,每种功能都有独立的垂直交通,互不干扰。这样的建筑形态,能充分利用区位优势,增加街区活力,并在市场经济引导下,为业主提供较大的选址空间。在十里片区规划中充分尊重周围自然环境,生活性服务中心和生产性服务中心采用混合用地开发方式,并在实践中为建筑功能的复合利用预留空间。在基地东南部开发建设生活服务中心,建设园区配套的居住、教育、医疗等公服设施。在园区引进商业娱乐、餐饮休闲、文化展示、创新工作室等活力业态,塑造公共创新交流中心,使其成为园区的有机组成部分。

5、完善配套设施,满足产城融合需要

现状区域靠近城市建成区,给水排水、电力电信、热力燃气等重大设施均由城市总体规划落实,包括向南接入城市的自来水,向北接入城市污水处理厂;新建 110 kV变电站;利用城市的供热和供暖系统保障区域内工业、企业和居民的负荷容量;等等。作为产城融合区的城市局部区域,以工业用地为主(占总用地面积的 56%),其生产性服务配套设施均被嵌套在大地块工业园内。用地规划图上明确服务设施的用地,一般是大型区域性配套设施。为片区约 1 万居民所配套的居住区配套设施,均应在小区内部按照国家居住区规划设计标准配置(见表 1)。

表 1 现状用地统计表

6、合理划分工业区地块,增强规划的可操作性

传统控制性规划在划分工业用地地块时,按照工业项目划分地块,一般按照单个工业项目的大小,至少一条边临路的原则进行路网规划和地块划分,避免土地沿路出让后出现道路围合中心区域无法出让的窘境,浪费土地资源。本次规划中的地块划分,参照区域南侧凯瑞电子的地块划分经验,采用园中园的方式,控规路网和控规地块,不再按照项目进行划分。无论是土地出让方式,还是标准厂房模式,均在后期建设时,根据工业项目的工艺等要求和运输需求,深化园中园的规划设计,增强后期地块开发的灵活性(见图 3)。

图3 诸城市十里片区控制性规划总平面示意图

五、结语

传统的功能分区当然有利于城市管理,塑造城市形象,营造良好的营商环境。但是将功能分区绝对化,也会造成职住分离,增加通勤交通耗时,降低城市活力,不利于城市可持续繁荣发展。土地混合利用程度低,开发功能单一,居住—服务—就业功能剥离,城市结构不完善,形成以居住和产业单一功能规模化聚集的空间形态,产业园区作为城市经济发展的重要组成部分,在进行规划设计的过程中,要保证其前瞻性与可延展性。中国城市已经进入后工业化时代,城市化进程也逐渐放缓,我国经济发展进入“新常态”,即经济增长速度从高速转为中高速,产业结构不断优化升级,从要素驱动、投资驱动转向创新驱动,对产业园区来说,空间的无序扩张逐渐被内涵式高质量发展所替代,而产城融合复合化开发,能够减少交通出行,优化用地布局,是城市高质量发展的重要表现。都市产业园作为城市周边的节点,将在未来城市的发展中发挥重要的作用。从先进国家和地区的城市发展经验来看,城市扩张不是简单的旧城复制,存在扩张反馈、再更新、再反馈的曲折过程,在这个过程中仅仅依靠政府和规划师的努力是完全不够的,规划实施过程中市场主体的参与和科学的反馈才能保证都市产业园可持续发展。(作者:郭正欣、田华、韩坤、 郑广慧)