新疆纺织产业园区规划如何协调产业和城镇化建设发展问题

工业园区是我国各地区优势转化的有效装置,是发展经济的理想模式。我国中西部地区拥有资源和劳动力等生产要素、区位等优势,能否基于这些优势并提供良好的产业发展环境,是这些后发区域实现资源优势向产业优势转换的关键。工业园区是政府迅速有效改善软硬件环境,吸引投资的有效抓手。

在工业园区的建设过程中,如果忽略了“人”的重要连接作用,就会导致“产”和“城”不能融合发展,有“产”无“城”,见“工厂”不见“人”的现象发生。这类园区存在的问题是:生产空间与生活空间相分离,公共服务供给不足,尤其是以农业转移人口为主要员工来源的园区,无法为其提供基本的公共服务和福利,导致农业转移人口呈现“半城镇化”状态。

“人”是“产”、“城”之间有效互动和融合上升的关键连接点。“人”既是产业发展重要的要素资源又对城市功能存在必然需求。一方面,产业发展形成更多的人的集聚,对城市功能提出更多需求,促进城市功能完善;另一方面,完善的城市功能会吸引更多的人,为产业发展提供立体化人才,促进产业进一步发展。

苏州工业园区的成功实践树立了工业园区的新模式,其根据不同阶段塑造不同功能的发展理念值得借鉴。苏州工业园区从单一的“生产”功能,逐步向“生产、服务、消费”多功能转换。苏州工业园区的发展经历了初创期、发展期、跨远期和成熟期的发展过程,在不同发展阶段,工业园区产城融合的功能需求各不相同。4个时期分别对应生产功能扩展、服务功能集中、服务功能串联以及主体功能渗透。

促进就业、发展产业是新疆设立纺织产业园区的初衷,在发展过程中部分园区面临产城融合方面的问题。“生产”是最基本的功能,往往备受重视。而在园区的实际建设过程中,对生活服务、消费功能重视不足。位于园区的人想消费却没服务,或者园区有服务却没人来消费,使已出具规模的园区陷入尴尬境地,进一步发展受到不利影响。因此,需要根据新疆纺织产业园的特点,采取切实有效的措施实现产城融合。

2 新疆纺织产业园区的特点及问题

2.1 特点

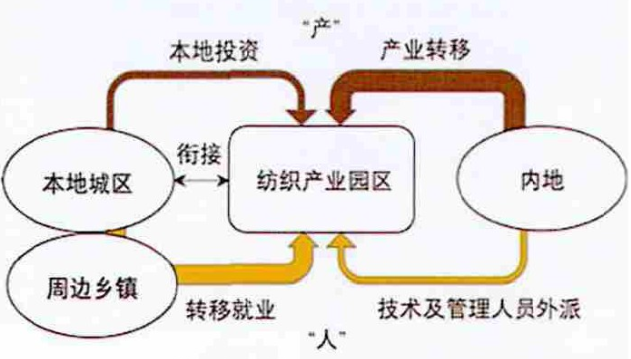

在国家大力发展纺织服装产业带动就业政策引导下,新疆建设了许多以纺织为主导产业的工业园区。这些园区的用工主要来自周边乡镇,产业主要由内地转移而来。这些纺织产业园普遍面积较大,少则几平方公里,多则数十平方公里,为了满足用地需求,大多选址在远郊,无法就近依托主城区的生活保障条件。

图1 新疆典型纺织产业园区现状产业和用工构成示意图

2.2 产城融合方面存在的问题

位于远郊的纺织工业园区建设过程中存在以下主要问题,这些问题相互影响,制约了园区向产城融合方向发展。

2.2.1 厂区规划问题

厂区规划不尽合理。新疆的纺织产业园区员工大多为农村人口,而且远郊工业园区距离主城区较远,不能依托现有城区生活配套设施,园区需要自己解决员工的住宿问题。当园区配套的居住设施不足或是出于产业投资者自身愿望,往往在厂区内建设大规模员工宿舍。这使得这部分人的生活圈基本限定在厂区范围内。一方面,员工潜在的生活消费需求被约束或是不能便捷的满足;另一方面,园区自建的商业设施不能获得充足客源,人气不足。

2.2.2 公共交通问题

园区公共交通保障能力弱。由于众多规模较大的企业都在厂区建设了宿舍,居住点在园区范围内变得十分分散。园区内的公共交通很难照顾到每个区域。居住在厂区内的员工一般没有自己的交通工具,大多依靠公共交通,公共交通路线和运力不足,会使员工出行不便。而且,对于有实力的企业需要配套班车来解决员工上下班通勤问题,增加了企业运行管理成本。

2.2.3 生活配套问题

生活配套设施不足。既然把工业园区当做一个特殊的“城”来建设,就必须把必要的“城”的元素充分融入到开发建设过程中,而这在园区开发中普遍重视不足。围绕人们工作时间之外的需求,园区需要配套必要的设施。餐饮、商超、银行、学校、医院等设施要伴随园区产业的发展而开发建设。而且这些设施的布局要能覆盖园区大部分人口。

3 以人为本的纺织产业园区规划

总体而言,纺织产业仍然是劳动密集型产业,尽管产业的技术装备水平较过去有了大幅提升,但服装等行业用工仍然较多。园区需要从规划阶段就充分考虑人的问题,使园区发展依靠人、服务人。

3.1 从用工角度看产业规划

既然生产是园区的基本功能,那么选择怎样的产业是园区的根本。众所周知,产业选择需要考虑的因素很多,其中人力资源情况不容忽视。首先是人力资源数量,其次是劳动力的素质。如果没有充足的、具备职业技能水平的产业工人、技术和管理人才队伍,产业发展将是空谈。

新疆幅员辽阔,地广人稀,以南疆四地州为例,主要城市之间距离约500公里以上。因此纺织园区产业规划时要充分考虑园区所能吸纳的劳动力。对于服装等用工较多的行业,有多少人可以利用是产业规模的第一因素。新疆特别是南疆地区农村富余劳动力与内地比有其特殊性,受教育程度偏低,对于产业工人应具有的素质认识不足,在加上语言的因素,劳动技能短期内较难达到应有的水平。因此在选择产业以及具体产品品类、装备水平时,既要看到新疆人力资源量的优势,同时也要看到技能水平问题。园区产业需要提高自动化水平。尽管自动化会减少就业岗位,看似违背了新疆扩大就业的初衷,但通过扩大采用自动化装备产业规模来带动更多的就业岗位,才是高质量就业的有效措施。

3.2 从需求角度看产城融合

如何能吸引人、留住人是园区的核心能力。园区发展不能仅仅解决8小时工作的问题,如何满足人们工作之余时间内的需求至关重要。尤其是距离城区较远的远郊工业园区,不能有效依托现有城区的生活服务设施,自身更应注重产业之外的体系建设,满足员工生活需求。

不同于互联网产业、石化等产业园区,纺织产业园区不仅用工多,而且薪资水平相对较低,特别是新疆纺织产业园区,大部分工人是农村富余劳动力转化而来,短期内没有意愿和能力购买商品房。因此,提供住宿条件是必要的需求。园区需要合理规划保障性住房布局,并根据产业发展需求及时建设竣工。

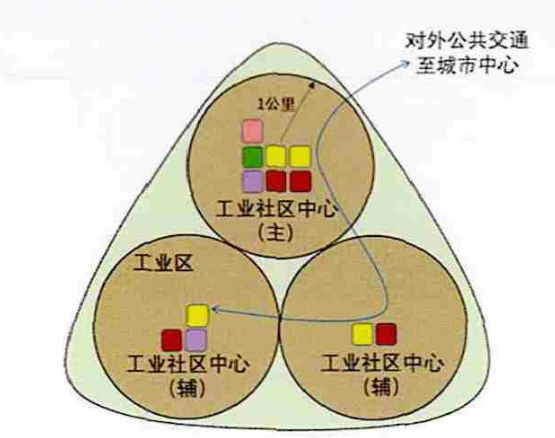

不同于对安全防护有特殊要求的化工等产业园区,纺织产业园区可以与居住区更加“亲近”,特别是服装产业,不仅仅是可以靠近生活区,更是应该靠近生活区,缩减大量员工通勤需求产生的交通问题。15分钟步行生活圈是较为理想的模式。1公里范围内,员工可以实现工作以及大部分生活配套服务。园区规划布局建议考虑以下主要措施。

3.2.1 控制厂区内宿舍的规模

国家在工业用地使用方面有明确要求,办公和生活服务设施用地应控制在厂区用地面积的7%之内。园区企业区内不应建设大量员工宿舍,配套建设必要的倒班宿舍即可,员工居住需求集中在园区配套的保障性住房或是商品房小区解决。

3.2.2 完善商业服务设施功能

在生活服务设施中,商业是不可缺少的环节。园区发展不能重“产”轻“城”,在“城”的建设过程中不能重“住”轻“商”,协调性是产城融合建设的关键。保障性住房以及普通商品房小区在园区建设中一般能够解决,但配套商业设施发展滞后,需要同步规划建设。

3.2.3 合理规划工业社区中心

工业社区中心提供生产之外的生活服务功能。激活工业社区中心是园区实现产城融合的突破口。为了实现资源集中布置并考虑到辐射广度,地处远郊的大型纺织产业园需要设置若干工业社区中心。园区内的工业社区中心等级不同,有主有辅。处于主导地位的社区中心规模大、功能全,是园区生活服务设施的核心。其他的辅助地位的社区中心具备基本的生活服务功能即可。这些社区中心通过公共交通线路串联在一起,提供便捷的公共交通服务,保障员工园区内和园区外的交通需求。

图2 远郊大型纺织产业园区工业社区中心结构示意图

4 结语

新疆纺织产业园区在带动就业、促进地方经济发展等方面发挥了重要作用。园区在规划和建设过程中需要贯彻以人为本的理念。在规划阶段,园区产业体系和规模要基于当地劳动力资源合理规划,功能设置和布局要充分满足员工需求。在建设阶段,园区生活配套设施发展要与产业发展相协调。只有这样,新疆纺织产业园区才能实现产业发展、人气集聚,保持持久的发展动力和活力。(作者:陈刚)