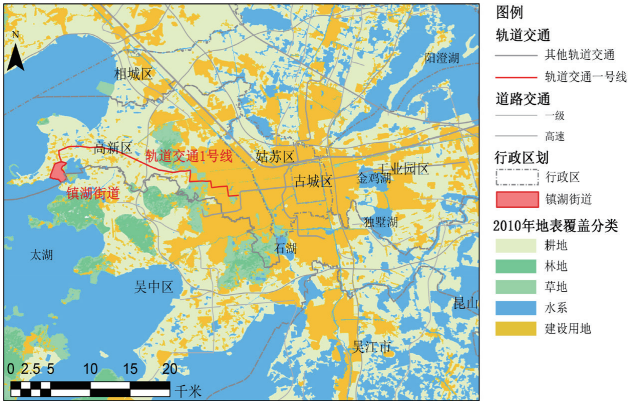

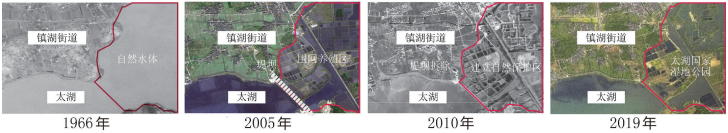

镇湖街道地处江苏省苏州市的城乡边缘过渡地带(图1),拥有苏州城郊村镇的典型特征:历史悠久,自然环境优越;位于湖滨交错带,生态脆弱性高;乡村的景观文化受城市扩张影响较明显。然而近30年工业发展、水产养殖、农业化肥使用,导致该地区生态脆弱性较高。从1966年和2005年的卫星图对比可以看出,太湖的部分水域曾被围坝进行农业和水产养殖。2007年开始退耕还湖,至2019年该地区生态环境已得到一定程度的修复和改善(图2)。当前镇湖街道正处于产业转型阶段,从1986年到2000年工业曾是该地区的支柱产业,截至2018年末,工业从业人口占总就业人口的60.8%。2000年镇湖街道开始建设刺绣基地,发展文创产业和旅游业,第三产业的产值逐年增加。镇湖街道老年人口比重较高,且增速较快。

图1 镇湖街道区域位置及周边环境

本案例聚焦镇湖街道西京村康居示范村,该村2000年后处于从一产、二产向第三产业转型发展的阶段。作为乡村振兴的代表案例,西京村集中反映了面临人口老龄化和生态敏感性较高的城郊村庄在产业结构调整过程中所面临的典型问题。

图2 镇湖街道及周边的自然环境变化

1、西京村现状分析

西京村位于苏州市镇湖街道西侧,南临太湖,由5个自然村组成,总人口1 920人。全村总面积约1.8 km2。该村具有发展康养产业的四大优势:交通便利,有轨电车1号线经过西京村北侧;位于城乡交接带,便于服务城市老人;自然禀赋优越,具有苏州乡村独特的自然景观和人文景观;前期工业化发展为发展康养产业提供了必要的初始资金积累。然而,该村也面临着生态脆弱性高,自然景观和人文景观破损严重等重大挑战。

该村正在积极参与苏州康居村规划建设,改善基础设施,修复乡村自然生态系统和人文生态环境,打造乡村品牌,推动产业、人才、文化、生态和组织的全面振兴。然而,康居村规划策略并没有立足于城乡融合,而是仍在城乡二元化的基础上,将乡村作为一个独立的生态系统来进行规划设计,同时沿用传统的乡村控制性详细规划导则:规划用地性质、开发强度、风貌控制和产业发展定位等。这种规划设计思路尽管考虑了乡村的自然生态环境和人文生态环境,但始终将空间规划作为乡村规划的重点,无法有效统筹乡村资源禀赋,也难以促进乡村空间规划与产业发展阶段的耦合。

2、生态引导的康养村规划设计研究

为了修复西京村自然生态环境和人文景观,恢复乡土景观特色,充分利用该地区位于城乡交接带的区位优势,康养村规划建议参考以下步骤实施。

2.1 修复乡村生态系统

修复乡村的自然生态系统和人文生态环境是产业发展的前提,也是促进城乡资源双向流动的前置条件。如果乡村缺乏独具特色的田园风光,无法吸引城市居民的参与体验,也就无法向城市居民输出乡土文化,更难以吸引到城市资本来助推乡村的产业转型发展。因此修复当地的生态系统是康养村规划设计的核心。

传统的城乡规划往往依托于上位规划对红蓝线和用地指标的控制来保护地方生态,例如绿地率、建筑面积和容积率等。这种基于底线管控思路的生态规划设计在实际项目中难以与当地的自然生态系统和人文生态环境相融。生态规划的边界往往和行政边界一致,但乡村的行政管辖边界与生态系统并无实际关联。

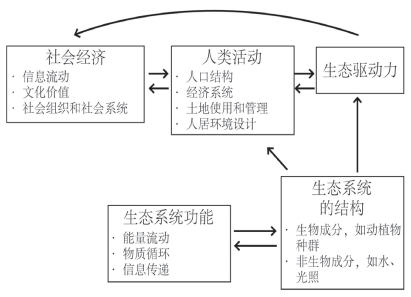

以修复乡村生态环境为目标的生态规划应以小流域的边界为规划边界,判断不同区域的生态敏感性和开发强度。此外,为了促进生态规划、产业规划、空间规划相融合,传统以建成环境规划为主导的乡村规划应向多学科协作的国土空间规划转型,各学科应共同规划拟定乡村振兴不同发展阶段的愿景目标。相关生态指标不仅应体现为一个数据和生态保护边界,生态指标应细化到每个区域,并与该区域不同的产业发展类型、发展阶段、乡村空间形态、人文环境等相匹配(图3)。

图3 行政边界作为规划设计边界和小流域作为规划设计边界的对比

修复乡村自然生态系统对修复人文景观具有重要意义。人和土地的密切关系是老人选择乡村养老的重要原因之一。苏州乡村的人文景观和自然水系、耕地、林地等紧密相关。“(山)—水—(林)—田—村”是苏州乡村的景观特色。这种地缘景观影响着原住民的日常生产生活,也孕育了独具特色的水乡文化。地方文化进一步强化了这种乡土特色景观。因此,修复乡村自然生态系统是传承和发扬乡土文化的基础,也是发展康养产业的基础。

对乡村生态环境的修复要贯穿于乡村规划的全生命周期中(图4)。在产业规划和空间规划,组织建立和社区导入的过程中,保护和修复乡村的生态环境始终是规划设计决策的重点。

图4 贯穿全周期乡村振兴的生态修复示意

2.2 康养产业规划和空间规划

乡村康养产业与城市养老模式截然不同,乡村康养产业应为城市老人提供更丰富的选择,如:城乡两地交流共住,城市老人往返于城乡两地居住;乡村旅居,城市老人来乡村短期居住;定居,城市老人选择乡村定居安老。康养村规划需要考虑不同居住模式对住宅和服务设施的需求。

西京村空间规划应与当前康养产业发展阶段相耦合。康养产业发展主要分为三个阶段:第一阶段为市场营销和生态修复阶段,该阶段的主要目标为恢复该地区的自然生态环境和人文生态环境,同时开展针对城市老年人的宣传工作。第二阶段为产品体验和公共空间规划设计阶段。

该阶段的主要目标是完成公共空间部分的规划设计,为城市老人的短暂旅居提供医疗、文化体验、疗养等服务。第三阶段为城乡居民共建和土地开发建设阶段,该阶段的主要目标是完成乡村老年移民的安置工作和辅助社区导入。该规划方法可以控制乡村土地开发强度,节约开发成本,降低政府的投资风险。

此外,西京村的康养村规划设计应充分利用其区位优势,增加城乡联动,提高城市老人的乡村养老意愿。另外,为保证乡村老年移民和乡村原住民对乡村空间规划的认同感,有意愿去乡村养老的城市居民和乡村原住民应共同参与到乡村的愿景规划阶段。在规划师的引导下,共同对乡村的空间的舒适度、宜居性、基础设施配置、人文景观等方面提出愿景和要求,形成“合意”(consensus)。再由规划师协调整理,纳入乡村国土空间规划“一张图”中。

2.3 建立相关组织,辅助社区导入

传统的乡村规划是以政府采纳新的空间规划策略作为乡村规划完成的标志,极少有政府或城市规划师考虑通过社区赋权,引导当地居民参与产业规划,并引导当地居民适应甚至催生新的生产生活方式。然而,康养产业引导的乡村振兴是一个过程性规划,离不开城乡居民的参与。城市老人积极参与乡村建设,为乡村传递知识,乡村居民为城市老人提供多元的文化体验,从而实现城乡资源的双向流动才是乡村发展康养产业的核心目标。

因此,康养产业的运营方应与规划设计师保持密切联系,并建立相关组织,促进当地居民的参与和共建,以及促进城市老人积极融入并孕育新的社会生态。