文章总结出医养建筑设计要营造场所精神、传承地域文脉、凸显人文属性、呈现时代风貌。并以烟台中医世家大健康服务产业园为例,研究建筑和场所的内在联系,从场地要素切入设计,并从建筑和环境的融合、空间的开放共享、建筑形体的组织、滨海气候的适应四个方面展开滨海中小型医养建筑设计的探索。

一、项目概况

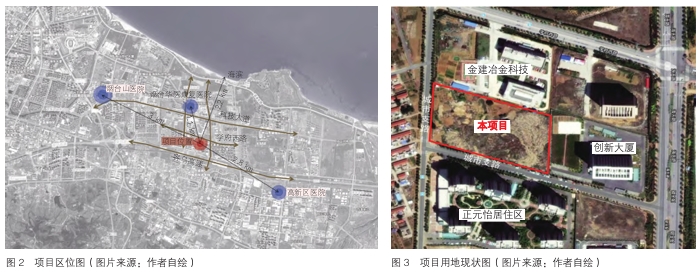

本项目建设用地位于烟台市高新区中心地段(见图2),附近医院主要有烟台山医院(三甲)、高新区医院等,项目距离海边只有2km。项目南侧和西侧现状路均为城市支路,基地南侧隔路为高层居住小区,东邻办公大楼,北邻科技园区,西侧为规划居住小区。场地东西长185m,南北长97m,现状标高东高西低,有近4m高差(见图3)。项目规划总用地为1.8万m2,总建筑面积为5.7万m2,其中地上建筑面积为4.5万m2,地下建筑面积为1.2万m2,容积率为2.5。本项目荣获2022年度青岛市优秀建筑奖一等奖。

二、设计难点

在规划技术层面,本项目具有两个设计难点:第一,项目基地周边环境对于医养建筑而言存在着众多不利因素,用地局促,城市道路紧逼用地,缺少绿化隔离,从而导致道路噪声干扰严重。第二,项目建设单位要求2.5的容积率,如此高的容积率势必出现高层建筑,高层建筑不能像常规医院围绕“医疗街”平铺开来,其体验感将会降低,而复杂性将会提高。如何将建筑功能和环境结合,尽可能提升医养建筑的使用品质,是设计面临的重大挑战。

三、设计策略

项目周边高楼林立,用地紧张,设计营造时“在地性”能带来哪些启发?它的建成又将能对城市和人们的日常生活产生哪些影响?最终,设计师决定设计一处滨海山地中开放共享的医养建筑,它融于城市,馈于人民,是人们体检就医、疗养康复的疗愈之地,也是人们休闲游乐的街角花园。在这样的医疗综合体里面,就医养生不会闻到药水的味道,也不会有医院那种常见的紧张气氛,而是营造轻松的氛围,像度假、购物一样。基于“在地性”的设计策略梳理如下。

3.1 建筑和环境的融合——营造场所精神

凯文·林奇在《城市意象》中指出:“一个可读的城市,它的街区、标志或道路应容易认明,进而形成一个完整的整体。”只有场所特征鲜明,才会让人一眼辨识出,印象深刻,本项目设计之初,就站在城市设计的角度,争取营造一处具有城市记忆的场所。

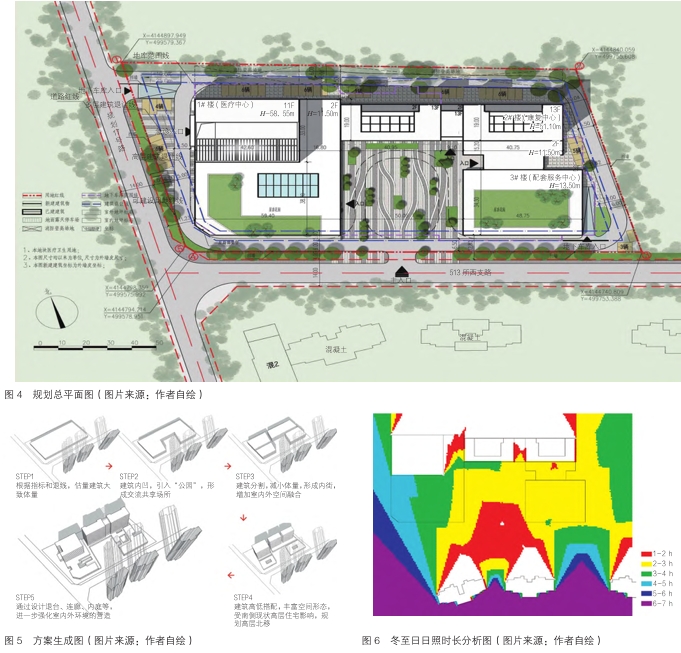

项目总体布局呈倒“U”字形,呈现一种半围合的状态,对于城市是开放、拥抱的姿态。这是分析场地限制后的主动选择,如果项目像邻近项目一样采用封闭式的布局,那么对城市的贡献十分有限,人们对这个新建的医养建筑会避而远之,其场所精神也不会被激活。项目的主要功能区分为三个部分,分别为医疗中心、康复中心和配套服务中心。根据动静分区和使用频率,将配套服务中心和医疗中心布置在外侧,而康复中心布置在相对安静的内部。由此,规划了1栋11层的医疗中心楼,2栋11层的康复中心楼和2层的配套服务中心(见图4)。

医养建筑对于日照环境和园林景观有着较高的敏感度,日照和绿化会直接影响空气质量,也会间接影响使用者的心理。本项目南侧为一排近百米的住宅,与道路之间只有4m的绿化隔离带,外围日照遮挡严重,市政园林景观效果欠佳。为争取更好的日照条件,总体布局采用“南退北立”的方式(见图5),即高层病房楼和康复中心楼布置在北侧,南侧退让出距离,和外围高层住宅留有约93m的距离,从而保证了医养单元的日照时长(见图6)。关于园林景观,设计积极应对场地限制,将医养单元远离道路布局,考虑内部营造景观的方式:一方面,南侧退让出中心小花园,形成由动到静的缓冲空间;另一方面,借鉴新加坡空中绿化的做法,将园林垂直发展,布置立体绿化,比如屋顶绿化、空中露台等。

项目基地现状有一定的高差,医养建筑需要特别考虑患者的无障碍通行,场地并没有采用错台设计,而是利用高差设计地下车库和设备用房,地面在满足排水坡度的同时基本设计一平。机动车可以从项目西侧平进车库,步行人群也可以从南侧无障碍进入中心广场,实现人车分流,能够保障医患的出行安全,并提供安全舒适的就诊体验。结合地势设计地下空间,是滨海山地建筑的常用设计手法,这样不仅能节约土地,减少对自然的破坏,控制建造成本,还能化解场地高差带来的交通流线难题。

3.2 空间的开放共享——凸显人文属性

关于未来医疗建筑,孟建民院士强调“院城融合”,避免周边居民对医疗建筑的排斥,应改变医疗建筑冰冷的气氛,甚至可以像美术馆一样,强调公共性,注重环境的疗愈性。项目基于“在地性”,将建筑、景观统筹考虑,提升医养建筑的使用品质。自然孕育着生命,人们置身自然中,天然地产生良好的疗愈功能。本项目在逼仄的用地内,呈现开放的姿态,不设围墙,南侧退让出共享花园,实现建筑和环境的友好对话,同时创造开放共享的公共空间,为将来建筑的使用创造更多可能性(见图7)。医养建筑由于其特殊的功能属性,经常面临着大量的人群,多样的活动,所以设计开放、弹性的空间,建筑就会得到更好的使用。

(1)入口广场

医养建筑带来的是持续性的较大人流量,入口广场以铺装为主,浅灰和深灰交映的硬质铺砖,素雅而又明丽。入口的铺装造型,采用中国八卦造型,呼应“中医世家”的项目特点。广场上通过带状绿化,将人们引导至其中,植物选用常青的植物搭配四季花卉,即使在萧瑟的冬季依然生机盎然。在树荫下布置木质长椅,并放置一些健身器材和小体量的儿童玩具。入口广场白天承接忙碌的就诊人流,夜间又是周边市民游玩、遛娃、纳凉的好去处,甚至可以作为义诊、接种疫苗、科普医学知识的场所。

(2)屋顶花园和空中花园

无论医生还是患者,长时间地待在封闭的办公室或者医疗室里,其精神难免紧张,特别是患者更容易出现孤独、忧郁的心情,这与疗养的目的是相悖的。设计需要给使用者提供更多的户外空间、更多的绿色空间,增加人们的交流互动,发挥自然的疗愈作用。但是项目用地紧张,周边又缺少可以借景的自然风景,设计增加了尽量多的绿景空间。屋顶花园承载了人们放松疗愈、交流互动、茶歇就餐、儿童活动等功能,既可以是患者进行康复运动的地方,又可以举办小型活动、供市民游赏等。医疗中心楼和康复中心楼每层的空中花园为就诊者提供了茶歇、远眺、晒太阳的空间。

(3)门诊大厅

门诊大厅一般直接面向道路,体现园区形象,更是让患者能够快速便捷实现就诊服务。但是本项目场地受限,门诊大厅直接面向道路,缺少足够的缓冲空间,因而将其面向中心广场,有效地承接来往的人流。门诊大厅外立面以落地玻璃幕墙为主,强调内外视线的通达,进一步强化开放性。门诊大厅两层通高,宽敞大气,屋顶为玻璃采光,由电动百叶格栅控制进光量,夏季可以遮阴,冬季可以日晒。门诊大厅室内以浅黄色为主,温馨的室内效果,抚慰就诊者内心的焦躁。

(4)公共配套

医养建筑相对传统医院更加商业化,在服务管理方面应该更加周到体贴。设计植入了多种康养配套服务设施,为园区和周边居民提供优质服务。医养就诊人群在大堂入口落客,步入门诊大厅,感受内天井的光影,通过内天井的自动扶梯可通达二楼。一楼沿街除了药店,还会有餐厅、咖啡厅等休闲空间,均可对外营业。医养建筑在关注患者生理健康的同时,也要满足其心理方面的需求,经过风雨连廊到达医疗中心楼和康复中心楼,每层都设置一处共享空中庭院,为行动不便的患者或探病的亲友提供交流、休憩的场所。康复中心楼每一个房间都有可以观景和沐浴阳光的阳台。

(5)医养单元

医疗中心楼和康复中心楼分别选用8.4m和8m柱跨,医疗中心楼层高为4.5m,康复中心楼层高为3.6m,为患者争取了舒适的医养空间,同时方便结构施工,控制成本。医疗中心楼的房间以三人间为主,带独立卫生间(见图8)。医疗中心楼以一居室的模式设计,包括卧室、会客厅、卫浴室、微型厨房,并附带开敞阳台。

3.3 建筑形体的组织——传承地域文脉

崔恺院士一贯强调本土营造,指出设计要从本土人文、自然、历史、当代等众多要素中寻找思路,用当代的设计语汇将其表达出来,从而形成具有本土特色的建筑作品。

烟台是中国北方著名的滨海山地城市,也是一座文化包容性很强的城市,传统文化和现代文化多彩交融。项目整体呈现现代建筑风貌,与周边建筑协调统一。总体布局依然脱壳于传统的院落布局,坐北朝南,北侧为正房,两侧为厢房,中间为庭院。项目借用传统建筑庭院和街巷的意象,设计了人性化的小尺度空间。在裙楼内部设置天井,寓意“四水归堂”,调节室内光线,感受室外的阴晴圆缺。三座高层建筑取意“福禄寿”,为医养建筑项目增加文化象征意味。设计汲取滨海山地建筑的设计智慧,采用退台的形式,高层北退,南侧裙房退台,设置半地下车库,创造了人们活动的平台空间。建筑外观以白色和浅灰色材质为主,取自海滨白色灯塔的颜色,明朗的外观气质与碧海蓝天呼应,与滨海城市整体形象相符(见图9)。硬朗的建筑线条取意蜿蜒的海岸线,横竖线条相错,寓意与岸线相平、与浪花相和。

建筑整体为体块化处理,但又不缺乏建筑细部的设计,丰富的建筑细节弱化了建筑体量,增加了建筑的亲切感、认同感。竖向疏密有致的遮阳板韵律感十足,高层建筑上的三个灰色体块,犹如海边的景框。玻璃、石材、金属构件的组合使用,强化了建筑的虚实变化。阳台和露台的设置,增加了建筑的通透性,整个建筑看上去轻盈明快(见图10)。此外,建筑装修和景观绿化是更加近人尺度的两个方面,通过装修材料、小品构件、灯饰图案等来传递温馨的新中式气息。

3.4 滨海气候的适应——呈现时代风貌

烟台位于山东胶东半岛,属于暖温带季风气候,冬无严寒、夏无酷暑,四季分明、各有特色。在地建筑应该因势利导,利用有利的气候特征,调节不利因素,以营造舒适、安全、健康的室内外环境。低碳环保是可持续发展的时代要求,也是在地建筑的要求。现代建筑过于依赖机械设备解决声光电热等问题,这样势必造成能源的巨大浪费。采光、通风、御寒是本项目重点考虑的气候因素,医养建筑会不可回避地使用空调系统、电力系统,通过有效设计可以减少能源损耗。

绿色建筑设计的理念将减少医养建筑全生命周期对环境的不利影响,节约自然资源。项目按照绿色建筑二星级标准进行设计,总体布局争取了良好的采光条件和气流组织,冬季北侧高层建筑可遮挡西北风,夏季东南向的气流可以进入园区,穿过架空廊架和空中平台,这些都会营造舒适低能耗的效果。建筑南侧开窗面积较大,以获得更多的日照,北侧则设计小窗,以抵御冬季的寒流。通过设计屋顶花园、空中花园提高绿化率,涵养水分,提高屋顶的隔热效果。设计结合烟台海洋性气候特征,保证室内外空间互相流动、转化,伴随绿植的渗透,建筑与自然相映成趣,成为被自然包裹的诗性。康复中心楼全部的疗养房间均为南向房间,争取自然采光通风,而遮阳板可减少太阳辐射,降低空调耗能。同时项目采用海绵城市设计,建立雨水收集系统,进行植物灌溉等。设备选用智能化、自动化控制的电器,减少无效能耗。

四、结语

随着我国老龄化日益严重,各类医养建筑会伴随着健康产业兴盛而大量建设,在进行建筑设计时,要关心人与生命、人与建筑、人与自然的关系。“在地性”是对场所中各类元素的积极回应,本文以烟台中医世家大健康服务产业园的为例,探索了滨海中小型医养建筑的“在地性”对场所的回应。从总体布局来看,是对周边场地、城市环境的回应;从共享空间来看,是对人文属性的回应;从建筑形体和细部来看,是对地域文脉的回应;从建筑节能来看,是对气候、资源的回应等。(作者:王书瑞)