传染病医院是诊断与收治患有国家传染病法规定传染病病种病人的专科医院,是应对传染性公共卫生事件的重要场所,也是救治患者、有效切断传染源的重要基础保障设施。本文以江苏省某传染病医院为例,介绍其“平急两用”的设计策略,总结其功能分区、工艺布局、工艺流线以及机电系统设计要点。同时,基于该项目实践,思考并提出该领域需重点关注的问题,展望未来发展的一些动向。

一、工程概况

本项目作为江苏省医疗、科研、教学基地,定位于集医、教、研、防、管、康“六位一体”的国家级区域传染病医疗中心,承担着区域内疑难危重症传染病的诊断和治疗,发挥医疗救治、综合研判、信息支撑及协同支护作用。项目总建筑面积约4.06万m2,涵盖了门诊医技楼、暴发烈性疾病科楼(以下简称“暴烈楼”)、医学隔离中心以及相应的配套服务设施。其中,暴烈楼是定位于平、急两用的病房楼,建筑面积为18652.57m2,地下一层、地上五层,属于多层建筑,耐火等级为一级,结构形式为框架结构。

二、功能分区与工艺流线

2.1功能分区与院区流线

本项目为传染病医疗中心,平时作为肺结核、肝炎等呼吸道传染病和接触性传染病防治医院,疫情时可快速转换为应对暴发性烈性传染病治疗机构。因此,在设计时,院区进行合理的功能分区,分别设置门诊医技楼、暴烈楼、医学隔离中心。三幢楼之间既能有效联系,又能相对独立;既能满足传染病医院院感的要求,又能符合各类传染病的收治需要。

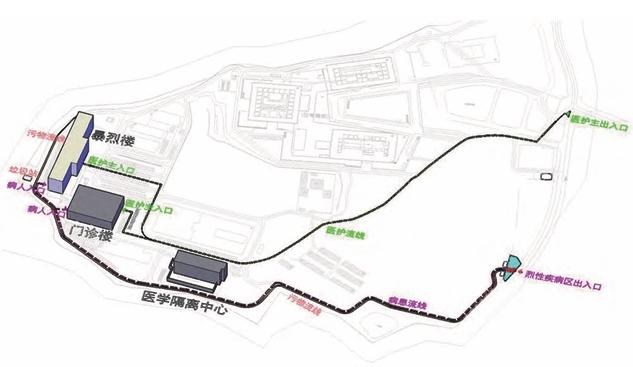

院区内医患流线、洁污流线做到完全独立分开。同时,院区的清洁区出入口与污染物出入口分别设置,其中清洁区出入口为医务人员、工作人员出入口,污染区出入口为救护车出入口、污物/尸体/废弃物出口,见图1。

图1 院区流线示意

同时,院区内通过采取围墙、栏杆、围挡等设施对各功能区域进行全封闭管理,所有出入的人员及车辆进行登记和检查,避免院内病人与基地周边人群、设施之间接触,从而有效避免产生交叉感染。

2.2平面布局与工艺流线

以暴烈楼为例,项目按现行国家标准《传染病医院建筑设计规范》GB50849及医疗流程相关的工艺要求设计了负压隔离病区,并按“三区两通道”方式进行平面布局设置,划分了清洁区、污染区和半污染区。清洁区(医护辅助区)包含了医护会诊室、休息室、备餐间、医护开水间、值班室、医护更衣淋浴、医护卫生间等用房;半污染区(医护工作区)包括了护士站、治疗室、处置室、医生办公室、库房等,以及与负压隔离病房相连的医护走廊;污染区(病房区)包括了负压(隔离)病房、病房缓冲间、病房卫生间、患者走廊、污物暂存间、污洗间、患者开水间等用房。各相邻区域之间设置了相应的卫生通过空间或缓冲间。医护与病患流线、洁物与污物流线做到完全独立分开。

三、机电系统平、急两用设计要点与策略

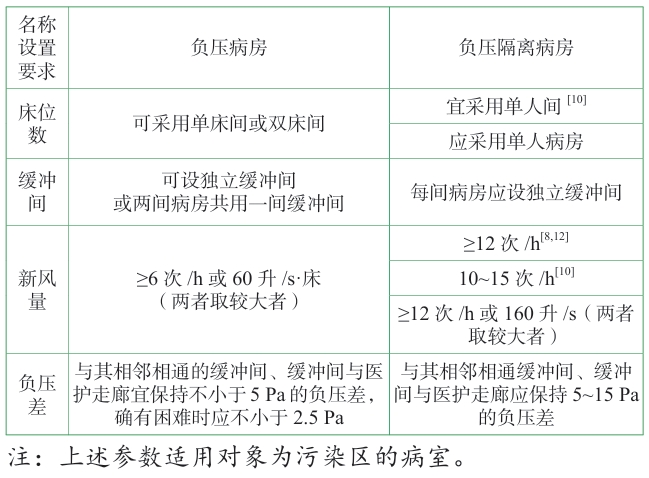

以暴烈楼为例,该建筑设置了负压病房、负压隔离病房,在此梳理“负压病房”和“负压隔离病房”概念上的差异。国家标准《传染病医院建筑设计规范》GB50849-2014第2.1.4条指出,“负压病房”是指采用平面空间分隔并配置空气调节系统控制气流流向,保证室内空气静压低于周边区域空气静压,并采取有效卫生安全措施防止传染的病房。国家标准《医院负压隔离病房环境控制要求》GB/T35428-2017第3.3条指出,“负压隔离病房”是指用于隔离通过和可能通过空气传播的传染病患者或疑似患者的病房;采用通风方式,使病房区域空气由清洁区向污染区定向流动,并使病房空气静压低于周边相邻相通区域空气静压,以防止病原微生物向外扩散。二者之间的指标要求对比,见表1。

表1 负压病房与负压隔离病房设置要求对比

3.1空调通风系统

(1)设计参数。暴烈楼空调通风系统按照“平急两用”的思路进行设计,病室通风换气次数12次/h,满足表1中“负压隔离病房”相关参数规定[6,8,9,10]。其中,送、排风机均选择变频风机,疫情时可应对暴发性烈性传染病的治疗;平时可调整为负压病房,病室通风换气次数6次/h,作为肺结核、肝炎等呼吸道传染病和接触性传染病的防治。

(2)系统划分。暴烈楼按清洁区、半污染区、污染区独立设置空调通风系统,从而避免洁净空气与污染空气交叉。清洁区采用风机盘管+新风处理机组的空调系统;污染区、半污染区均采用全新风直流式空调系统,组合式空气处理机组设粗、中效过滤,末端设高效过滤。考虑实际运行维护阶段维保人员可安全、高效的检修空调系统,新风机房设置于清洁区。

(3)压力梯度。暴烈楼机械送排风系统使本区域的压力从清洁区→半污染区→污染区依次降低,医院内的空气从清洁区流向半污染区再流向污染区。清洁区的送风量大于排风量,污染区的排风量大于送风量。负压隔离病房与其相邻相通缓冲间、走廊的压差,保持不小于5Pa的负压差。

(4)气流组织。污染区双床间病房送风口设于病房医护人员入口附近顶部,排风口设于与送风口相对远侧的床头下侧。单床间送风口设在床尾的顶部,排风口设在与送风口相对的床头下侧。排风口下边沿高于地面0.1m,上边沿不高于地面0.6m。《传染病医院建筑施工及验收规范》GB50686-2011的第6.3.9条规定,负压隔离病房的排风口应高出屋面不小于2m。《新型冠状病毒肺炎应急救治设施设计导则(试行)》规定,负压病区中半污染区、污染区的排风口应高于屋面不小于3m,风口应设锥形风帽高空排放。结合当地验收要求,锥形风帽高度按不小于3m进行设计。

(5)阀门、附件。新风支管上设定风量阀,以确保各房间新风量。同一个通风系统,房间到总送、排风系统主干管之间的支风道上设置电动密闭阀,并可单独关断;电动密闭阀设于病房外,便于房间消毒。污染区、半污染区的送、排风口均采用高效过滤器。高效风口设置手动调节阀,便于控制房间内气流流速。送风口、排风口风速均不大于1.0m/s。每个排风系统排风口部的高效过滤器至少设置1个压差检测、报警装置。

(6)冷凝水。污染区和半污染区的空调冷凝水需集中收集,采用间接排水的方式进入医院污水排水系统,并排到污水处理站统一处理。

3.2 给水排水系统

(1)给水。清洁区与半污染区、污染区的给水各自独立;无法独立时,向半污染区和污染区供水的给水道上设置减压型倒流防止器。检修阀门、倒流防止器等设置在清洁区。医生用洗涤水龙头采用自动、脚动和膝动开关。半污染区、污染区的用水点采用非接触性或非手动的开关。

(2)排水。病区排水系统的通气管出口设置高效过滤器过滤或采取消毒处理;急时需严格设置并定期检修、更换,平时可根据需要进行设置。污染区和半污染区的地漏采用无水封地漏加P型存水弯;存水弯的水封不小于50mm,且不大于75mm。卫生器具有防喷溅和防粘结的功能,卫生器具材料耐酸腐蚀、易清洁。污水处理采取柔性设计原则,平时满足医院高效运行的要求,疫情期间满足不同疫情细菌和病毒的处理要求。

3.3 电气与自控系统

(1)电气。院区预留市政发电车的接口,可根据平时、急时所需配置相应设备。变配电所为“平急两用”区预留足够的用电容量及出线开关。

负压病房和负压隔离病房的电动密闭阀控制开关设置在走廊高处,并设置标识,防止误操作。各病房、缓冲间、病房卫生间和病区走廊等需要灭菌消毒的场所设置固定式或移动式紫外线灯消毒设施。

(2)自控系统。自控系统具有压力梯度、温湿度、连锁控制、报警等参数的控制与数据存储功能,自控系统控制箱设置于清洁区。需要注意的是风机启停顺序,开机顺序为先开排风机后开送风机,关机顺序为先关送风机后关排风机。本设计中负压污染区及半污染区采用定排、变送的控制措施,排风设定风量调节阀稳定风量,送风设电动调节阀(配快速执行器)根据房间压差控制送风量。各主要功能间设置温湿度及压差传感器,用于各房间参数监测与记录,同时压差传感器数据用于送风电动调节阀控制。

四、思考与展望

新冠肺炎疫情严重危害了人民群众的身心健康和城市的稳定发展,国家各地区选用了应急医疗设施、公共场馆、旅馆酒店等投入使用,实现了对感染患者应收尽收、应治尽治的总体目标。但对于城市如何在突发公共卫生事件中快速应对,最大程度保障人民群众的生命健康,维护社会秩序,需要提出面向未来的应对策略。本文以医疗建筑“平急两用”为视角,对未来要关注的一些问题及发展动向提出思考与展望:

(1)进一步加强新建医疗建筑“平急两用”理念的推广与应用。早期医疗建筑在“平急两用”设计理念前瞻性考虑不足,导致医院建设存在资源配置失衡、弹性机制缺失等,难以快速实现烈性呼吸类传染病诊疗所需的功能转换。因此,在未来的医疗建筑规划、设计、建造、运行过程中,应加强“平急两用”理念的推广与应用。①在传染病医院等医疗建筑设计中,合理预留能够应对超大规模疫情的快速扩容场地,提高医疗资源利用效率。②合理设置分区及流线,疫情来临时将普通传染病用房或其他用房快速转换为满足疫情防控要求的建筑空间。③在系统设计和设备选型方面,为疫情状态考虑一定冗余度,既满足系统“平急切换”,又能降低平时运行成本。例如,通过调节通风换气次数使负压隔离病房兼具平时和急时使用条件,解决负压隔离病房平常处于闲置状态或利用率较低等问题。

国家标准《生物安全实验室建筑技术规范》GB50346-2011已将“污染区、半污染区、清洁区”改为“防护区、辅助工作区”,即将半污染区与污染区合并,统称为防护区,清洁区也就是辅助工作区,原有污染区与半污染区之间的缓冲间仍然保留。生物安全理念从原有的“三区两通道”更改为“两区一通道”。“两区一通道”理念应用到综合医院的建设中,结合气流流向控制,能够快速实现综合医院“平急两用”的建设目标。

(2)研发适用于既有医疗建筑“平急转换”的低成本、快响应改造关键技术与设备产品。既有医疗建筑“平急转换”难度高、耗时长、且不易实现规模化推广等,亟需针对不同类型医院、不同转换功能需求下的医疗建筑功能分区、工艺流线、机电系统改造进行专项、精细化研究,并制定针对性的改造策略或清单,以此产出一批低成本、快响应、绿色低碳的关键技术、设备、产品、工艺等。医疗建筑改造过程还需考虑后期多种使用模式,合理进行管线布置和设备选型;如经风险评估后“平时”可启用带回风工况的空调运行模式,“急时”可迅速实现全新风空调运行模式。

(3)加强模块化应急医疗建筑建造能力建设,提升应急医疗建筑快速响应能力。疫情发展具有突发性、阶段性等特点,模块化应急医疗建筑可作为应对疫情的一种储备设施;既能满足医院院感防控要求、提高适变性,又能满足高效使用需求。例如,基于装配式集装箱体设计、施工、拆装回收一体化模式,搭建模块化应急医疗建筑;并探索更多可用于快速建造的材料、设备、产品及搭建方式,形成可工业化、标准化应用的全产业链条模式。基于此思路,课题团队编制了团体标准《模块应急传染病医院建筑技术规程》T/CECS1125,现已发布实施。

(4)加快推进医疗建筑数字化、智慧化转型。充分利用信息化、智慧化手段,进一步提升医疗建筑“平急两用”的智慧化运行管理水平。如利用5G网络设置远程会诊系统、视频会议系统,利用物联网和人工智能设置智能化体温测量、实现智能化预检分诊和筛查,在污染区设置配送药品、医疗器械、餐食等的智能机器人,设置视频监护系统、安防监控系统、对讲系统、紧急呼叫系统以及采用建筑设备自动化等等。同时,加快推进医院信息与疾病预防控制机构数据共享、业务协同,加强智慧型医疗建筑建设。(作者:范东叶 吴伟伟 王清勤 赵力 范红亚 刘璟 王博雅)