本文总结在创新链视角下产业社区发展出现的典型新特征,进而对产业社区的空间模式、创新设施布局、用地比例优化等方面提出相应的策略,为创新经济背景下的产业社区规划提供思路。

一、基于创新链的产业社区发展新特征

(一)功能全链化

随着数字信息技术的迅速发展与用户需求的个性化、特色化展现,创新企业的生产模式更加全链化与灵活化,需要通过加快各环节之间的信息流动速度,缩短环节之间的空间距离,来实现企业产品的市场应对与快速迭代。

相对传统产业园区呈现出的科研院所、楼宇办公、工业生产明显分区建设发展的空间形态,创新型产业社区展现出新型生产模式下“知识创新—成果转化—生产应用—市场投放”多种用途的密切混合。通过各个环节的紧密串接,构建形成不同阶段之间的便捷联系和交流反馈,进而带动创新发展。由此,产业社区既需要承载知识创新和成果转化的研究所、实验室、中试空间、轻制造等空间形式,也需要承载生产应用和市场投放功能的高标准厂房、线下体验、会展交流等空间。

创新产业属性越强的产业社区,其功能混合的程度也越高,甚至实现了在一栋建筑内进行全要素混合。例如,新加坡的纬壹科技城就提出“一栋建筑就是一个创新社区”。光明工程生物产业创新中心更是在我国首创了“楼上研发,楼下转化”的模式(图5),楼上的科研人员利用实验平台和设施开展知识创新活动,楼下的创业人员对知识创新进行工程技术开发和中试转化,并通过孵化器帮助创业者创立企业,开展技术成果商业化应用,这种“沿途下蛋”的模式大幅缩短了知识创新到成果转化再到产业化的周期,有效提高了科技成果的转化效率。

(二)资源共享化

在新一代信息技术与制造业融合发展的大背景下,通过“共享制造”实现生产资源的优化配置、提升产出效率,成为未来制造业高质量发展的重要举措。2019年工信部发布的《关于加快培育共享制造新模式新业态促进制造业高质量发展的指导意见》,对共享制造进行了定义,即“围绕生产制造各环节,运用共享理念将分散、闲置的生产资源集聚起来,弹性匹配、动态共享给需求方的新业态新模式”。

在近几年的实践中,“共享制造”的内容有了进一步的扩展,可共享的资源涵盖了“知识创新—成果转化—生产应用—市场投放”各个环节的资源,包括知识、设备、人力、技术服务、物流仓储等,都可计量、可协同、可交易。例如针对成果转化环节的“共享实验室”,主要面向中小企业的技术提升需求,为其提供一站式试验、检测、试制等服务的平台,以降低企业的研发成本,实现效益共享,典型代表有天津通广科技园的共享实验室(图6)。再例如针对生产应用环节的“共享工厂”,中小企业可通过租赁和购买服务的方式共享使用云服务、生产设备、办公空间、工人、技术顾问等平台内部资源,从而实现订单共享与协同生产,典型代表有深圳MouldLao众创空间。

(三)交流密集化

MIT的研究表明:全球80%创新源自非正式连接。通过非正式连接,能有效激励创新个体间的互动,完善创新网络,促进信息的流动和创新的迸发,非正式交流空间成为当前全球创新区的必备要素。一方面,通过规划高密度的交往设施,激发不同领域人群之间创新互动。以深圳湾生态科技园为例(图7),园区通过立体平台将各个企业串联在一起,沿立体平台布置了大量的生活交往空间和产业交往空间,并营造了如街巷、广场、中庭、屋顶花园等灵活的公共空间,让整个园区开放性地联系起来。

另一方面,通过营造丰富的交往场景,将消费场景、运动场景、文化场景与办公场景融合,将产业社区活力时长从“工作8小时”向“24小时活力中枢”转变,延展创新的“全生命周期”。以天津智慧山为例,园区围绕年轻人才需求,创造性建设了山丘广场、艺术中心等文化空间,打造了集网红商业、潮流品牌等于一体的商业街区,并以此为载体不间断地举办商业、文化活动,持续吸引全天候、全周期的活力人群。

二、产业社区规划应对路径

(一)以产业社区为单元,打造15min工作圈

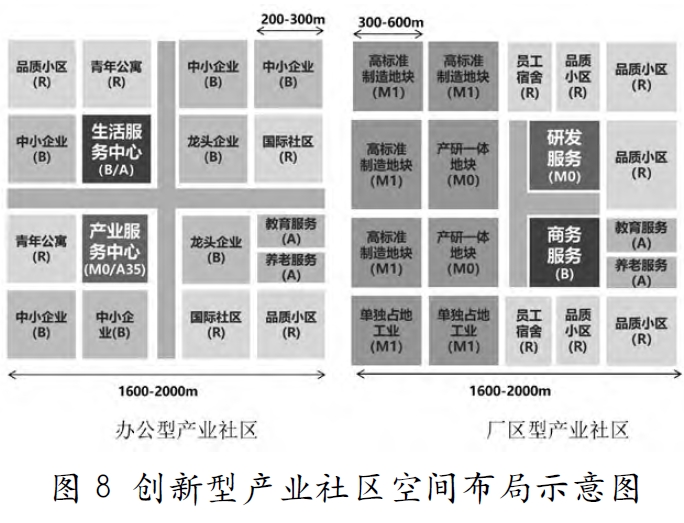

按照15min步行可达距离,也就是在半径1km范围内,构建产业基础单元,即为一个产业社区。产业社区单元空间规模以1.5~3km2为主,内部配套独立的产业服务设施和生活服务设施(图8)。

产业社区总体呈现出产业、生活、生态交织相融的空间形态。在产业方面,产业社区的科创属性使它更注重产业链中最核心部分,即研发、转化、生产一体化的前端,形成以创新为核心的产业生态圈,由此展现了围绕企业产业平台服务设施布局的空间特征。在生活方面,产业社区为了满足创意阶层和知识型人才等创新人群对工作、生活与休闲方式的追求,提供健康、高品质的无忧服务,如更新潮个性的文化运动体验、更前沿国际化的子女教育、可负担的宜居住宅等。在生态方面,注重打造人人可参与的环境氛围,将主要的产业服务空间和城市服务空间围绕生态空间进行布局,结合环境打造出产业展示的舞台、生活活力中心。

(二)根据尺度和功能特征,差异化布局创新设施

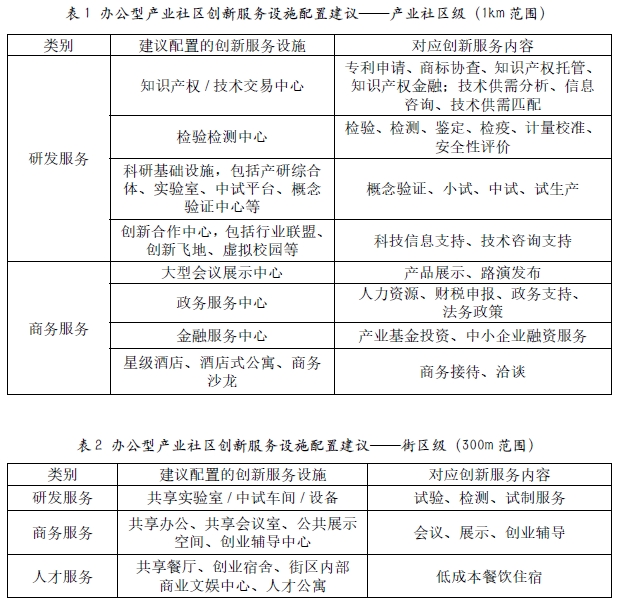

布局“区域级—产业社区级—街区级”三级创新设施。在区域范围内,统筹布局大学园、科研院所、重点实验室、知识产权中心等重大创新设施,起到激发区域创新源动力、带动并促进产学研融合的作用。在1km工作圈内,布局产业社区级创新设施,包括检验检测中心、产研综合体、孵化加速空间、政务金融服务等大中型基础创新设施,主要满足本单元企业的共性研发、生产、投放需求。在300m范围内,布局街区级创新设施,主要包括共享实验室、共享会议室、创业辅导中心、创业宿舍等小型基础创新设施,重点满足中小型企业的发展需求。

面向制造和办公两类不同的产业社区,根据其对创新链各环节不同的侧重,差异化布局平台设施。针对以研发、生产性服务功能为主的办公型产业社区(表1、表2),重点布局技术交易中心、创新合作平台、大型会展中心、金融服务中心等。针对以生产制造为主的厂区型产业社区(表3、表4),重点布局检验检测中心、中试平台、工业云平台、线上线下体验基地等。

(三)优化产城用地比例,鼓励混合、弹性空间

以产业社区为基本单元,合理控制产城用地比例,促进形成产业功能与城市功能混合的新功能布局方式。本研究梳理了国内外已建和在建的产业社区案例,通过对其空间比例关系进行研究,总结得出:成功的产业社区内产业、生活、生态空间的比例关系有其规律性,产业空间的占比总体为35%~50%,生活空间的占比总体为30%~50%,生态空间的占比总体为15%~25%。

鼓励设置面向创新产业的二三产业混合用地,实行科研、生产等主导功能设施与宿舍、商业、公共服务等配套设施混合布局,以合适的功能混合与配套,有效支撑创新企业的招商与落地。同时,为了应对产业更新迭代速度快、中小企业成长快等特点,建议采用模块化设计、1.5级开发等弹性的设计、开发方式,满足多元化发展需求。

三、结语

在新的经济形态下,适应创新经济发展的城市规划和治理方式仍处在不断探索完善阶段,亟待构建起系统、科学的理论和方法体系。本文基于创新链,对创新活动在不同阶段的要素和对应的空间需求进行研究,总结了创新链视角下的产业社区发展的新特征,初步提出了基于创新链的产业社区规划路径,有益于丰富产业社区规划的内涵及理论体系。在未来产业园区整体转型的发展导向下,产业社区的发展内涵必将在实践中得到进一步的丰富,建设路径也必将在实践中得到进一步优化,推动国家、地方的创新经济发展。(作者:张清)