上一节我们分析了数字货币、支付结算、供应链金融和证券交易等区块链金融的典型模式,本章节将分析其所面对的法律风险、技术风险、市场风险和垄断风险。

一、法律风险

1. 法律空白

与区块链金融相关的立法滞后,跟不上区块链金融发展的步伐,使得区块链金融领域存在法律空白,交易各方得不到相应的法律保护。目前,我国关于区块链金融的专门法规只有《区块链信息服务管理规定》等少数几部,其他关于银行和证券等领域交易的法律法规,并不完全适用于以区块链为基础的金融领域。日常监管的主要依据是监管机构颁布的行政规范性文件,其位阶低、权威性不足,在监管实践中效果不佳。而且,目前与区块链金融相关的法律法规,只对原则性问题作了规定,对于大量的细节性问题并未涉及,没有形成系统性的规制体系。区块链金融涉及很多法律概念,现有法律体系还没有专门的法律条文作出明确界定。

2. 法律法规冲突

有些区块链金融交易与现有法律法规冲突。以智能合约为例,智能合约与《中华人民共和国民法典》(以下简称《民法典》)在合同成立、效力判断、合同履行等方面都有冲突。传统合同中,要约和承诺都是可以撤回的,而在智能合约中,要约和承诺是不能撤回的,代码一旦生成了就必须执行,不容更改或者解除。《民法典》规定,合同有效的必要条件之一是行为人具有完全行为能力或者部分行为能力,但智能合约匿名化的特点使得合约当事人的身份无法确定,难以辨别其民事行为能力。在某些条件下,可能导致合约无效,或者可以撤销。另外,当出现争议时,因为交易对手的身份无法确定,受害方难以通过诉讼等法律途径维护自身的合法权益。

3. 各国监管政策不一致

目前,各国国情不同,对区块链金融的态度并不相同,相关区块链金融的监管政策也不一样。比如,世界各国对于ICO的监管,根据监管程度的不同,可以分为三大阵营:第一阵营以中国为代表,对虚拟货币市场实行严格的监管政策,禁止ICO和一切虚拟货币形式的交易;第二阵营以瑞士、日本和英国为代表,实行宽松的监管政策,支持和鼓励ICO和虚拟货币的发展;第三阵营以美国和法国为代表,监管政策介于严格与宽松之间,对ICO实行比较严格的管理,同时积极筹划沙盒试验,以促进区块链技术的发展。各国监管政策的不一致,既阻碍了一些优秀区块链金融创新业务在全球范围内的充分发展,也使得一些区块链技术机构从强监管国家迁往监管洼地,以获得相对宽松的募资环境,并借助当地扶持政策拓展应用场景,形成监管套利。

二、技术风险

1. 处理速度和存储能力不足

区块链的点对点交易机制,需要多点验证,势必增加确认每一笔交易的时间。以比特币为例,比特币一个区块的体量是1 M,出块时间间隔是10分钟,平均每秒钟的交易次数约7次。而Visa的交易速度可以达到每秒65 000次,支付宝可以达到每秒85 900次。显然,比特币的交易速度跟Visa和支付宝的交易速度不在一个数量级上。另外,区块链采用的去中心化的分布式记账和储存机制,要求链上的每一个节点都储存从创世块到最新块的所有数据,使得区块链每个节点需要储存的数据量快速膨胀,所需容量快速增长。

2. 技术标准不统一

区块链标准包括国际标准、国家标准、行业标准、地方标准、团体标准和企业标准等六大类。在全球范围内,区块链技术标准的制定还处在初级阶段。国际标准大部分由IEEE、ITU和ISO这3个标准组织主导,主要聚焦数据基础、隐私和安全这两个部分,在跨链、智能合约等具体应用方面的标准相对不足。我国区块链标准建设还处于早期阶段,且我国已经发布的区块链标准大多数属于团体标准、企业标准和地方标准,国家标准和行业标准相对比较少。这种国际标准、国家标准和行业标准不足的情况,导致区块链行业的发展出现明显的碎片化趋势,不同区块链之间的兼容性比较差,彼此之间不能互联互通。

3. 加密算法可能被破解

目前,区块链采用的不对称加密算法是相对安全的。但对于跨平台应用区块链等复杂场景的效率和安全需要来说,目前的基础密码算法和密码协议尚不能完全满足需求。而且,随着量子计算技术的快速发展,现有的加密算法有可能被破解。加密算法一旦被破译,个人信息泄露、数字资产被盗等情况将难以避免。更严重的是,攻击者可能利用获取的个人信息从事违法犯罪活动,给个人信息所有者带来严重的危害。

4. 技术依赖

区块链技术源自国外,大部分核心技术被西方发达国家垄断。我国密码学等相关技术研发滞后的情况较为严重,大多数研究停留在学术探索的层面上。目前,市面上比较主流的产品大多来自国外,主要通过开源软件来引进。不可忽视的是,开源软件的服务相关方需要遵守注册地的法律和法规。在贸易保护主义日渐明显的背景下,这一引进方式潜藏着巨大风险。比如,GitHub就在其使用条款中明确规定,不能违反美国的出口管制法律法规。根据该规定,俄乌战争开始后,从2022年4月13日起,GitHub开始封禁那些与被美国政府制裁的公司有关联的俄罗斯开发者账户。这为大量使用国外区块链核心开源软件的中国公司敲响了警钟。

三、市场风险

1. 数字货币价格波动幅度巨大

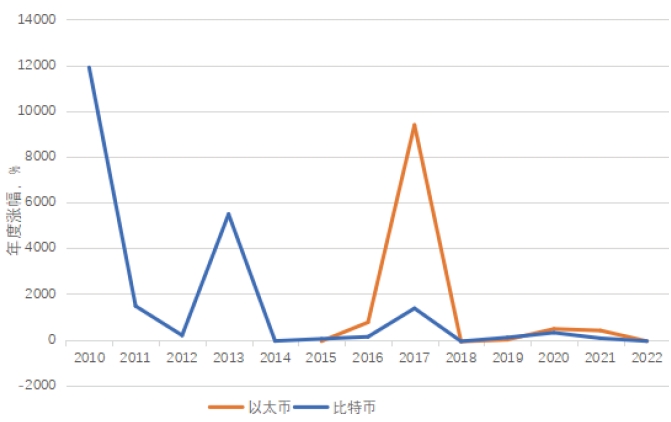

没有价格稳定机制的比特币和以太币等主流数字加密货币价格波动非常大。比特币在2010-2022年中,年度涨幅超过100倍的有1年,10-100倍之间的有3年,1-3倍之间的有3年,不到1倍的有3年;下跌的有3年,跌幅都超过50%。以太币在2015-2022年中,年度涨幅最高的是2017年(达到93.83倍),涨幅在1-10倍之间的有3年;下跌的有4年,除2019年跌幅比较小外,其他3个年份的跌幅都在50%以上,如图1所示。

图1 2010-2022年比特币和以太币的年度波动幅度

即使是拥有价格稳定机制的稳定币,其市场价格也可能出现大幅波动,对整个数字加密货币市场造成严重影响。2022年5月7日,当时市值排名第三的稳定币UST的价格开始迅速下跌,半年后,其价格不但没能恢复到1美元的稳定价位,还进一步下跌到2美分左右。受此影响,包括比特币和以太币在内的很多数字加密货币的价格纷纷跳水。

2. 数字货币价格大幅波动的溢出效应

数字经济是全球经济发展的的核心引擎之一,发展非常迅速,为全球经济持续复苏提供了重要支撑,作为数字经济基础的数字货币也得到快速发展。根据CoinMarketCap网站的数据,2023年1月1日,全球加密数字货币总市值达到7 986.88亿美元。数字加密货币作为一种新的资产类型,已经成为全球广大投资者投资组合的重要组成部分。数字加密货币与传统金融资产的风险相关性不断上升,其巨大的波动风险会传染给传统金融资产。目前,我国不允许首次代币发行(ICO),禁止私人数字货币交易,降低了数字货币对我国经济和金融的直接冲击。但是,我国金融市场的开放程度正在变得越来越高,国内金融资产与国际金融资产之间的相关性不断增强,国际上数字货币价格的大幅波动风险可能对国内金融资产具有溢出效应,增加国内金融资产价格的波动性。

四、垄断风险

1. 垄断协议

区块链采用分布式账本,拥有去中心化和透明化的特点,所有参与者都具有同等的获得信息的权利,可以避免某些参与者垄断或把控信息数据,有效促进市场竞争。但区块链数据可视性和透明化的特点,在某种程度上为参与者之间的合谋提供了可能和便利。在市场中具有较大影响力的头部企业,利用信息数据的透明性,在没有直接签署协议的情况下,进行默契协调,形成无协议垄断,最大化自身的利益,损害普通参与者的利益。

在私有链和联盟链等不完全去中心化的区块链中,问题可能更为严重。在私有链和联盟链系统中,某些参与主体拥有超越其他用户的控制权,对链上的交易信息等重要数据具有实质控制权。为了获得更大的竞争优势并最大化自身的利益,这些主体会给出垄断协议,形成反竞争结构,严重妨碍竞争的正常展开。

2. 滥用市场支配地位

分布式、去中心化和高度透明的特征,使得公有链使用者难以通过获得信息优势和网络效应等手段获得市场支配地位。与此不同的是,参加私有链需要获得邀请,并由区块链的发起人或者其确定的规则进行验证。因此,私有链发起人对区块链的访问许可和链上交易验证拥有支配权,获得了滥用市场支配地位、实施垄断行为的能力。最为常见的滥用市场支配地位的行为是入链壁垒设置,即区块链发起人通过制定较为苛刻的入链条件,使得很多入链申请者无法加入区块链,客观上限制了市场竞争。即使按照某种规则,市场竞争主体都可以进入区块链,拥有支配地位的参与者仍然可以修改共识机制或者智能合约,以便实施拒绝交易和掠夺性定价等手段,从而获得更多交易的机会,并一步步地把其他市场竞争主体排挤出市场。此外,拥有入链话语权的区块链发起人或者管理机构,还可能以入链许可为条件,要求申请入链的市场竞争主体签订搭售协议等限制竞争的协议,以夺取更多交易机会,扩大竞争优势。

3. 经营者集中

目前,在区块链金融领域,企业并购是经营者集中的主要表现。根据The Block Research发布的《2022年数字资产展望》报告,2021年,区块链和加密货币行业的并购交易同比增加了131%,达到197笔,打破了当时的纪录。咨询公司Architect Partners的一份报告则显示,2023年第一季度,加密货币公司并购数量创下了2016年以来的季度历史新高,达到54笔,较2022年同期增长近10%。区块链领域不断发生的并购行为,使得一些头部公司的市场份额不断提高、经营范围不断扩大,逐渐具有一定的垄断性,对市场竞争造成了比较大的影响。(作者:李从政 陈晓华 王铭利)