数字普惠金融可通过提供便捷高效的金融服务、丰富金融服务场景、转变传统征信模式和信贷风险防范模式、促进跨部门数据利用等,推动普惠信贷实现量增、面扩、质提,更好发挥金融支持乡村产业振兴的积极作用。

一、我国数字普惠金融发展现状与特征

2023年6月,中国人民银行等五部委联合发布《关于金融支持全面推进乡村振兴加快建设农业强国的指导意见》,鼓励金融机构运用新一代信息技术因地制宜打造惠农利民金融产品与服务,提升农村数字普惠金融水平,推动金融与快递、物流、电商销售、公共服务平台等合作共建,形成资金流、物流、商流、信息流“四流合一”的农村数字普惠金融服务体系。总体看,在政策支持的大背景下,数字技术在普惠金融领域的应用为推动我国数字普惠金融发展创造了有利条件。

1.普惠小微贷款接连实现量增、面扩、降价,普惠金融广度不断延展

一是企业、个体工商户等市场主体新开立单位银行账户较快增长。截至2022年年末,全国共开立单位银行账户9246.26万户,同比增长10.91%。2021年企业、个体工商户新开立单位银行账户1394.93万户,同比增长20.48%。

二是金融服务边界持续扩展,普惠小微贷款余额和授信户数继续较快增长,贷款利率稳中有降。截至2022年年末,普惠小微企业贷款余额超过23万亿元,近5年年均增速约25%。②2022年普惠小微授信户数为5652万户,同比增速达26.8%。新发放企业贷款加权平均利率(4.17%)较2021年降0.34个百分点。

2.生产经营贷款增长较快,单笔信贷金额较小,普惠金融质效不断提升

个人经营性贷款④余额从2017年的9万亿元增长至2022年的19万亿元,5年实现规模翻番,复合增长率高达16%。⑤农户生产经营贷款持续较快增长,2022年年末农户生产经营贷款余额7.83万亿元,同比增长14.5%。⑥银行互联网贷款余额⑦同比增长21.8%,其中用于生产经营的个人互联网贷款增长迅速,同比增长68.1%(2021年年末余额为9867亿元)。①以互联网银行为代表的金融机构提供的数字普惠金融信贷额度低、期限短,已成为县域农村金融的有效补充。截至2021年年末,余额6974亿元,同比增长46.6%。②互联网银行提供的数字信贷服务户均余额比当地金融机构农户贷款(约10万—20万元③)明显偏低。

3.首贷、信用贷款推进力度持续加大,金融普惠性持续释放

数字普惠金融以相对低廉的边际成本触达更多的信用白户,推动金融服务客群进一步下沉。2022年6月,世界银行发布的最新普惠金融调查数据显示,中国受访者在正规金融机构的借贷参与率从2017年的22%增加到2021年的39%④,首次超过向关系型信贷的比例。同时,随着数字赋能的深入推进,涉农主体、小微企业缺信息缺信用等问题逐步缓解,有力支持了金融机构信用贷款投放。截至2021年年末,普惠小微贷款中信用贷款占比为18.1%,比上年末高2.7个百分点。⑤调查数据显示,伴随数字普惠金融逐步普及,县域及农村地区居民获取金融服务的笔数占比较高,被调研的居民超过一半获得过贷款,信用贷款占比73.4%,其中以科技银行为代表的互联网贷款笔数占比最高,为57.5%。

4.数字普惠金融基础设施持续改善,乡村移动支付持续发展

我国数字普惠金融基础设施主要包括移动通信网络和普惠金融服务站点。截至2022年年末,我国已累计建设开通5G基站231万个,实现了“县县通5G”“村村通宽带”,数字普惠金融相关基础设施持续改善。一方面,乡村地区网络硬件设施布局不断完善,金融服务可得性不断增加。截至2021年年末,我国的乡镇银行机构覆盖率达98.17%,较2018年增长了1.87%;行政村基础金融服务覆盖率达到99.2%,全国乡镇保险服务覆盖率超90%,银行卡助农取款服务点约81万个,农村地区累计开立个人银行结算账户48.7亿户,农村地区总体上实现了人人有银行结算账户、乡乡有ATM机、村村有POS机。

另一方面,乡村数字支付体系发展拓展了金融服务获取渠道,激发了庞大的乡村金融需求市场。2021年《中国普惠金融指标分析报告》显示,超过85%的受访者使用数字支付,包括使用手机银行、网上银行、云闪付、支付宝、微信支付等数字渠道进行支付的业务,全年共82%的成年人使用数字支付向商户付款,超过1亿成年人在疫情开始后首次尝试数字支付。2021年,银行业金融机构共处理农村地区网上支付业务111.3亿笔,同比下降6.31%;移动支付业务173.7亿笔,同比增长22.2%。非银支付机构共处理农村地区网络支付业务5765.6亿笔,同比增长23.45%,其中业务笔数绝大部分是通过移动电话完成的。

二、数字普惠金融支持乡村产业振兴的典型模式

数字普惠金融充分发挥数字经济的长尾效应,通过向乡村产业主体提供简单、快速、透明的移动金融服务,利用数字技术深入推进涵盖信用评价、贷款产品、担保机制、保险产品等的多元化普惠金融服务体系发展,帮助破解信贷资金支持乡村产业过程中,长期梗阻在资金供需双方间的信息不对称问题,较好解决了传统金融提供乡村金融服务时面临的运营、服务、风控成本高的难题,不断拓展金融普惠边界。

1.依托数字技术,通过推进金融服务“线上化”,提升乡村金融服务的可触达性

传统金融受经营成本约束,其网点地域分布不足,在物理层面造成了金融服务成本高、触达难,数字普惠金融依托金融服务线上化以及移动终端在农村地区的日益普及,在一定程度上缓解了上述问题。近年来,各类金融机构积极加大对互联网、大数据技术的应用,发展线上融资渠道,简化贷款流程,将金融资源更快捷地引入乡村产业领域。在各地政府部门推动下,金融机构积极搭建地方金融服务平台,通过开发归集农业政策咨询、产业融资对接等多项功能的移动平台,极大提升农户融资发展乡村产业的便利度。互联网银行物理网点少,运营维护成本低,可运用数字技术拓展线上业务,实现业务办理、审批、运营流程的智能化、数字化,不断延展金融服务范围。例如,截至2022年年末,某互联网银行对全国832个已摘帽的原国家级贫困县实现授信全覆盖,累计授信客户数约650万人,累计发放贷款约4500万笔,金额超过1400亿元。某互联网银行面向小微企业、双创及“三农”主体等推出线上批量化融资担保服务,累计授信额度超240亿元,发放担保贷款达140亿元,服务小微企业客户数超1.6万户。

2.通过提高“软信息”处理能力,转变传统担保模式,推动普惠金融从实物担保转向信用担保

数字普惠金融基于政务平台数据、金融机构自身数据,借助大数据技术处理海量数据特别是非结构数据,为乡村产业主体刻画精准画像,推动金融产品和服务进一步下沉。近年来,各地政府部门积极推动地方数据平台共建工作,将平台数据对接当地金融机构信贷产品,促进数据转换为信用资产。例如,中国人民银行某分行联合地方金融监管局、大数据局等指导第三方市场机构开发“乡振通”平台等。金融机构利用大数据技术对平台数据进行统一整理、建模,对涵盖主体开展信用评定,并将评定结果运用到信贷准入、额度测算、风险评估等环节。某国有银行分支机构推出创新型信贷产品,截至2023年6月末,共对72.15万农户、1091个新型农业经营主体开展信用评定并统一授信。某互联网银行推出创新型信贷产品,其通过整合来自工商、税务、征信、司法、专利等政务信息,基于数据交叉验证、风险建模等技术手段,评估相关小微企业资质并进行授信,该做法有效提升了“征信白户”获贷能力,持续优化了乡村金融环境。截至2022年年末,该信贷产品对全国企业客户累计授信超110万家,其中年营业收入在1000万元以下企业占客户总数超70%,超50%的授信企业为征信白户。

3.通过支持乡村资产实现数智化管理,降低普惠金融服务乡村经济的潜在成本

传统普惠金融在提供服务时,普遍存在对农村资产价值认定难、信息采集难、资产监控难等问题,一定程度上导致农村抵押物不足的问题凸显。数字普惠金融通过在资产价值认定等关键环节应用数字化技术,推动信贷风险防范从“人防”“人控”向“技防”“智控”转变,提升抵押品数据采集准确性和全流程监控能力,大幅降低金融服务乡村成本,推动了农业用地、林产、养殖、农作物仓单、碳汇等农业权益抵质押融资发展。例如,某政策性银行分支机构在开展国储林信贷项目中,应用大数据技术分析项目林成长、林权流转和抵押登记备案等信息,强化贷后风险管理,对抵押林产价值异动及时预警或采取干预措施。某村镇银行探索“金融科技+保险+银行”的信贷模式,通过第三方科技公司对某养鸡企业的鸡舍进行远程、实时监控管理,为银行、保险公司等相关金融机构开展保后监测、贷后管理及跟踪回访提供技术和数据支撑,将数字技术嵌入对牲畜活体的抵押信贷过程中。

4.通过数字化赋能金融供给,更好推动普惠金融支持乡村产业链供应链振兴

数字普惠金融充分利用企业在农业产业链供应链、电商平台上交易产生的行为数据,通过大数据手段对链上主体在不同生产、销售阶段的资金需求进行分析,为其提供授信支持,并通过实时监测交易数据,有效把控信贷资金风险。

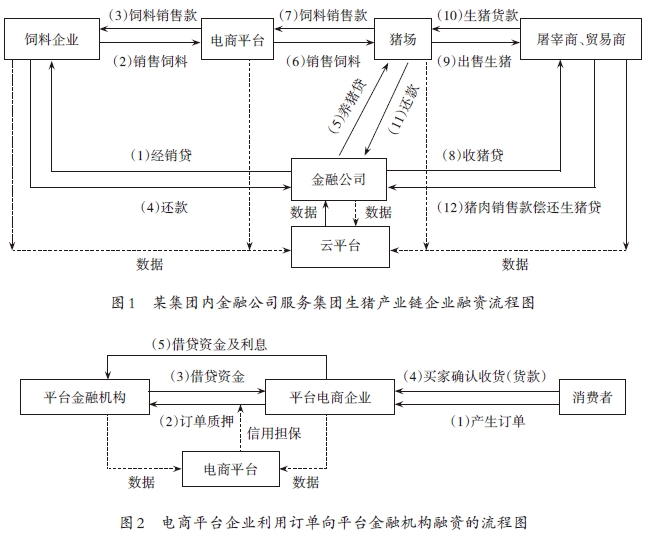

一是围绕产业链的金融供给模式。例如,2015年某集团通过成立科技公司,打造“数据+电商+金融”业务平台。以生猪产业链为例,产业链由饲料企业、猪场、屠宰企业或贸易商构成,各环节生产经营或规模扩张都需要资金,集团金融公司通过云平台上积累的交易数据对上下游企业进行信用评级并发放贷款(见图1)。某国有银行分支机构利用区块链技术,将业务合同、订单金额等交易信息上链存储,实现相关数据防篡改、可追溯,同时利用数字技术,及时监测最新交易数据以防范贷款客户的信用风险,最终降低金融服务成本。

二是基于电商交易的数字化赋能。农村电商的快速发展为数字普惠金融创造了应用场景。如入驻电商平台的农村电商企业可将“已发货”订单作为质押,由电商平台提供信用担保,从网商银行、京东金融、苏宁金融等平台金融机构直接获得交易担保与信贷支持(见图2)。(作者:刘金硕,余鸿举,占煜,周勇)