现代农业产业园建设是推动落实乡村振兴战略的重要抓手。本文通过理论分析与统计分析方法,分析了广东省现代农业产业园分布、主导产业效益、主要经验做法与创新模式。

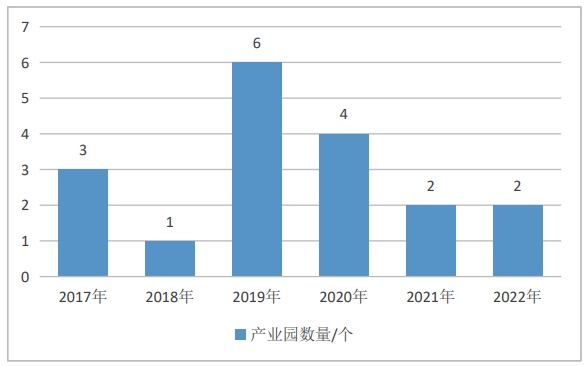

图1 2017—2022 年广东省创建国家级现代农业产业园数量

一、广东省国家现代农业产业园创建现状

(一)创建数量与认定情况

截至2023年1月,广东省国家级产业园创建现状如下:农业农村部和财政部分6批,共批准创建了270个国家级产业园,其中,广东省共创建了18个,其中13个属于直接创建,5个纳入管理体系,详见图1。已公示认定的有14个,正在创建的有4个,详见图2。创建数量和认定数量居全国前列。从地域分布来看,位于珠三角的有4个、粤东3个、粤西6个、粤北5个。

图 2 2019—2023 年广东省认定的国家级产业园数量图

(二)主导产业及效益情况

18个国家级产业园主要涉及的主导产业有粮糖(丝苗米、甘薯、甘蔗)、南药(陈皮、云城南药、橘红)、特色水果(菠萝、荔枝、金柚、青梅)、水产(对虾、南海水产)、花卉(兰花、从化花卉)、畜禽种业(新兴种业、清城种业)、茶叶、剑麻八大类。各产业园按照“生产+加工+科技+流通”一体化发展要求,建设大基地、发展大加工、创新大科技、开展大服务、培育大品牌,将地区优势主导产业推上新台阶。新会陈皮、徐闻菠萝、茂名荔枝、梅州金柚、新兴种业、英德红茶等区域公用品牌享誉全国。据统计,已认定通过的14个国家级产业园规划总面积1649.47万亩,主导产业种养殖面积181万亩,完成项目总投资约586.72亿元,园区经营主体个数超过2800家,实现产业园总产值约1040亿元,主导产业产值达到786亿元,带动农户数量超过46万户,带动就业人数36.5万人,各园区平均农民人均可支配收入达到3万元。

二、产业园建设中的创新模式与主要经验做法

(一)延链、补链、壮链,促进三产融合

国家产业园均立足当地优势主导产业,聚集现代资源要素,围绕“生产+加工+科技+流通”等环节,通过延链、补链、壮链,构建了三产融合的现代产业体系、生产体系和经营体系。如新会陈皮产业园,建立陈皮产业链长制,由种植、初加工延伸至精深加工、品牌、文化、金融、旅游、康养等领域,打造三产融合体标杆——陈皮村,带动陈皮由“一家一户搞种植,房前屋后搞生产”迅速发展成为百亿级产业。茂名荔枝产业园通过开发多样化荔枝精深加工产品,塑造千年贡品品牌,2021年年底荔枝全产业链产值113.22亿元。

(二)强化科技创新,为农业现代化赋能

各地产业园明确按照“依托大企业、依靠大科技、推进大融合、做好大服务、做强大品牌、打造大产业”的思路,安排一定比例的财政资金用于科技研发,促进农科教、产学研大联合大协作。新兴畜禽种业产业园,建立了华南地区最大的畜禽种质资源库和全球最大的瘦肉型猪、黄羽肉鸡活体基因库,培育国家畜禽新品种10个,该产业园是通过国家畜禽新品种认定最多的产业园区。从化花卉产业园建成全国唯一的国家级天南星科种质资源库,共收集保存和创制花卉种质资源1737份,其中天南星科种质资源品种639份,居全国第一。其他产业园也纷纷建立了主导产业研发创新平台,如新会陈皮特色柑橘产业院士工作站、广东(翁源)兰花研究院、云城南药研究院、英德红茶产业研究院等。同时,利用信息化手段和物联网技术,大力开展数字化建设。如茂名荔枝产业园的“五化”智慧果园、梅州金柚产业园的“1+1+5”智慧化工程等。

(三)打造影响力品牌,实现品牌强农

国家产业园通过挖掘文化品牌价值、加强产业标准制定与质量安全管理、扩大品牌营销等,扶持壮大区域公用品牌。如新会陈皮产业园,以“一个品种、一个产地、一套规范、三时采收、三种货式、三瓣开皮、三年陈化”规范,构建起“新闻发布会+开幕式+博览会+产业发展论坛”文化节联动模式、“文化节+展会+专题”的推广联动模式,2022年以983.75的品牌影响力指数,位居“2022中国区域农业产业品牌影响力指数TOP100”榜首。其中,英德红茶、梅县金柚、翁源兰花、高州荔枝等县域公共品牌价值分别达到272.9亿元、195.6亿元、63.7亿元、54.7亿元,“老广的味道”走向全国和世界。

(四)坚持联农带农惠农,促进农户增收

产业园通过产业化联合体、“龙头企业+村委(集体经济)+基地”财政资金入股分红、兜底贷款联合经营、订单农业、保底收购、土地流转、农旅融合带动等模式,增强农户分享二、三产业增值收益能力。如新兴畜禽种业产业园,依托温氏股份,因地制宜地探索出“定制式”帮扶、“龙头企业+村集体+农户劳动分红+农户投资分成”、兜底式帮扶模式,打造养殖业联农带农“温氏样板”。新会陈皮产业园,由各镇(街、区)人民政府筹集资金,入股龙头企业,每年为贫困户增收1万元。普宁青梅产业园村集体以集体资产入股农旅项目,项目的25%用于村集体分红。英德红茶产业园形成“一地生五金”“‘1+N’+合作社/家庭农场”产业化联合体等模式,“一地生五金”模式登上《人民日报》头版,产业化联合体入选中国茶产业T20创新模式。

(五)撬动金融与社会资本,助力产业广东创建的国家产业

园充分发挥金融支农作用,创新金融产品。成立了广东省金融支农促进会,发布金融产品109项,为实施主体提供资金支持和保险保障。在广东股权交易中心设立“广东乡村振兴板”,137家涉农企业挂牌,41家企业获银行融资授信约22亿元。制定省级乡村振兴融资风险补偿金政策,首期投入资金3亿元,撬动不低于10倍的信贷资金重点支持产业园建设。各地吸引温氏、香港衍生、中智药业、联合利华(中国)等大型企业参与产业园建设,推广“兰花贷”“陈皮贷”“红茶贷”“甘薯e贷”等金融产品,实施水稻种植保险、茶叶品质气象指数保险、茶叶知识产权保险等政策性保险试点,助力当地主导产业做大做强。(作者:何姣、刘建村、王桦、盛泓斌、王娟)