甘肃省是传统农业省份,农业人口占比高,与全国发展水平的差距比较大,是国家脱贫攻坚的重点区域。通过实施乡村振兴战略,大力发展特色产业增加农民收入,全面改善农村生产生活条件,为甘肃省打赢脱贫攻坚战,实现全省农民同全国一道进入全面小康社会提供有力支撑。因此,该文对甘肃省乡村振兴发展和金融支农两方面重要指标进行归纳分析,为进一步分析如何提升甘肃省金融资源配置的有效性、更好支持乡村振兴建设提供现实支撑。

一、甘肃省乡村振兴发展现状

1.1 产业兴旺现状

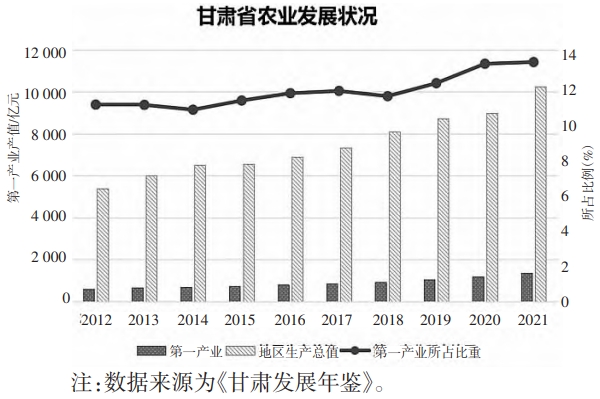

产业兴旺是乡村振兴的物质基础和关键支撑。与经济发达地区相比,甘肃省作为经济体量小欠发达的省份来说,稳增长、转型升级始终是甘肃发展的重中之重。近年来,甘肃省把实施乡村振兴战略作为“三农”工作总抓手,坚决守牢粮食安全、防止规模性返贫两条底线,统筹推进“五大振兴”,全省农业农村发展保持稳中向好的良好态势。图1是甘肃省2012—2021年第一产业占生产总值的比例。由图可知,2012—2021年甘肃省生产总值逐年增加,第一产业生产总值也实现了稳步增长。其中,2012—2018年第一产业生产总值占总生产总值的比重趋于稳定,2019年以后该比例明显上升,增速连续5年排名全国前4,可见,甘肃省因地制宜,坚持做好粮食保量保质、大力发展各地市县特色产业以及大力发展现代设施农业取得了阶段性的胜利。

图1 2012—2021年甘肃省第一产业产值及所占比例

1.2 生态宜居现状

生态宜居是乡村振兴战略有效实施的关键任务,美好的环境条件是乡村发展的优势,因此,我们在经济发展过程中也要重视自然环境的保护,要做到保护环境、优化环境,才能够推进人与自然共同发展。现选取农村卫生厕所普及率、村镇卫生机构数以及化肥使用强度来表示农村生态宜居现状。从表1可以看出2012—2021年农村化肥使用强度处于稳步下降的趋势,反映农业生产污染降低,种植业趋于绿色发展。2012年甘肃省卫生厕所普及率仅为66.5%,2021年达到了97%,反映甘肃省全面推进“厕所革命”取得了胜利,农村人民居住环境得到明显改观。甘肃省村镇卫生机构数出现下降趋势,这可能与农村“新农合”的普及有很大关系。

表1 2012—2021年甘肃农村生态宜居相关指标

1.3 乡村文明现状

农村居民平均受教育程度,是人的素质提升的根本,是乡风文明的基础。本部分用到的指标是乡村从业人员中高中及以上学历从业人员占比,该指标体现了农村居民受教育水平,可以很好地反映乡村文明的发展情况。甘肃省2011—2020年乡村从业人员总数稳定在1100万人以上,其中高中及以上学历人员占比显著上升,高学历从业人员总数从2011年的171.27万人上涨到2020年的242.15万人,增长率高达41.38%。

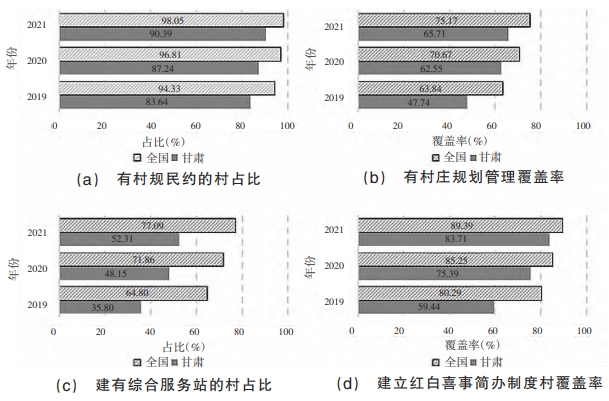

1.4 乡村治理现状

乡村治,百姓安、国家稳,实现乡村有效治理是乡村振兴的重要内容,也是社会建设国家稳定的坚定基石。《甘肃省乡村振兴战略实施规划(2018—2022年)》中列出的治理有效主要指标:村庄规划管理覆盖率、建有综合服务站的村占比、有村规民约的村占比和建立红白喜事简办制度村覆盖率。由图3可以看到,甘肃省乡村治理水平不断提升。尤其是村庄规划管理覆盖率和建立红白喜事简办制度村覆盖率提升速度较大,居全国中间水平。目前,甘肃省有九成以上的村设立了规范的群众日常事务处理组织,成功开通了农村集体资产监督管理信息平台,充分体现甘肃省在农村综合改革方面已经取得丰硕的成果。

图 3 甘肃省乡村治理情况

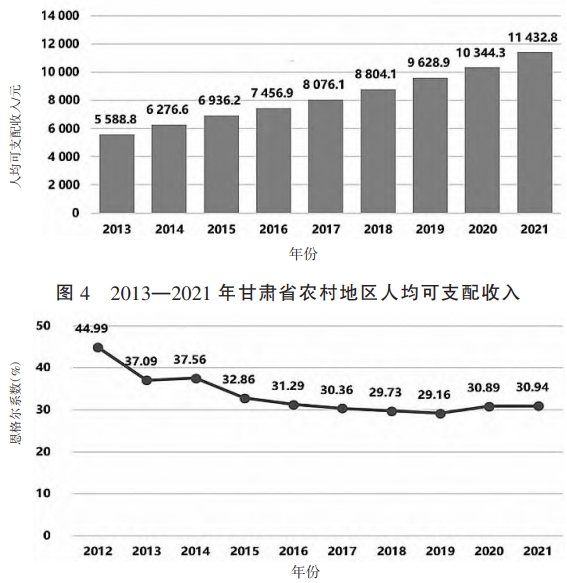

1.5 生活富裕现状

生活富裕主要体现为收入水平和消费水平2方面。如图4所示,从收入方面来看,2021年甘肃省居民人均可支配收入为22066元,相比上年增加了1731元,同比增长8.51%。其中,农村居民人均可支配收入为11432.8元,相比上年增加了1088.5元,同比增长10.53%,高出城镇居民人均可支配收入增长率,甘肃省农村地区人均可支配收入实现了稳定持续增长。

如图5所示,从消费水平来看,农村居民恩格尔系数从2012年的44.99%下降至2017年的30.36%,2018和2019年更是低于30%。可见,甘肃省居民消费结构已经改善,人民生活水平在不断提高。

图5 2012—2021甘肃省农村居民恩格尔系数

综上所述,“十三五”以来,甘肃省产业扶贫取得历史性成就、综合生产能力持续提升、生态循环农业持续发展、农村人居环境明显改观、农村综合改革稳步推进。全省紧紧围绕打赢脱贫攻坚战,积极推进农业供给侧结构性改革和农村综合改革,突出发展“牛羊菜果薯药”六大优势特色产业,努力构建现代农业三大体系,做大做强现代丝路寒旱农业,因地制宜推进农村人居环境整治,加强农村精神文明建设和乡村治理体系建设,走出了一条具有甘肃特色的农业农村发展新路子,为“十四五”推进农业农村现代化奠定了良好基础。

二、甘肃省金融支农现状

涉农贷款主要是指围绕“三农”问题展开的贷款,即涉及农业、农村、农民这3个问题的贷款,能够综合反映金融机构支持农村农业的情况。一般来说,农村金融服务供给比较高的地区,金融机构所提供的涉农贷款所占的比例比较高。下面分别从各类涉农贷款余额和各授贷主体涉农贷款情况分析甘肃省金融支农的总体情况。

根据中国人民银行出版的《中国金融年鉴》,将金融机构涉农贷款按照不同的用途主要分为8种(图6),分别是农林牧渔业贷款、农用物资和农副产品流通贷款、农村基础设施建设贷款、农产品加工贷款以及其他贷款(包括农业生产资料制造贷款、农田基本建设贷款、农业科技贷款及其他)。从图中可以看到,增长最快的是农村基础设施建设贷款,从2013年369.13万元增长到2022年的1904.89万元,增长了416%,说明在甘肃省乡村振兴初期,对于甘肃省农村基础设施建设的投入非常大。其次,农用物资和农副产品流通贷款、农村产品加工贷款十年间较为稳定。但是,农林牧渔业建设贷款呈下降趋势,可见,金融机构对传统的农林牧渔业贷款在涉农贷款中的占比缩小,在贷款投向上拓展“三农”方面的加工、流通、文旅、消费、农技和“农基”等信贷市场。

按受贷主体可以将涉农贷款分为农户贷款、非农户个人贷款、农村企业贷款、城市企业贷款和各类非企业组织贷款。从图7可以分析出,甘肃省的企业涉农贷款增长较快,非农户个人贷款保持稳定,但是农户贷款和各类非企业组织贷款呈现下降趋势。这与甘肃省坚持“外引”和“自建”相结合思路,健全“企业+合作社+村集体+农户”模式,构建政府、社会资本、银行贷款和企业自筹的多元投融资机制,推动新型农业经营主体不断发展壮大的政策措施紧密相关。

图7 2013—2022年甘肃省各类受贷主体涉农贷款余额

目前,甘肃省持续加大涉农贷款的资金支持力度。一方面,金融机构持续加大“三农”和小微企业的贷款力度,加大对农村地区风力发电、太阳能和光伏等基础设施建设的贷款投放。另一方面,引导金融机构开展链式特色金融服务,创新多样化信贷产品和服务模式;深化银担合作,加强农业保险保障,降低金融机构综合融资成本。需求和供给两手抓,将有限金融资源合理高效配置,为乡村振兴的农业产业高产高质发展、农村环境宜居宜业以及农民生活富裕富足助力。

三、结束语

近几年,甘肃省围绕脱贫和生态两大基本任务,以新发展理念为指导,以供给侧结构性改革为主线,紧抓“一带一路”和新一轮西部大开发等机遇,在金融支撑产业扶贫、综合生产能力提升、特色产业发展、农村人民居住环境改观和稳步推进农村综合改革等推进农业农村现代化上取得了一定的成就。但是,由于甘肃省农业农村发展基础条件薄弱,相比较全国其他城市,甘肃省基础设施建设依然比较落后;产业融合发展水平较低,价值链水平不高;农村居民人均可支配收入水平较低,城乡居民收入差距比较大,因此,甘肃省面临脱贫攻坚与乡村振兴衔接的艰巨任务,也面临着生态保护和高质量发展等重大考验。(作者:马飒)