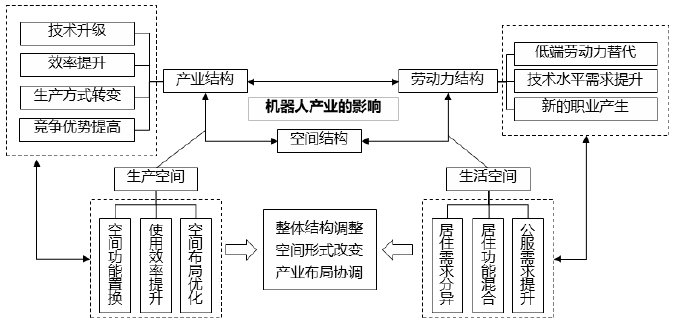

机器人产业不仅具有自身的内部空间组织规律,同时其高新技术属性与伴随着的机器代人为城市资源禀赋条件带来变化,对城市产业结构、劳动力结构与空间结构均产生积极影响,并改变了城市空间的发展与使用。机器人产业使城市化的驱动力从要素驱动转变为创新技术驱动,传统的依赖自然资源、资本和密集劳动力等资源分配方式发生了变化,科技与创新要素在地域资源配置过程中的影响作用提升,将催生新的空间需求与空间利用方式。机器人产业带来了知识溢出、产业间互动、产业结构转变等正外部性,推动科技人才、科研机构与技术型企业向相关区域有序流动,促使地区产业从专业化向多样化转变升级,促进了劳动力结构的改变。产业结构与劳动力结构的改变促使地区生产、生活等空间的优化与提升,而城市空间结构的改变也对产业结构、人才流动产生巨大影响。进一步地,机器人产业提升了地区服务职能,实现城市空间整合优化,带来了用地混合的需求。

图5- 5 机器人产业对城市发展与空间的影响机制

一、城市产业结构的升级及生产空间的改变

(1)机器人产业优化城市产业结构

机器人产业的发展为劳动密集型制造业优化升级提供了更加智能、精密的自动化产品,进一步提高了企业和行业的生产能力和利润。而丰富的制造业升级需求也为机器人产业提供了发展的土壤形成了互相促进的作用。

在机器代人推动产业升级的过程中,企业内的技术升级主要有三种模式:一种是渐进式的技术发展与融合,通过在生产环节利用机器人设备替代原先的人工、简单机械设备,实现生产流程和职能、部门间的升级。第二种是企业将一部分生产要素资源投入到新型产品的研发环节,推动研发和设计部门进行功能升级。第三种是有一定实力的企业采用对技术型公司进行收并购等形式,获取机器人产业领域先进的知识产权,快速扩大企业规模、提高核心竞争优势,从而推动区域一系列新兴产业好机器人产业的发展。

对于企业内部的影响,一方面机器代人降低了用人成本,提高了生产效率,保证了企业产出的持续与品质的稳定,另一方面先进机器人技术使制造业生产方式从刚性的机械大生产变为柔性、灵活性、定制化的生产方式。机器人对劳动密集型企业和技术密集型企业等不同产业的替代作用特征存在着较大区别。劳动密集型产业的升级以服装制造业为例,企业生产线的升级过程中引入自动织机取代劳动力,有助于企业将重心投入到设计和品牌发展中。对于技术密集型企业如电子制造业对加工精度和灵巧性有更高的要求,则通过采用机器人和自动化机床来提高生产过程技术和生产率。同时这类企业由于与机器人产业知识结构的相似性,会通过拓展到机器人领域来达到跨部门升级与产业链的延伸。

(2)生产空间利用方式的改变

机器人产业促进了低效能产业的转型升级,同时制造业向机器人产业领域的能够加速以机器人为核心专业化的产业服务平台建设,进一步整合集聚相关上下游产业,加速了产业空间功能的置换和转移,引发低效闲置的存量产业空间再利用的过程。新型信息技术与机器人产品对重塑了企业生产方式的智能化,促使原先人机分离的生产组装方式向人机协同、智能互联、服务融合的方式转变,这类相互连接的生产方式促使城市创新要素重新向生产空间流动与集聚。

因此作为整体城市空间的有机部分,新型产业空间由传统的刚性生产方式的功能分区向基于机器人技术的柔性、弹性和网络化高效复合型空间转变。这类空间是生态环境友好的生产集聚单元,拥有高社会经济效益并且带动辐射作用强。另外机器人产业也是促使产业空间立体化过程的重要推手,形成“工业上楼”的新型产业园区空间形态。由于土地利用的混合化与紧凑化城市发展转向竖向楼宇空间,进而催生了产业空间结构的立体化。机器人产业工业上楼的优势在于,一方面受限于高层楼宇的承重,工业上楼企业需要为生产设备较轻、生产过程噪音与污染较小的高端制造业,另一方面机器人产业通过在垂直的空间中集成上下游产业链,形成复合化的企业合作模式,能够有效提升空间使用效率。

二、城市劳动力结构的优化及生活空间的改变

(1)机器人产业提升劳动力技术水平

就业结构可分为技术劳动和体力劳动两部分,机器人技术产生的新的生产方式改变了对劳动力的需求,并带来就业结构的变化。就宏观层面而言,机器人直接取代了机械重复的体力劳动,减少了工作岗位的数量,导致中、低技能工人被大规模地替代,由此造成的经济社会变革值得政府和企业的关注。与此同时,机器人技术带来新的工作形式与岗位,对劳动力技能标准的要求也越来越高,工人需要得到更多地培训以从事需要更高技能水平的工作。根据目前的人才总体素质与劳动力环境,以技术劳动为主的创新人才短缺,企业需要吸引和保留创新人才,以最大限度地提高生产力。

从产业发展的视角,机器代人对工人提出了新的技术要求,对不同行业产生差异化的影响。传统劳动密集型产业长期依赖低端劳动力,而用人成本的提升压缩了这类企业的发展空间,随着机器代人的转型,这一情况将会得到一定程度的改善。对高端制造业的劳动力结构来说,其所需的操作人员如装配线工人数量正在减少,而受过良好教育的高技能工人,如设计师、程序员、机器操作人员和管理人员等,将是高端制造业所需的主要人员。对服务业的劳动力结构来说,机器代人使得服务业成为低技能工作、自主创业和非正式就业的混合体。新的服务业工作类型出现,其中大部分是诸如外卖、快递、网约车等低技术含量的工作。

因此,机器人产业与机器代人形成了以高技术工人和创新人才为主的城市劳动力结构。创新人才是城市创新活动的主要实施者和中坚力量,呈现年轻化、学习型、开放性的特征。高技能工人是城市制造业的主要参与者,通过机器编程、人机协作等方式使用机器人进行自动化、柔性化的生产。低技能工人通常作为城市服务阶层,使用机器人产品及相关技术与其服务对象进行高效便捷的对接,呈现出低收入、劳动力驱动、自主性较弱为特征。

(2)生活空间需求的分异

机器人产业与自动化导致城市社会空间结构的多极分化,从而对空间产生不同的需求。对于居住空间来说,社会阶层分化决定了其出现分异特征,社会等级、收入等级、社会互动需要等存在差异,决定了不同人群对居住空间偏好的差别。创新人才的居住空间选择主要考虑居住环境品质、配套设施丰富度、交流空间的邻近等;低技能工人由于薪资福利等原因则会考虑住房价格、通勤距离、生活服务的便利程度等。高技能工人介于二者之间,促进了阶层间的交流,并体现处更多的生活指向性。

创新人才对创新空间与设施提出了新要求,需要更加混合紧凑的工作生活空间,对生活空间的选择要求与生产空间交互又能保证一定的独立性,成为决定创新人才空间选择的主要要素之一。高技能技术人才在空间上需要更多的生产性服务设施,生产方式的改变增加了工作空间和时间的松散性需求,呈现出家庭办公、生产空间趋向,以匹配柔性化生产、灵活的工作模式与机动性的要求。

三、城市空间结构的调整及用地的混合与提升

(1)机器人产业改变城市空间结构特征

随着机器人产业的演进,其紧密的产业联系使得机器人产业在塑造区域空间发展结构方面产生了巨大的作用。第一,机器人产业的创新要素集聚与分散重构了城市空间结构。为适应机器人产业对城市外部要素的需求,在空间组织上城市通过优化土地利用方式,优化城市交通整体结构,美化城市景观环境,提升基础设施建设等方式对城市空间结构进行调整。第二,新兴产业空间的布局发展与城市空间结构的改变相协调,机器人产业在大都市边缘区构建产业园区,形成了机器人产业与高端制造业多核集聚发展的空间结构,推动城市化有序扩展形成新增长极,促进高端制造业的产业链条延伸,建设绿色、多样化的开放式城区;第三,机器人企业对大都市中心区形成了以国际商务、会展、科研为主的多中心城市空间结构,推动产业功能向高端化发展,促进了高校科研机构、生产性服务业等产业空间高效混合、互补利用。

不同产业受机器人产业带来的影响呈现出差异化的分布特征,对城市区域空间发展结构造成不同的影响结果。以创造知识、信息等非物质产品为主的知识型服务业的区位选择与服务对象密切相关,机器代人的广泛应用,降低了空间距离和空间临近性的作用,将使这一类产业表现出网络化分散的特征,分布在城市中心和各个居住片区。机器人产业与“机器代人”的制造业如电子制造、家电、服装等产业呈现集群化发展的特征,向交通区位较好的区域集聚,带动空间临近的周边城镇共同增长。

(2)促进用地功能的混合与空间品质的提升

任何空间的使用都会影响周围空间的使用价值[79],机器人产业推动了制造业精细化弹性生产,改变了区域间要素流动格局,并吸引区域外部资源进入。同时信息技术科技革命改变了对实体空间的多样性需求,模糊了居住与工作的界限,办公、居住和生态空间之间的联系更加密切。机器人产业进一步消弭了传统产业影响下其空间功能的单一、空间内部关系的割裂,居住、创新、生态以及产业空间表现出融合共生的趋势。

机器代人的趋势改变了城市的人口结构与对城市空间的需求,人口结构变化要求城市空间品质塑造更加看重环境质量的提升,城市发展更加强调城市与生态环境的和谐共存。创新人才对办公空间的需求更加强调开放共享的属性,利用高品质的公共空间如咖啡馆、书吧、展览馆等“第三空间”进行信息交流。(作者:史昊天)