课题组在深度调研基础上, 通过网络渠道搜集了大量的辅助材料, 运用代表性和可复制性原则对案例进行了筛选。基于代表性原则, 东、中、西部各选取1个村庄, 且3个村庄分别属于资源禀赋优势、平庸与劣势型;基于可复制性原则, 中机院笔者排除了九星村、华西村等特殊历史机遇下形成的村庄, 选取村庄人口结构、产业结构、离县 (区) 距离居于同区域中游水平的村庄。自2015年起, 课题组每年7-9月分别对3个村进行驻村调研, 每年驻村20天, 并通过走访、电话访谈和查阅县、镇、村三级档案资料, 收集村庄变迁、农户生计等相关数据和资料, 见表1。

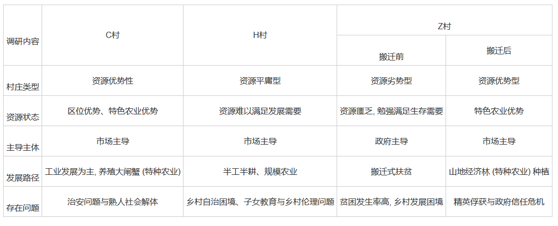

表1 异质化资源禀赋下的C、H、Z村庄对比

(一) 典型村庄概况

案例1:资源禀赋优势型的苏南C村。C村位于江苏南部, 毗邻沙家浜风景区, 共有878户, 常住人口3 878人, 流动人口约8 000人, 占地面积约5.1平方公里, 其中村自然水域面积约600亩, 耕地面积120亩, 村工业用地约82亩。由于距离上海、苏州较近, 苏嘉杭高速公路、锡太一级公路贯穿全村, 属于典型的区位条件优势型村庄;同时由于该村距阳澄湖较近, 故大力借助阳澄湖蟹品牌发展虾蟹养殖, 极具特种农业型村庄特色。

案例2:资源禀赋平庸型的鄂中H村。H村位于湖北省中部, 共有405户、1 518人, 耕地面积2 818亩, 毗邻省道, 但距离最近县城约1小时车程, 无历史文化资源, 且风景与一般农村无异, 产业结构以种植业和养殖业为主体, 属于典型的资源平庸型村庄。

案例3:资源禀赋劣势型的滇西Z村。Z村位于云南西北部高山地区的少数民族聚居区, (搬迁前) 海拔约为2 700米, 71户, 共计311人, 2012年该村人均GDP仅1 100元, 属于典型的资源禀赋劣势型村庄。由于地形地势的限制, 村庄交通极其不便, 需要先通过摩托车、畜力车方式行驶4.7公里山路才能够乘坐上通往县城的班车。封闭的地形使得村庄仍保持传统自给自足的农业经营方式, 产业结构极其单一。

(二) 分类治理:乡村振兴的策略抉择

1.资源禀赋优势型村庄的乡村振兴之路。

由于C村的区位优势, 工业和商业资本受市场作用自发向该村流动。20世纪90年代末以来, 村两委积极招商引资, 推动该村工业发展。调研发现该村通过合作社模式对外进行集体资产、土地租赁, 吸引了以当地著名纺织企业为首的工商业企业入驻, 获取了巨额的租金收入 (仅该著名纺织企业一家一年就上缴55万元租金) , 提留部分租金用于村庄发展后, 剩余由村民理财小组进行分红。此外, 村民在获得分红的同时, 就近进入工厂务工、承包精养蟹塘, 基本实现了自身的生活富裕。截止2017年底, 该村人均可支配收入就达3.7万元, 高于同期全国城镇居民人均可支配收入 (36 396元1 ) 。同时, 在县乡两级财政配套下, 村庄大力加强村庄环境治理, 加强绿化并兴建了污水处理厂, 生态环境优越。但是随着村庄的繁荣, 大量外地人口也流入该村务工, 使得当地治安有所下降, 加之城市文化的冲击使得传统的乡村文明几近衰亡, 村庄由传统睦邻友善的熟人社会转化为日渐冷漠、逐利的陌生人社会。

2.资源禀赋平庸型村庄的乡村振兴之路。

H村由于距离城市较远, 又缺乏旅游资源, 工业和旅游业均未涉足该村;再加上人均不到2亩地, 乡村固有的资源禀赋难以满足村民的发展需要。故自21世纪初, 村民陆续外出务工, 2018年700余名青壮年劳动力外出务工, 留下了老人在家务农或照顾孙辈。外出务工对村庄的收入结构及资源禀赋产生较大的影响: (1) 政府结合务工实际情况开展职业培训以助力于增加人力资本。青壮年随着务工工龄增长和政府组织的劳动培训, 逐渐转变为技术娴熟的熟练工人, 年收入介于4~10万元之间;同时, 少量农民由于具备商业头脑, 外出承接工程、经商, 年收入能够达到10~50万元, 远远超出务农收入。 (2) 通过流转土地增加自身家庭收入。部分农户开始向外流转土地, 村庄内出现了承包数十亩土地或鱼塘的经营大户, 他们通常更了解市场动向, 同时具备科学化经营的技能, 年收入往往也能够达到4万元以上, 极大地推动了乡村发展。调研发现2017年该村人均收入1.6万元, 绝大多数家庭都搬入了别墅式洋房或城镇小区居住, 近100户家庭购买了小汽车。 (3) 地方政府结合当地实际情况加强村民社会保障建设和美丽乡村建设。该村共计有35户贫困户, 县乡投资在该村建有保障性住房, 提供给该村3名孤寡老人和1名残疾人居住;地方政府出资完成了乡村公路硬化、村庄公路两旁观赏性树木栽种和破旧房屋的重建与粉刷, 乡村生态环境良好。但是, 由于劳动力外移导致村级公共事务无人管理, 大量留守老人和留守儿童的生活也面临诸多困境。

3.资源禀赋劣势型村庄的乡村振兴之路。

Z村搬迁前资源禀赋仅能勉强满足当地居民的基本生存需要, 当时未充分考虑本村实际情况而照搬了其他地方农村治理模式, 例如教育扶贫、完善社会保障、直接性经济援助等, 但最终未能从根本上改变地方资源禀赋匮乏的现状, 收效甚微。2013年初, 当地政府结合区域资源禀赋几经论证并实行搬迁式扶贫, 将原村搬迁至县城区域位置较好的地方。同时, 由县政府选聘专家对农户进行技术指导, 并免费给村民发放核桃、枇杷等经济林树苗、中药材种子, 在种植大户的带领下广泛在山坡地带种植。起初多数农民不愿意种植此类作物, 因为投入回报周期至少3年以上, 但在发现试种者的巨额回报后, 便纷纷效仿。2017年底, 种植枇杷、中药等的种植大户已实现巨额回报。以和某为例, 其承包了20余亩山地, 种植核桃树400株、枇杷树140株, 2017年已实现7万元纯收入, 预计2018年能够翻番。但在该村搬迁扶贫取得成功的同时, 也存在部分缺陷, 譬如部分村民通过“找关系”取得了较多的补助, 少量农户仍住于原址, 存在精英俘获现象。

(三) 案例对比分析

依据以上3个乡村振兴路径, 进一步可发现:

1.异质性资源禀赋导致村庄的内生发展动力各不相同。C村内生发展动力充裕, 长三角腹地的区位优势使得市场资源自发向其集中、推动其发展;H村的发展动力较为匮乏, 农民向高收入地区流动, 这推动了农地流转, 使得种植大户能够规模化经营;Z村的内生性发展动力极其匮乏, 需要政府通过外生力量改变其发展条件。

2.乡村振兴应采取分类治理并非“一刀切”, 策略抉择会影响乡村振兴的效果。对于资源禀赋优势型村庄C村应实施资源导向型发展策略, 加强政府对地方发展的宏观引导, 减少政府的直接市场参与, 充分发挥区域资源优势, 完善配套设施, 吸引市场资本, 实现内生性发展。对于资源禀赋平庸型村庄H村应实施半工半耕型发展策略, 通过青壮年外出务工, 分享城市发展成果, 同时为农地流转与规模化经营提供可能, 政府应提供相应的农民培训、农地流转的配套机制, 进而实现农民增收与农业现代化。对于资源禀赋劣势型村庄Z村, 精准扶贫是乡村振兴战略的优先任务, 既是前提条件也是重要构成, 同时也是资源劣势型村庄的首要发展任务, 应强化政府职能, 加强政府对于地方经济发展的微观干预:一方面应进一步挖掘村庄潜在资源禀赋, 培育村庄特色;另一方面应实行搬迁式发展, 推动村庄向资源禀赋较优的地区流动。

3.异质性资源禀赋在乡村振兴过程中总呈现动态发展。发展的过程是一个动态过程, 是由低水平向高水平发展的过程。某一时期内, 脱贫可能是村庄的主要矛盾, 但随着村庄的发展和资源禀赋的变化, 同一村庄的重要矛盾则可能由脱贫转向致富, 在此过程中村庄类型、参与主体和发展路径均发生变化。如Z村在2013年以前, 发展主要矛盾是脱贫, 在当地资源禀赋无法满足的条件下, Z村在政府的引导下实现了搬迁式扶贫;随着搬迁的完成, Z村的资源禀赋直接实现了由资源稀缺型村庄向特种农业型村庄的转变。

4.乡村扶贫是乡村振兴的必要条件与重要环节。在乡村振兴的过程中必须优先解决域内扶贫问题, C村强大的村集体经济保障使其实现村域脱贫;H村仅存在少量贫困户, 为乡村振兴的短板, 加之村集体行动力匮乏, 需县乡财政弥补短板;Z村本身为贫困村, 该村振兴更要优先解决贫困问题, 并由搬迁式扶贫直接激活村内内生型发展动力, 通过搬迁式扶贫实现脱贫与振兴合二为一的跨越式发展。

总之, 乡村发展的根本是农民的发展[34], 不论走何种发展道路都应坚持农民本位, 同时结合区域的资源禀赋优势, 充分挖掘区域发展潜力, 走可持续发展之路。

如表2所示, 不同类型村庄具备相异的资源禀赋, 也决定了各类村庄相异的振兴路径和异质化参与主体, 同时由于资源禀赋差异和发展路径的不同, 也使得不同类型村庄可能面临不同的潜在风险。C村的发展过程中社会规范及邻里关系发生较大转变, 从熟人社会向陌生人社会转变, 致使村民间的睦邻友善式微, 行为逻辑更多地考虑是否合法而非合乎公序良俗;H村在村民进城务工共享城市发展成果的同时, 也让留守儿童与老人尝到亲人分离、缺乏有效照顾、家庭教育缺位的“苦果”, 使得乡村治理空心化严重, 农村基层民主衰败;Z村在搬迁式扶贫推动村庄跨越式发展的同时, 也面临着严重的精英俘获现象, 使得部分村民难以分享发展成果, 也降低了地方政府的威信。

表2 异质性村庄分类背景下的乡村振兴

本研究核心观点:异质性资源禀赋决定了各类村庄振兴模式的异质性。具体观点如下:

1.异质性—村庄分类—分类治理—乡村振兴要素之间具有紧密性和传导性, 但其作用机理并非线性。具体而言, 异质性资源禀赋导致村庄的分化, 不同类型村庄具备不同的发展优势或劣势, 由此形成了乡村发展的不同动力与阻力, 进而影响乡村振兴的路径选择。虽然村域内的资源禀赋在短期内具备稳定性, 但并非静态的, 由此村庄分类及其发展模式不具备单一性或永恒性。异质性资源禀赋在影响乡村振兴策略抉择的同时, 乡村振兴过程也会反作用资源禀赋存量, 进而传导至村庄分类而更新乡村振兴策略。

2.乡村振兴没有普适性的“最优”模式, 需基于异质性资源禀赋采取分类治理策略而非“一刀切”。农村经济水平、区位条件、生态环境等差异性影响村庄内生性发展动力, 振兴策略必须与内生环境有效结合, 即资源禀赋优势型村庄, 按照禀赋优势完善配套设施, 发展优势产业;资源禀赋平庸村庄, 主张半工半耕式发展, 农民进城务工, 分享城市发展成果, 并流转限制土地以便规模经营;资源禀赋劣势村庄, 挖掘村域特色产业发展潜力, 同时遵循农民意愿实施搬迁式发展模式。

3.分类治理的关键在于政府、市场和社会在村庄发展中的作用边界。资源禀赋劣势村庄亟需政府发挥主导作用并体现“兜底”职能, 进而增加该类村庄的资源禀赋存量, 匡正市场失灵或社会失灵;资源禀赋优势型村庄应着重发挥市场资源配置作用, 壮大其资源禀赋增量, 政府主导力量要减弱而充当监管者。(作者:于水 王亚星 杜焱强)