临空经济是一个依托机场设施资源,通过航空运输行为或航空制造活动,利用机场的产业聚集效应,促使相关资本、信息、技术、人口等生产要素向机场周边地区集中,以机场为中心的经济空间形成了航空关联度不同的产业集群,这种新兴的区域经济形态称之为临空经济。临空经济区的创新开发,包括跑道经济+临空经济+总部经济,涉及航空全产业链的打造。

临空经济案例研究

郑州航空港经济综合实验区

五大定位:国际航空物流中心、以航空经济为引领的现代产业基地、中国内陆地区对外开放重要门户、现代航空都市、中国中原经济区核心增长极。2013年3月7日,国务院批准《郑州航空港经济综合实验区发展规划(2013-2025年)》,标志着全国首个航空港经济发展先行区正式起航。郑州航空港经济综合实验区是全国第一个获批的临空经济示范区,可以说是先有2013年的郑州航空港经济综合实验区,后有2015年7月发布的全国临空经济示范区建设发展的指导意见。

郑州航空港经济综合实验区规划面积415平方公里,规划人口260万人,五大定位分别为:国际航空物流中心、以航空经济为引领的现代产业基地、中国内陆地区对外开放重要门户、现代航空都市、中国中原经济区核心增长极。

2017年,实现地区生产总值700.10亿元,完成规模以上工业增加值295.30亿元,完成固定资产投资680.50亿元,完成一般公共预算收入36.30亿元,完成外贸进出口总额498.10亿美元。其中,航空货运完成50.30万吨,年均增长27.2%,是2012年的3.3倍。

北京新机场临空经济区

北京新机场临空经济区将成为中国国际交往的重要门户和融入全球产业体系的重要节点。北京新机场临空经济区(廊坊区域)紧邻北京新机场,距离航站楼仅3公里。临空经济区规划面积约100平方公里,咫尺新机场,占据机场半小时经济辐射圈,涉及广阳区、固安县、永清县等区域。

主要聚焦:航空物流(航空物流、综合保税、电子商务)、科技创新(航空基础技术创新、航空器研发、通用航空配套产品研发)等产业。 打造国家对外交往功能承载区 以临空经济区为载体,积极吸引国际航空总部、国际组织、国际知名企业、国际行业协会等相关机构,开展国际性高端论坛、展览展示、商务交流、体育赛事等活动,推动建设京交会永久会址,打造国家对外交往功能承载区。加强政策集成和创新,扩大对外开放范围,在服务贸易扩大开放、投资和贸易便利化、航空服务、金融创新、跨境电子商务等方面先行先试,营造国际化、便利化的营商环境。

根据规划,到2025年,北京新机场客流量将达到7200万人次,货流量200万吨。规划面积约150平方公里,布局航空物流区、科技创新区、服务保障区等3个组团。

青岛胶东临空经济示范区

战略定位为区域性航空枢纽、高端临空产业基地、对外开放引领区、现代化生态智慧空港城2016年10月20日,国家发展改革委、民航局联合印发《关于支持青岛胶东临空经济示范区建设的复函》(发改地区〔2016〕2208号),青岛胶东临空经济示范区正式获批。2016年11月,《青岛胶东临空经济示范区总体方案》发布,明确提出了示范区的战略定位、发展目标和重点任务。

胶东临空经济示范区规划面积149平方公里,战略定位为区域性航空枢纽、高端临空产业基地、对外开放引领区、现代化生态智慧空港城。构建“一核五区一带”空间发展格局,同步带动周边区域建设发展。

“一核”为空港发展核,包括胶东国际机场及其周边区域,总面积约35平方公里。“五区”为通航产业区、航空制造产业区、临空现代服务区、航空特色社区、示范区北区。“一带”为大沽河生态保护带。预计到2025年,航空旅客吞吐量达到3500万人次,机场航空货邮吞吐量50万吨。

重庆临空经济示范区

着力构建“一核五区”的产业空间和“一主轴、三核心、九廊道”的生态空间格局2016年10月20日,国家发展改革委、民航局联合印发《关于支持重庆临空经济示范区建设的复函》(发改地区〔2016〕2209号),重庆临空经济示范区和青岛胶东临空经济示范区同日获批。2017年5月18日,重庆市人民政府印发《重庆临空经济示范区建设总体方案》,到2020年,示范区临空制造业和临空服务业增加值占GDP比重超过50%,R&D投入与GDP的比值达到3.5%,航空客货吞吐量达到5000万人次、100万吨,国际货邮吞吐量超过20万吨。

空间布局按照核心引领、区域联动的发展思路,以十二个功能平台为支撑,着力构建“一核五区”的产业空间和“一主轴、三核心、九廊道”的生态空间格局。“一核”,即临空经济示范核心区,面积42.21平方公里,是临空经济集聚展示窗口。“五区”,即临空制造区、临空商务区、临空物流区、临空会展区、临空保税区5个功能片区。“一主轴”为生态景观主轴。“三支点”为航空文化公园、重庆中央公园、湿地科普公园。“九廊道”为9条线性生态景观廊道。

广州临空经济示范区

广州临空经济示范区规划总面积135平方公里,其中机场区域面积41平方公里。2016年12月,国家发展改革委、民航局联合印发《关于支持广州临空经济示范区建设的复函》(发改地区〔2016〕2810号),同意广州设立临空经济示范区。

广州临空经济示范区规划总面积135平方公里,其中机场区域面积41平方公里。示范区的获批有利于提升广州白云国际机场作为全球航空枢纽的国际竞争力,有利于带动珠三角地区在更高层次和更宽领域参与全球产业分工。

广州白云国际机场是中国三大国际枢纽机场之一,已入驻南方航空、九元航空等70多家航空公司,开通国际航线136条,通达全球216个航点。2017年,广州白云国际机场旅客吞吐量6583.69万人次、货邮吞吐量178万吨,到2020年,旅客吞吐量和货邮吞吐量将分别达到8000万人次、250万吨。

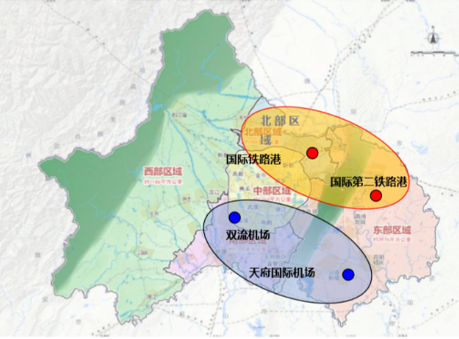

成都临空经济示范区

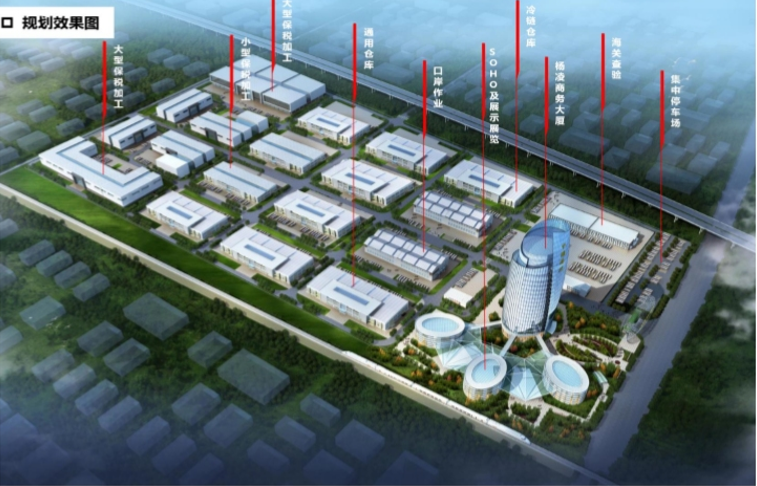

分为五大功能,航空港功能区、临空高端制造产业功能区、航空物流与口岸贸易功能区、临空综合服务功能区、生态防护功能区。2017年3月3日,国家发展改革委、中国民航局正式批复设立成都临空经济示范区。

成都临空经济示范区位于成都市双流区,规划面积约100.4平方公里,分为五大功能,航空港功能区、临空高端制造产业功能区、航空物流与口岸贸易功能区、临空综合服务功能区、生态防护功能区。