干货|乡村特色旅游推进区域经济发展的创新对策!

发展乡村特色旅游是在推进乡村振兴目标下实现区域经济协调持续发展的重要途径。在当前产业不断融合的宏观趋势下, 塑造乡村旅游特色, 实现旅游业与传统农业的结合对区域经济发展具有重要意义。针对当前乡村旅游特色精品不足、基础设施不健全、区域协同发展不到位及生态环境破坏等问题, 提出以乡村特色旅游推进区域经济发展的创新对策。

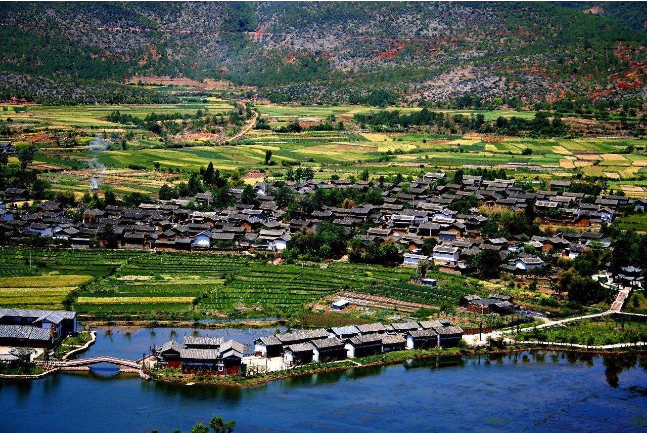

发展乡村特色旅游是实施乡村振兴战略的重要一环, 对推进区域经济发展具有重要意义。在当前发展全域旅游的进程中, 应结合十九大报告提出的“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”[1]的总要求, 培育乡村特色旅游精品, 加快对传统农业的转型升级。依托第一、二、三产业的融合发展, 为乡村振兴视阈下的特色旅游夯实基础, 加快乡村旅游服务的深度开发。使农业生产优势有效支撑特色旅游的创新发展, 激活区域经济的协调共进, 从而通过特色旅游开发和区域经济的融合发展, 在乡村振兴进程中打造新时代的美丽乡村。

一、乡村特色旅游对推进区域经济发展的重要意义

旅游业是充满活力和创新能力的行业之一, 乡村特色旅游将传统的农业、农村、农民与极富动态性、服务性、趣味性的旅游业结合起来, 有助于优化区域经济结构, 推动区域基础设施的健全化。激活农民的创业、就业热情, 并使区域经济发展所需的良好生态环境得到保护和塑造, 对区域经济的可持续发展具有重要意义。

(一) 有助于优化区域经济发展结构

乡村特色旅游与区域经济的结合是对全域旅游理念的有效落实, 可有效调动农村一、二、三产业的有机融合, “带动了景区及周围地区的经济增长”[2], 使乡村旅游成为整合不同产业优势资源的“融合器”, 可提升农产品的市场需求量, 促进农村二、三产业更好地服务特色农业发展, 使农业生产、旅游产品设计制造与旅游服务形成完整的乡村旅游产业链, 促进乡村休闲特色旅游的繁荣发展。改变农村地区单一依靠农业生产, 而二、三产业发展动力不足的局面, 使围绕乡村旅游的周边产品生产销售及文化、信息、商业、运输等资源得到激活, 促进区域经济结构的进一步优化和升级, 加快农村区域经济的多元化转型进程。

(二) 推动农村基础设施的健全化

发展乡村特色旅游的关键在于要使游客生成舒适、美好的旅游体验, 因此区域内的基础设施建设十分关键。健全完备的基础设施可以为游客提供良好的公共服务, 保证道路畅达、住宿舒适、安全便捷。发展乡村特色旅游将促使区域内的道路、桥梁、游客服务中心以及医疗、餐饮、娱乐、购物、住宿等一系列公共服务得到进一步健全。有效改善区域经济发展的投资环境, 使乡村特色旅游吸引更多的优质投资, 进一步激活市场消费能力。使乡村特色旅游扩大知名度和美誉度, 打开乡村特色旅游的国际国内市场, 从而建立区域经济的良性发展模式。

(三) 鼓励农民全面融入区域经济发展实现有效增收

发展乡村特色旅游的直接成果是实现农民增收, 在区域资源的大整合、大调动之下, 区域整体接待能力将得到提升, 可为农民实现多元化经营创造有利的条件, 使以乡村特色旅游为纽带的区域协同发展让农民共同受益。在发展乡特色旅游的过程中, 农民将独特的自然优势和特色农业资源优势转化为经营性资产, 通过旅游创业与就业, 进一步融入到住宿、餐饮、小商品生产销售及服务等行业中, 重新塑造了农民的新角色, 使农民的直接经济收益得到迅速提升。乡村特色旅游在满足区域旅游业发展需要、提高地方财政收入的同时, 可实现农业自然资源、人力资源、经济资源的优化配置, 促进农民收入提升, 更好地满足农村群众对美好生活的需求。

(四) 使区域生态环境得到重点保护与塑造

近些年来, 我国的城镇化发展十分迅速, 保留“原汁原味”的乡土情怀成为了人们的共识。发展乡村特色旅游, 可以依托传统农业的自然生态优势, 促进区域经济的生态化发展, 走出一条依靠“绿水青山”创造“金山银山”的生态化农村经济发展道路。传统农业的主要生态特点是低污染、低耗能, 具有良好的生态自净功能, 对协调区域生态平衡具有重要作用。依托传统农业发展乡村特色旅游, 关键在于保留住美丽乡村特有的生态环境, 增强游客与自然环境近距离接触的自然体验, 这是塑造乡村特色旅游精品的基本前提。通过对原有农业生态环境的保护, 并在此基础上对绿植、景观、水系、荒山等自然条件的改造, 最大程度地塑造美丽乡村崭新的生态形象, 增加乡村特色旅游的生态元素, 可为区域经济的生态化发展创造有利的条件。

二、发展乡村特色旅游存在的现实问题

近些年来, 我国各地纷纷发展乡村旅游, 使乡土文化转化为了经济效益, 进一步丰富了农村经济的内涵, 在推进区域经济发展方面发挥了重要作用。然而, 当前乡村旅游尚存在着项目同质化、原生生态资源遭破坏、基础设施不健全以及监管不到位等问题, 制约了乡村特色为旅游的健康发展。

(一) 同质化开发导致乡村旅游特色不强

近几年来, 快节奏的城市生活使“周边游”逐渐成为短期旅游消费的首选, 各地抓住机遇在发展乡村旅游方面做出了一定的成绩, 使特色采摘、农家乐、乡村美食节等项目初步成型, 获得了一定的旅游市场占有率。然而由于乡村旅游对区域资源具有依赖性, 且核心特色容易被模仿和复制, 也造成了特色美食、特色景观、特色采摘却“无特色”的问题。高度的同质化开发削弱了乡村旅游的独特性。同时也出现了旅游商品商业化、趋同化以及乡村设施建设城市化等问题。部分经营者为了制造“噱头”吸引游客, 在利益的驱使下将外地民族文化、乡土文化盲目引进来, 造成游客对乡村文化的认知错误, 使乡村本土的特色文化被低层次开发和扭曲, 导致乡村旅游文化的“空心化”问题。乡村原生文化的完整性被打碎, 使游客无法在特色乡村旅游中找到鲜明的差异性体验, 导致乡村旅游难觅“回头客”。此外, 由于同质化开发以至于核心竞争力不足, 也引发了低价竞争、产品及服务质量降低等问题。

(二) 原生自然资源保护不足加大区域经济发展的生态负荷

原生自然资源是乡村特色旅游的“先天优势”, 良好的自然环境使乡村特色旅游包含了健康养生、亲近自然、返璞归真的意蕴, 是乡村旅游的亮点所在。但从当前来看, 由于对原生自然资源保护不足, 出现了乡村自然资源浪费和被破坏的问题。以“草原农家乐”为例, 由于对区域生态环境保护不力, 造成了草场退化, 一度出现了“浅草未能没马蹄”的现象。归根结底在于乡村特色旅游开发中的生态保护意识弱化, 过于看重短期利益, 加之部分开发者和经营者生态知识不足, 导致在特色旅游项目开发中忽视了环境保护。同时, 由于管理不善和游客素质良莠不齐, 导致在春夏旅游高峰期内出现了大量废弃物堆积、游客踩踏和攀折园林草木等问题。乡村特色旅游开发对自然环境的忽视, 为发展生态农业和区域经济的可持续发展带来了消极的影响, 增大了区域经济发展的生态负荷。

(三) 未形成区域产业协同发展的乡村特色旅游新业态

乡村特色旅游积极参与和融入区域经济发展是全域旅游理念下的一种理想业态。因此乡村特色旅游离不开地方政府的组织引导、社会的多方参与、产业链的搭建成型以及市场主体的全面进入。只有区域内一、二、三产业实现协调发展、相互服务、相互带动, 才能够推进区域经济的健康可持续发展。目前, 乡村特色旅游尚缺少完善的市场参与机制, 区域内的教育资源、经济资源、人力资源以及信息资源等向乡村旅游业的自由流动不足, 乡村旅游周边产品的生产规模化不强, 旅游服务与城镇对接不充分。乡村特色游的新媒体联合宣传滞后, 缺少信息化的宣传推介平台。此外, 乡村本土农民在旅游业态中处于利益链末端, 而农民是民俗文化的传承者和乡土资源的善用者, 然而目前稍具规模的乡村特色旅游项目均由企业开发与经营管理, 使农民成为了乡村特色旅游的一线劳动力, 企业与当地农民利益分配的不合理, 无法激活农民充分参与乡村特色游的热情。

(四) 乡村特色旅游缺少常态化的监管机制

近几年来, 围绕乡村旅游“欺客”、“宰客”的网络热议不绝于耳, 如一度引发网络热议的“雪乡宰客”事件, “天价”消费、旅游服务不健全及卫生问题使远近闻名的乡村旅游地标性景区“雪乡”备受指责。此类乡村特色旅游的现象突出了相应监管机制的“短板”。目前, 我国很多地区的乡村旅游业发展存在着多部门交叉管理的问题, 在缺少乡镇一级的旅游服务及监管机构的情况下, 使乡村特色旅游监管的“遥控”线程延长, 政府、社会、媒体及游客的监督合力未能形成, 不利于建立常态化的旅游监管机制。

(五) 区域基础设施建设不平衡

城镇化建设的不断推进改变了乡村的面貌, 然而相较于同一区域内的县级市、规模化的新型城镇而言, 乡村特色旅游还缺少完备的基础设施条件。由于区域基础设施建设对城镇的倾斜, 使开发时间短、底子薄的乡村特色旅游在交通、物流、公共卫生、餐饮及住宿等方面缺少硬件支持, 难以给游客提供便捷、舒适的出游体验。乡村特色旅游现有的餐饮及住宿等基础服务层次较低、数量不足。使乡村旅游最后成为农家餐饮消费, 造成乡村特色旅游的单一化发展。此外, 由于各部门在推进协同发展中缺少合力, 导致区域内物流、医疗、客运服务等未能持续向乡村续下沉, 造成区域资源配置不均衡, 不能惠及乡村特色旅游的发展。

三、以乡村特色旅游推进区域经济发展的着力点

当前, 推进乡村特色旅游与区域经济的协调发展, 应坚持以问题为导向, 以培育特色为基点, 注重生态保护, 构建区域协同发展的旅游新业态。需建立常态化的乡村特色游监管机制, 不断完善基础设施建设, 为乡村特色游全面融入区域经济发展注入动力。

(一) 加强科学规划打造乡村特色旅游精品

应结合区域经济发展的整体特色与文化底蕴, 加强全域旅游特色的总体定位, 保持区域经济与文化发展的风格一致性。对乡村旅游开发项目进行中长期规划, 避免低质量开发、重复开发与资源浪费问题。要以政府为主导, 以本地文化研究院所为智力支撑, 同时引进专业团队、旅游企业对乡村特色旅游自然资源及民风民俗等文化资源进行整合运用与深度开发, 注重对农民自主旅游创业的专业化引导, 提升农民的旅游创业本领和技能。对旅游线路、特色产品、特色服务及特色文艺项目等进行合理设计。同时需注重与本土民间特色文化传承者进行深度沟通与对话, 将“原汁原味”的乡村特色手艺、民俗、历史等内容进行真实记录和提炼, 将之融入到乡村特色旅游精品项目培育之中, 打造出独具一格并富有区域竞争力的乡村特色旅游精品。

(二) 注重旅游生态保护促进区域经济可持续发展

全面落实绿色发展理念, 将“绿色生态游”作为乡村特色旅游的主线, 建立区域生态补偿机制, 加强对乡村生态环境的监管及维护。重点对自然保护区、度假区及其周边的环境进行时时监督。进一步加强资源管理, 将保护原生自然资源列为乡村特色旅游的重点工作, 从法律及制度层面明确乡村生态环境保护的主体责任, 进一步强化政府的协调职能, 从宏观上对生态资源进行协调开发及利用, 提升乡村资源的利用效率。重点依靠原生生态特色进行绿色改造, 避免出现人工化明显、工艺粗糙的问题。此外, 地方旅游部门与环保部门需加强合作, 长期针对乡村特色旅游从业者、企业及到访游客等进行生态环保知识及生态法律法规教育, 全面提升乡村特色旅游的绿色开发能力和水平。

(三) 创新乡村特色旅游发展的新业态

树立全域旅游及区域协同发展理念, 努力构建产业联动、乡村特色旅游与区域经济协调发展的新型发展业态, “引导多产业融合发展, 形成区域泛旅游产业集群”[3]。结合区域优势, 建立从乡村特色旅游、乡土特色产品生产制造、宣传推介、交通物流、旅游在线服务等为一体的多产业、多行业联动发展模式, 形成区域一、二、三产业协调发展、相互帮扶的理想局面。需促进区域内的教育资源、人力资源、公共服务资源不断向乡村流动。实现乡村特色旅游项目与城镇资源输送的全面对接。搭建新媒体乡村特色旅游宣传推介的“微平台”, 充分利用微博、微信公众号等扩大乡村特色旅游的网络和市场影响力。此外, 要真正使区域经济发展及乡村特色旅游项目收益惠及农民群体, 建立合理的利益分配机制, 依托乡村特色旅游促进农民增收, 激活农民参与区域经济发展的热情, 使农民通过融入乡村特色旅游发展实现自我价值。

(四) 建立健全乡村特色旅游的常态化监管机制

有效的监管是保证乡村特色旅游健康发展的基本前提。需重点围绕乡村特色旅游低价竞争、服务质量低下、欺客宰客等乱象进行针对性立法。旅游质监执法队伍需充分发挥出市场监督执法的职能, 对乡村特色旅游发展中出现的兜售伪劣旅游商品、虚高标价、服务态度恶劣等违法、违规及扰乱市场的行为进行严厉查处, 依靠强而有力的执法及监督监管, 切实保护游客的利益, 整顿乡村特色旅游的经营风气。要建立乡、村一级的旅游监管部门, 依托新媒体智能平台开通群众在线利益申诉渠道, 并对乡村特色旅游发展中出现的违法违规经营问题进行媒体通报, 建立公安、工商、质监、物价等区域多部门联合执法机制, 进一步还原纯洁的乡土环境, 全面推进乡村特色旅游的法治化进程。

(五) 加大投入完善乡村特色旅游的区域基础设施

针对乡村特色旅游发展中基础设施不健全的问题, 需加快城市公共服务向农村下沉, 加大资金投入, 进一步完善道路、通信、医疗、安保等乡镇公共服务基础设施。需开通直达各村镇的乡村特色旅游客运班车与观光公交车。建设乡村风景观光大道, 开辟骑行专线, 建设交通驿站, 沿路设立具备复合功能的乡村主题休闲服务区。同时需针对当前家庭自驾游不断增长的趋势, 建设具有一定吞吐量并配备反向查车系统的停车场, 对往来车辆加强规范管理, 增强乡村特色旅游的接待能力。此外, 结合乡村特色旅游的文化特色, 增建游客服务中心, 设计母婴室及家庭卫生间。使游客服务中心承载更多的休憩调整信息查询、商品采购与邮寄等多种功能。充分挖掘本地人才, 加强对农民从业者的专业培训, 吸引农村大学生志愿者加入, 建立景区专业化的讲解、向导及一线服务团队。

总之, 乡村特色旅游开发是推进区域经济发展的重要途径, 对促进农民增收、保护乡村生态环境以及实现乡村基础设施健全化具有重要意义。当前, 我国的乡村特色旅游在发展中依然存在多种现实问题及障碍, 应全面树立区域经济协调发展理念, 培育乡村特色旅游精品项目。实现区域资源的优化配置, 建立新型旅游发展业态。依靠法治化监督监管及完备的基础设施投建, 为乡村特色旅游全面融入区域经济的协调发展创造有利的条件。(作者:张进财 叶楠馨)