国家级特色小镇空间分布特征

特色小镇是新型城镇化的重要一环。借助Arc GIS、SPSS等分析工具, 以2016年以来中国住房和城乡建设部公布的2批共403个特色小镇为研究对象, 分析国家级特色小镇的总体空间分布特征, 并进一步探讨不同类型特色小镇在地形、区位、人口、产业、文化等要素上的分布差异。结果表明:国家级特色小镇分布呈现“东南密、西北疏”的空间格局, 并伴有明显的空间集聚性, 形成了以长江三角洲地区为代表的多个高密度集聚区。旅游类特色小镇倾向于分布在高海拔、文化氛围浓厚的地区, 而产业类特色小镇倾向于分布在人口密集、产业结构水平高的地区, 两类特色小镇在区位要素上的分布并不具有显著性差异。

自2015年6月浙江省公布第一批省级特色小镇创建名单, 特色小镇建设正式拉开序幕, 到2016年7月中国住房和城乡建设部、国家发展改革委、财政部联合发文要求培育千个国家级特色小镇, 特色小镇正式由地方实践上升到国家层面, 并在全国快速蔓延开来, 引起社会各界的广泛关注, 同时也成为学术界研究的热点问题。

目前有关于特色小镇的研究成果正逐渐增多, 在研究方法上尚以定性研究为主, 定量研究相对较为少见, 同时研究内容上也主要集中于以下两个方面:一方面侧重于对浙江特色小镇成功经验的总结,李鹏举和崔大树则通过对杭州“互联网+”特色小镇的案例分析, 认为特色小镇显著降低了空间交易费用, 提高了资源配置效率。郁建兴等通过对玉皇山南基金小镇为代表6个浙江特色小镇的案例分析, 认为浙江特色小镇的成功主要得益于充分尊重了市场机制的支配地位以及激发了社会力量的主导作用。徐剑锋认为未来浙江特色小镇的建设需要突出主题以及聚焦创新, 并妥善处理好特色小镇建设中的工业化与信息化、工业化与城市化以及产业发展与宜居生态等问题。另一方面侧重于对全国特色小镇建设路径的探索, 如郝华勇认为欠发达地区与浙江等发达地区存在诸多差异, 因此欠发达地区特色小镇建设需要把握精髓、因地制宜以及因阶段施策。刘国斌等提出特色小镇未来的发展要立足于区位特点、培育特色产业、完善评估体系、升级融资方式、转变政府职能、推进产城融合。王振坡等探讨了小镇发展定位、内生发展动力和发展主体权责, 并据此提出特色小镇的发展要积极转变规划理念、加快培育主导产业以及进一步完善制度体系建设。周晓虹认为特色小镇的建设要突出文化创新与再造的重要地位。顾欣等认为科技支撑体系可以为特色小镇的创新发展提供重要动力。

综上, 特色小镇作为一项新生事物, 与之相关的研究成果还略显单薄, 研究视角也相对较为单一, 过于集中在特色小镇建设方面的理论探讨, 并且缺乏一定的量化分析成果。据此, 文中从空间结构的视角, 采用定量的研究方法分析国家级特色小镇的总体空间分布特征, 并进一步探讨不同类型特色小镇在地形、区位、人口、产业、文化等要素上的分布差异, 为特色小镇的研究提供一个新的研究视角, 在丰富现有研究成果的同时, 以期为国家级特色小镇的科学合理布局提供有力的实证研究支撑。

1 材料与研究方法

1.1 数据来源

文中从中国住房和城乡建设部官网获取两批国家级特色小镇名单 (共两批) , 通过百度地图API坐标拾取器获取每个特色小镇的经纬度坐标信息, 从《中国县域统计年鉴 (乡镇卷) 》 (2016) 获取区域面积、常住人口、总就业人数、二三产业就业人数等相关统计数据, 从国家文物局官网获取《中国历史文化名镇村名单》 (共六批) , 从谷歌地图获取各特色小镇的海拔高度。

1.2 研究方法

1.2.1 最近邻指数

最近邻指数是用来判断要素在一定区域内是集聚分布还是分散分布的指标。其原理在于当观测的所有要素与其最近邻要素之间的平均距离大于期望的平均距离 (使用基于假设随机分布的期望平均距离) , 且具有统计学意义上的显著差异时, 要素会呈现出分散分布特征, 否则会呈现出集聚分布特征。

1.2.2 核密度估计

核密度估计是计算要素在其周围邻域中的密度的一种方法, 反映了要素在空间分布中的距离衰减效应, 常被用来寻找点要素在空间分布上的集聚区。

1.2.3 叠置分析

叠置分析是将2个或2个以上的图层要素信息通过叠置融合的方法汇集在一个新的要素图层中, 通过不同图层要素的综合对比分析要素之间的关联关系[10]。文中将不同类型特色小镇的地理位置信息图层与小镇的其他属性图层, 如海拔高度、区位优势度、人口密度、产业结构水平、文化氛围等图层进行叠加融合, 以此对比分析不同类型特色小镇在各要素上的分布差异特征。

1.2.4 独立样本t检验和卡方检验

独立样本t检验通常被用来推断两个独立样本各自所代表的总体均值是否相等, 其原假设为两个独立样本的总体均值相等。该检验方法在使用过程中需要满足样本总体服从正态分布以及两独立样本各自所在总体具有相同方差的假定。卡方检验是一种用于对两个分类变量间是否独立进行统计推断的方法, 其原理为考察基于原假设的理论频数分布与实际频数分布的差异大小, 并以此求出相应的P值, 当观察频数与期望频数越接近时, 卡方值越小, 反之则越大, 其原假设为分类变量的观察频数与期望频数相同。

2 结果与分析

2.1 总体空间分布特征

从图1国家级特色小镇空间分布可以看出, 总体上东南沿海地区的特色小镇数量相对较多, 而西部内陆地区的特色小镇数量则相对较少, 国家级特色小镇分布呈现“东南密、西北疏”的空间格局。同时, 利用公式

(1) 中的最近邻指数可以计算出特色小镇点状分布的平均观测距离为65543.54m, 预期平均距离为104699.06m, 最近邻指数R为0.6260, 且利用公式

(2) 可计算出Z得分为-14.3626, P值为0.000, 远低于1%的显著性水平, 说明国家级特色小镇在空间上呈明显的集聚分布态势。

(1) 中的最近邻指数可以计算出特色小镇点状分布的平均观测距离为65543.54m, 预期平均距离为104699.06m, 最近邻指数R为0.6260, 且利用公式

(2) 可计算出Z得分为-14.3626, P值为0.000, 远低于1%的显著性水平, 说明国家级特色小镇在空间上呈明显的集聚分布态势。

进一步地, 利用公式

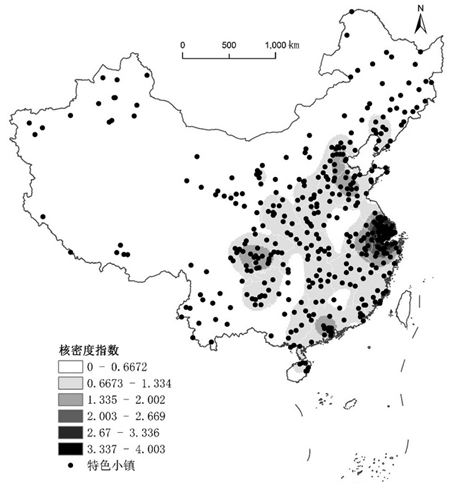

(3) 可计算出国家级特色小镇的核密度估计 (图2) 。从图2中可以发现, 国家级特色小镇在长三角地区形成了一个十分明显的高密度集聚区, 除此之外, 在珠三角地区、四川盆地地区、华北平原北部地区也形成了一定规模的高密度集聚区。正是由于这些地区的自然条件优越, 气候温暖湿润, 交通十分便利, 地区的经济发展水平也相对较高, 特色小镇的发展具有良好的先天条件与后天基础, 特色小镇的集聚现象才相对较为普遍。

(3) 可计算出国家级特色小镇的核密度估计 (图2) 。从图2中可以发现, 国家级特色小镇在长三角地区形成了一个十分明显的高密度集聚区, 除此之外, 在珠三角地区、四川盆地地区、华北平原北部地区也形成了一定规模的高密度集聚区。正是由于这些地区的自然条件优越, 气候温暖湿润, 交通十分便利, 地区的经济发展水平也相对较高, 特色小镇的发展具有良好的先天条件与后天基础, 特色小镇的集聚现象才相对较为普遍。

2.2 不同要素上的分布差异特征

不同类型特色小镇具有不同的发展特征, 这也会导致对不同要素的空间分布偏好存在差异。参考林玮[11]的研究成果, 文中将国家级特色小镇从收入来源和盈利模式两个维度划分为旅游类特色小镇和产业类特色小镇, 前者主要是从旅游强镇演变而来, 以生态旅游、文化旅游、休闲度假旅游等为发展动力, 后者则是主要从工业重镇演变而来, 以传统产业、特色产业以及高端服务产业等为发展动力, 其中, 旅游类特色小镇共190个, 产业类特色小镇共213个。两类特色小镇在各要素上的空间分布 (图3) 。

2.2.1 地形要素

地形往往在很大程度上影响了一个地方的传统文化、生活和生产方式以及交通发达程度[12], 特色小镇的空间布局自然是会受到地形要素的制约。海拔高度通常被用来作为一个地区地形状况的衡量指标[13], 因此文中将采用各特色小镇的海拔高度来考察不同类型特色小镇在地形要素上的分布差异。

由图3中不难发现, 鉴于我国的总体地势为西高东低、呈阶梯状分布, 高海拔的旅游类特色小镇和产业类特色小镇均位于我国的西部地区, 但高海拔的旅游类特色小镇在数量上要明显高于产业类特色小镇, 且从两类特色小镇海拔高度的独立样本t检验可知, 在方差非齐性的情况下, t值为3.767, 并在1%的水平下显著, 说明两类特色小镇在海拔高度上的差异是显著的, 这也意味着相对于产业类特色小镇而言, 旅游类特色小镇的海拔高度相对更高, 更倾向于分布在高海拔地区。这一方面是由于高海拔地区具有相对丰富的自然资源, 且地文景观、生物景观多样, 旅游类特色小镇的发展具有资源禀赋优势, 另一方面则是由于相对于低海拔地区而言, 高海拔地区的交通、通讯等基础设施往往较为落后、生态环境也相对较为脆弱, 很大程度上制约了产业类特色小镇的发展。

2.2.2 区位要素

区位对于特色小镇的发展十分重要, 具有良好的区位优势, 便意味着将更有可能接受到周边城市的辐射带动, 方便获取更多的物流、人流、资金流、信息流, 从而迅速成长起来[14], 因此区位要素也成为特色小镇空间布局的关键要素之一。文中借鉴靖学青[15]的做法, 以各特色小镇到周边地级及以上城市的最短直线距离来构建各特色小镇的区位优势度, 具体来说, 通过百度地图获取特色小镇政府所在地的坐标, 再获取特色小镇周边地级及以上城市的政府所在地坐标, 计算出特色小镇到周边城市的最短直线距离, 同时为了让区位优势度成为一个正向指标, 文中对所获取的所有最短直线距离取倒数进行正向化处理。

图1 国家级特色小镇空间分布

旅游类特色小镇与产业类特色小镇在区位要素上的地区差异并不明显, 同时高区位优势度的旅游类特色小镇数量与高区位优势度的产业类特色小镇数量也并没有相对较明显的差异, 结合两类特色小镇区位优势度的独立样本t检验可知, 在方差齐性的情况下, t值为0.631, 并在10%的水平下仍不显著, 说明两类特色小镇在区位优势度上的并不具备统计学意义上的显著性差异, 因此旅游类特色小镇和产业类特色小镇在区位要素上的空间分布差异并不显著。其中可能的原因在于, 相对较好的区位优势能够为旅游类特色小镇带来更多的客源优势, 具备更高的交通通达性, 同时能够为旅游资源的开发提供较为充足的资金, 因此旅游类特色小镇倾向于在城市周边布局, 而区位优势也能为产业类特色小镇的发展提供人才、技术、资金、信息等支持, 营造更良好的成长环境, 所以两类特色小镇均偏向于分布在区位优势明显的地方, 空间分布不具有显著性差异。

2.2.3 人口要素

特色小镇建设是推动我国新型城镇化建设的一项具体措施, 因此特色小镇必然要有一定的人口规模, 并具备人口集聚能力, 给特色小镇的发展带来源源不断的动力[16], 因此人口要素也是制约特色小镇发展的重要因素之一。借鉴毛其智等[17]的做法, 文中以常住人口占行政区域面积衡量的人口密度来测度两类特色小镇的人口集聚程度。

由图3看出, 高人口密度的旅游类特色小镇和产业类小镇多分布于我国的东部沿海地区, 同时高人口密度的产业类特色小镇数量上也明显多于旅游类特色小镇, 且从不同类型特色小镇人口密度的独立样本t检验可知, 在方差齐性的情况下, t值为-2.875, 并在1%的水平下显著, 说明相比较于旅游类特色小镇, 产业类特色小镇更偏向于分布在人口密集地区。这主要是因为旅游类特色小镇的发展具有强烈的资源依赖性, 必须以旅游资源为依托, 集中分布在旅游资源丰富的地区, 但对人口集聚的要求相对较弱, 尤其是现代交通体系的不断完善, 大大压缩了旅游目的地与旅游客源地的时空距离, 人口集聚已不再是制约旅游类特色小镇发展的核心要素, 而产业类特色小镇的发展仍需要一定的劳动力投入, 同时人口的高度集中也能为产业类特色小镇创造更大的潜在市场需求, 因此产业类特色小镇仍偏向于分布在人口密度大的地区。

2.2.4 产业要素

特色小镇要求具备特色鲜明的产业形态, 同时要能够通过扩大就业容量实现对人口的吸引力[18], 可见产业要素对于特色小镇的空间布局也起到了十分重要的作用。考虑到数据的可获得性, 同时参考于婷婷等[19]的做法, 文中将采用各特色小镇的二三产业就业人数占总就业人数的比重来衡量各特色小镇的产业结构水平, 以此来考察两类特色小镇在产业要素上的分布差异。

从图3可以看出, 高产业结构水平的旅游类特色小镇和产业类小镇在我国的东部地区分布相对较多, 以长三角和京津冀地区最为突出, 同时高产业结构水平的产业类特色小镇数量上也相对多于旅游类特色小镇, 且由不同类型特色小镇产业结构水平的独立样本t检验可知, 在方差齐性的情况下, t值为-2.771, 并在1%的水平下显著, 说明相比较于旅游类特色小镇, 产业类特色小镇更偏向于分布在高产业结构水平地区。这可能是高产业结构水平地区的基础设施往往也更加配套和完善, 能够为产业类特色小镇的发展提供更高效、集中化和专业化的服务, 同时带来信息、科技等方面的诸多优势, 而这些并不是以资源禀赋为主导的旅游类特色小镇特别看重的。

2.2.5 文化要素

特色小镇建设过程中需要发挥文化的先导性和引领性作用, 这就要求在加快推进特色小镇硬件设施建设的同时, 通过增强文化自觉、充分挖掘历史文化内涵、强化文化凝聚力、彰显文化特色、提升文化软实力, 为特色小镇建设提供强有力的精神支撑[20], 可见文化要素也是影响特色小镇空间布局的重要因素。然而, 文化作为一个相对较为宽泛的概念, 往往很难加以量化。不过, 由于历史文化名镇是地区文化特色传承的重要载体[21], 因此历史文化名镇也会具有更为浓厚的文化氛围。文中通过匹配荣获中国历史文化名镇称号的特色小镇名单来考察两类特色小镇在文化要素上的分布差异。

从图3可以看出, 属于国家历史文化名镇的旅游类特色小镇和产业类小镇呈现出东南多、西北少的空间分布格局, 从两类特色小镇所属的国家历史文化名镇数量来看, 旅游类特色小镇中的国家历史文化名镇数量上明显多于产业类特色小镇, 且依据不同类型特色小镇文化氛围的卡方检验可以发现, 卡方值为20.727, 且在1%的水平下显著, 说明旅游类特色小镇的文化氛围要明显高于产业类特色小镇, 旅游类特色小镇更倾向于分布在文化氛围浓厚地区。显然, 文化本身就是一种极为重要的旅游资源, 以文化资源衍生出的文化旅游便是以历史遗迹、建筑、民族艺术和民俗、宗教等文化资源为依托的, 因而旅游类特色小镇必然会偏向于在文化氛围浓厚的地区布局, 而对于产业类特色小镇而言, 文化资源并不能与劳动力、资金、科技相提并论, 因此产业类特色小镇对文化氛围的偏向并不明显。

3 讨论

文中从点状要素的传统分析方法入手, 在获取了国家级特色小镇的经纬度坐标信息的基础之上, 利用最近邻指数与核密度估计方法分析了国家级特色小镇的总体分布集聚性以及具体的集聚分布地区, 并进一步地从地形、区位、人口、产业、文化等要素角度探讨了旅游类特色小镇与产业类特色小镇的空间分布差异, 方法较为科学, 结论较为可靠, 同时文中的分析也为适度放宽中西部地区国家级特色小镇的申报名额限制, 以及中西部地区国家级特色小镇申报类型选择提供了实证依据。然而, 值得指出的是, 受制于数据的可获得性, 文中对国家级特色小镇空间分布特征的研究还较多的局限在对空间分布全局特征的把握, 有关空间分布的局部特征分析还略显不足, 这也是以后需要进一步丰富和完善的地方。

4 结论

文中借助ArcGIS、SPSS等分析工具, 分析了我国国家级特色小镇的总体空间分布特征, 并进一步探讨了旅游类特色小镇与产业类特色小镇在地形、区位、人口、产业、文化等要素上的分布差异, 所得出的主要结论如下:

(1) 国家级特色小镇空间分布的不均衡性较显著, 总体上东南沿海地区的国家级特色小镇数量相对较多, 而西部内陆地区的国家级特色小镇数量则相对较少, 最近邻指数表明国家级特色小镇在空间上呈明显的集聚分布态势, 核密度估计表明国家级特色小镇主要集聚分布在长三角、珠三角、四川盆地、华北平原北部四个地区。

(2) 旅游类特色小镇和产业类特色小镇由于具有不同的收入来源和盈利模式, 因此对不同要素的分布偏好存在差异, 具体表现为旅游类特色小镇倾向于分布在高海拔、文化氛围浓厚的地区, 而产业类特色小镇倾向于分布在人口密集、产业结构水平高的地区, 但由于两类特色小镇的发展都离不开区位要素的强力支撑, 因此两类特色小镇在区位要素上的分布并不具有显著性差异。(作者:时浩楠 杨雪云)

下一篇:岳西县温泉特色小镇规划策略初探