本文主要探讨了我国武术产业融合发展与多元化经营的现状。随着国家政策支持和市场需求的增长,武术产业在培训、文化、赛事等领域迅速发展。

一、武术产业与体育产业发展背景

1.1、我国武术产业概况

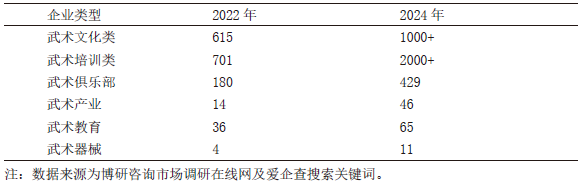

我国武术培训行业在过去几年中发生了显著的增长,预计在未来几年内将继续保持这一势头。随着健康意识的提升和中华优秀传统文化的复兴,越来越多的人开始关注武术培训。2023 年,中国武术培训行业的学员人数达到了约1800万人,同比增长10%。另外,政府对武术产业的扶持力度也不断加大。2019 年,国家体育总局联合多部门印发了《武术产业发展规划(2019—2025 年)》,分析了当前我国武术产业发展基础与面临形势,部署了下一阶段武术产业发展的主要任务,提出稳步推进各级武术项目协会改革,基本形成布局合理、功能完善、门类齐全的武术产业体系。相关政策的发布与实施将大力推动武术产业的发展。从企业数量的变化也可看出武术产业的整体发展规模。

表1 我国2022 年与2024 年武术企业类型及数量对比(单位/ 家)

从当前市场预测情况来看,我国武术行业有望继续保持稳健增长。预计到2025 年,武术培训市场规模将达到约650亿元人民币,复合年增长率约为15%。学员人数预计将突破2200 万人,其中青少年学员仍将是主要增长动力。随着行业标准化和规范化的推进,优质培训机构的市场份额将进一步扩大,行业集中度有望提高。

1.2、我国体育产业概况

我国体育产业在国家政策驱动和消费升级背景下发展迅速。据国家统计局数据显示,2023 年体育产业总规模达3.67万亿元人民币,同比增长11.3%。国务院《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》提出,2025 年体育产业规模目标将突破5 万亿元。而在细分领域中,健身休闲业增长显著,2023 年健身会员人数达1.2 亿人,较2020 年增长35%。竞赛表演业加速复苏,中超联赛、CBA 等职业赛事场均观赛人次恢复至2019 年的85%。体育服务业占比提升至53.6%,数字化转型成效显著,在线健身平台Keep 月活用户突破3000 万。冰雪产业乘冬奥东风持续扩容,2023 年参与人数超7000 万,相关产值突破6000 亿元。“体育+”融合业态蓬勃发展,体育旅游、康养等新场景占比提升至18%。未来,智能化装备、沉浸式赛事体验及体教融合将成为产业增长新引擎。

二、我国武术产业融合发展的优劣势与分析

2.1、政策层面优势汇总

武术产业近年来的快速发展,离不开国家政策层面的持续赋能。政策的颁布体现出了从顶层设计到专项规划的过程及从市场监管到战略协同的推进。国家通过一系列政策文件为武术产业搭建了立体化的支持网络,形成了“政策组合拳”的护航效应。

首先看政策支持力度。自1995 年《体育产业发展纲要》首次确立产业地位以来,武术作为重点发展领域始终占据政策核心地位。特别是2014 年国务院46 号文件首次将武术列为重点推广项目,标志着传统武术正式进入国家产业战略序列。政策层敏锐地洞察了武术的跨界价值。2016 年,《关于加快发展健身休闲产业的指导意见》提出推动武术与健康产业相结合。2017 年总局发布首个武术赛事监管文件,建立分级分类管理体系。2018 年,《关于加快发展竞赛表演产业的指导意见》则创新提出武戏融合模式,鼓励武术赛事与文化演出联动。这种“武术+”的政策思路,直接催生了武术培训、赛事运营、文化IP 开发等多元业态。2019 年出台的《武术产业发展规划(2019—2025 年)》更是开行业先河,系统提出武术产业发展的五年路线图,这在其他传统体育项目中较为罕见。

其次是规范管理创新。针对行业乱象,2022 年新修订的体育法更从法律层面为产业发展提供支持,配合蓝皮书中的行业研究,形成“法律+ 政策+ 标准”的三维治理架构,这在体育细分领域管理中具有示范意义。另外,更要看到武术产业融合发展的战略协同优势。武术产业巧妙对接了“健康中国”“文化强国”等国家战略,这种政策叠加效应使其能同时调动体育、文旅、教育等多部门资源。如“太极进校园”工程就实现了体育总局与教育部的政策联动,这种跨部委协同在其他产业中并不多见。

表2 武术产业历年来政策汇总

通过表2 可知,国家层面对武术产业的支持已形成“五年一规划、年年有新政”的持续推力,既有宏观战略指引,又有具体实施路径。这种政策不仅为武术产业转型升级提供了坚实保障,还成为行业复苏的关键支撑。

2.2、产业发展层面的劣势分析

在武术产业加速融合与多元化发展的过程中,仍存在两大致命短板,制约着武术产业的高质量发展。

其一是无形资产保护机制存在明显漏洞。尽管当前武术IP 开发成果显著,比如持续热播的《武林风》节目、少林武术节等品牌成功打通了文旅市场,但“重开发、轻保护”的思维导致核心资产频频流失。以少林寺为例,其商标在海外遭大规模抢注,虽后期艰难启动维权,但对品牌商誉的损害已成既定事实。当前,对商标、版权、赛事IP 等无形资产的保护仍停留在事后补救模式,法律规范与企业防范意识未能形成合力。若缺乏类似商标预警系统的前置保护机制,未来武术文创、数字内容等新兴业态的拓展恐将面临更大的侵权风险。

其二是管理体制滞后,制约了市场活力的释放。武术产业虽已初具规模,但监管体系尚未跳出“强政府、弱市场”的框架。一方面,市场监管存在盲区,如“马大师事件”暴露出行业准入门槛模糊、师资认证标准缺失等问题,直接冲击消费者信任。另一方面,政府过度主导资源配置,导致社会资本参与度低,市场化运营空间受限。例如,“武术+ 文旅”“武术+ 教育”等融合项目常因行政审批烦琐而推进缓慢,抑制了创新动能。这种既管不全又放不开的管理模式,使得产业难以形成自我调节的市场生态,制约了多元化经营路径的探索。(作者:李杏)