文化旅游示范区是全新形态的开发区形式和管理单元,其总体规划的编制方法不同于传统开发区总体规划,前者更加注重对文旅产业发展的布局和支撑。平顺生态文化旅游示范区总体规划的编制,提出了基于文旅产业项目导向的理念和方法,着重进行产业发展分析,将文旅项目直接纳入规划,以此作为总体规划编制的核心组成部分,是对同类型规划编制方法的有益探索。

一、概述

1.1 规划背景

生态文化旅游示范区是山西省除经济技术开发区、高新技术产业开发区外的又一新的开发(示范)区类型,是创造性贯彻“两山”理论的重大举措。设立生态文化旅游示范区旨在深入贯彻落实习近平生态文明思想,深化体制机制改革,创新文旅融合路径,做靓绿水青山底色,挖掘历史文化内涵,打造特色文旅品牌,着力将我省生态文化旅游示范区打造成践行“两山”理论的山西样板。

1.2 平顺县自然和人文概况

平顺县地处晋冀豫三省交界,属于山西省东南部,长治市东部,东与河南林州市接壤,南与壶关县相连,西与长治市潞州区连接,北与黎城县、河北涉县毗邻,交通区位优势明显。

平顺县属暖温带大陆性季风气候,四季分明,地处“黄金人居带”的北纬36°~37°之间,冬无严寒,夏无酷暑,全县森林覆盖率达37.33%,空气质量优良,是名副其实的“天然氧吧”,被誉为上党地区的后花园,华北地区的绿色屏障。据长治市第二次水资源评价统计,平顺县多年平均水资源总量为2.9331亿m3.水资源丰富。因境内不同区域存在海拔、地势的差异,平顺县全境分为3个气候小区,其中包括温和半干旱气候区,海拔1000m~1200m;暖和干旱气候区,海拔400m~700m;东南山凉温半湿润区,海拔1200m~1800m。三种不同的气候小区形成了平顺县风格各异、各具特色的自然环境条件。

平顺县文化底蕴深厚,形成了生态文化、以纪兰精神为代表的劳模文化以及悠久的历史文化,构建了“绿、红、古”三大主题特色。其中:生态文化作为全县发展的基底文化,形成了以太行山水、优质物产及传统村落为代表的旅游资源;历史文化为平顺遗留了千余处文物古迹,所拥有的全国重点文物保护单位总量居全市之首;同时,全县先后产生4位全国劳动模范,100多位省部级劳模,被称为“劳模之乡”,孕育了坚忍不拔、不屈不挠的“纪兰精神”,成为平顺发展的精神财富和极具特色的文化资源。

二、规划区域现状分析

2.1 规划范围

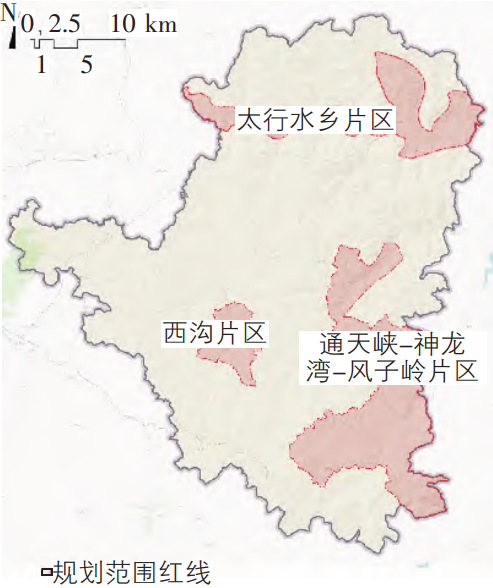

平顺县生态文化旅游示范区包括:西沟片区、太行水乡片区、通天峡-神龙湾-风子岭片区(见图1),总面积349km2.约占平顺县域面积1510km2的23.2%。四至范围:东至石城镇下马塔村,南至杏城镇背泉村,西至北耽车乡王曲村,北至石城镇流吉村。规划范围内涉及2镇(石城镇、杏城镇)、5乡(西沟乡、北耽车乡、阳高乡、虹梯关乡、东寺头乡),共71个村。按三大片区设置,分别是西沟片区34km2、太行水乡片区102km2、通天峡-神龙湾-风子岭片区213km2.

图1 规划范围图

2.2 经济社会发展现状分析

示范区常住人口约3.83万人,占全县总人口15.25万人的25.11%。第一产业以玉米、谷、麦、马铃薯及道地中药材等作物种植为主,占地区国内生产总值的12.6%;第二产业以采矿、风电、农副产品加工为主,占地区国内生产总值的27.3%;第三产业以旅游业为主,占地区国内生产总值的60.1%,其中旅游业以示范区内的太行水乡、通天峡、天脊山、神龙湾等景区为代表。

2.3 基础设施现状分析

示范区内受地形等因素的影响,道路基础设施薄弱,主要集中在各乡镇的行政中心,对外辐射作用有限。部分景点和景区缺少横向联系,交通可达性较差。部分地区的旅游交通依赖太行天路和挂壁公路,交通设施建设相对落后。规划区域范围内部分景区景点用地受山地限制,缺乏停车空间。规划区域范围内配套服务设施如医疗卫生、教育、通讯、市政等,主要集中于规模相对较大的居民聚集区,无法有效覆盖全区域。

三、规划布局

3.1 规划思路和定位

在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,树立“绿水青山就是金山银山”的强烈意识,将生态发展理念始终贯彻到示范区的规划、开发、管理、服务的全过程。落实“双碳战略”(碳达峰与碳中和),采取“低碳策略”,倡导低碳旅游,在规划中融入低碳文化价值理念,加深游客对“双碳”目标的认知,促使游客进行低碳消费行为,从消费端减少文化旅游行业整体碳排放总量,提升旅游者的生态文明程度,推进旅游业高质量发展。以此为契机,加快农村能源结构调整,增加绿色低碳能源供给与消费,充分发挥绿色发展的价值理念,促进产业发展与生态环境和谐共生。

充分发挥示范区的整体优势,按照统一规划、分期开发、优势突出、特色鲜明、合理布局、产城一体、创新驱动、集约发展的要求,以太行山水人文为发展主体,以“纪兰精神”为根本动力,以历史文化为底蕴支持,按照“两轴·四区”的规划结构布局,实施以太行山生态文化旅游产业发展工程为主导和支柱,以中医药健康产业发展工程、现代特色农业发展工程为体系依托的三大产业工程。按照西沟、太行水乡、通天峡-神龙湾-风子岭三大片区分组团集约发展,实现各类资源的优化配置,提高土地利用效率。完善道路交通、给水、排水、电力等基础设施建设,以及绿地生态景观及消防安全等,最终以示范区为主体,争创国家级旅游业改革创新先行区;结合中医药产业特色构建国家康养旅游示范基地;打造成为山西省“太行品牌”省级生态文化旅游示范区的先导区;在全省提出的“乐水、尚城、崇山”三大旅游品牌体系中,助力“崇山”旅游品牌的发展;建成对接长治1+5城市群的现代服务业发展高地,平顺全域旅游示范区的主战场;全县产业集聚核心区和社会就业的吸纳区,成为资源节约、环境友好、优势明显、特色鲜明、布局合理、集约高效、服务优良、设施配套完善、功能齐全,具有不断创新、孵化能力和经济可持续发展的省级生态文化旅游示范区。

3.2 规划结构布局

平顺生态文化旅游示范区涵盖了西沟、太行水乡、通天峡-神龙湾-风子岭三大片区,旅游资源特色鲜明,地域辨识度高,初步形成了以太行水乡、通天峡、天脊山为主的3个国家AAAA级景区和以“纪兰精神”为代表的红色教育基地,具有一定旅游基础。因此以三大片区为主体依托,借助较好的发展基础,紧抓文旅时代新机遇,规划由单一景区为主的极点模式向泛景区化组团为主的网络开发模式转变,提高核心景区、群落式组团和重要发展轴线的带动作用,形成大集中、小分散、网络化的开发格局,构建层次清晰、结构合理、布局均衡的空间结构,形成“两轴·四区”的总体结构布局(见图2),大力发展以文旅产业为主导,包括中医药产业和现代特色农业在内的三大骨干产业。

图2 规划结构图

3.2.1 两轴

两轴,即滨水度假与特色文化体验轴、生态休闲与主题度假体验轴。以全县拟构建的“五纵七横”交通网络为载体,打造产业发展轴线,以轴串点,以点带面,带动沿线区域协同发展。其中:

1)滨水度假与特色文化体验轴。以太行水乡、西沟、风子岭为核心依托形成的南北向轴线。北起黄贝坪,南至石门口,覆盖北耽车乡王曲村等9个村、阳高乡河南滩村等7个村、石城镇崔家庄村等21个村、西沟乡石埠头村等5个村、杏城镇达驮村等11个村,常住人口为24518人,占示范区总人口的63.97%,总占地面积18617.04hm2.占示范区国土面积的53.24%。基于平顺县境内南北交通线形成的体验轴,连接太行水乡、西沟、风子岭三大主导区域,充分借助县域北部浊漳河河谷、西沟乡的地貌特色和气候条件,大力发展以山桃、山茱萸、连翘、党参、山桃、欧李等为主的中药材产业,以及北部河谷花椒产业、西部台地以西红柿为主的旱地蔬菜、优种核桃等现代特色农业,形成以滨水度假、特色农业、古建民俗、乡村旅游、文化体验、中医康养、森林旅游、雪度假为主要功能的生态文化旅游产业。

2)生态休闲与主题度假体验轴。长安高速是平顺县东西走向的交通大动脉,是连接县城和通天峡、天脊山、神龙湾三大重点区域的重要通廊。通天峡、天脊山、神龙湾作为平顺东侧重点发展片区,必将会以长安高速为连廊,成为横向轴线东部的重要端口,西向则延展至太焦高铁长治东站,将该轴线打造成为全县东西向旅游的主要联络线,覆盖东寺头乡管洞水村等13个村、虹梯关乡虹霓村等5个村,常住人口5436人,占示范区总人口的14.10%;总占地面积16400.67hm2.占示范区国土面积的46.90%。借助平顺县资源环境,在东南山区重点发展潞党参、连翘、黄芩、柴胡、山桃等为主的中药材产业,以及优质马铃薯等现代特色农业,形成以交通集散、城市休闲、峡谷观光、生态度假、民俗体验为主要功能的生态文化旅游产业。

3.2.2 四区

四区,即西沟劳模文化体验区、太行水乡滨水度假区、天峰峡谷寻幽览胜区、风子岭森林冰雪度假区。以资源组团式布局为基础,站在全域旅游化发展视角,本着调整存量为主,少量增量吸引的原则,优化全县旅游发展格局,形成四大产业片区各片区发展特色鲜明,功能互为补充,搭建示范区的主体骨架。其中:

1)西沟劳模文化体验区。以西沟乡北部为主体依托包括西沟村、三里湾村等村庄在内的区域范围。借助西沟丰富的旅游资源,以纪兰精神为代表的劳模文化为特色品牌重点发展文化体验、森林观光、农业休闲、中药材种植、红色主题度假等产业。

2)太行水乡滨水度假区。以太行水乡景区为主体依托的区域范围。景区沿浊漳河呈东西走向,沿途分布有众多文物古建、传统村落、自然景观等资源,未来发展中,通过梳理景观环境、增加亲水设施、构建精品民宿、丰富度假产品等方式,强化太行水乡旅游品牌,重点发展乡村旅游、滨水休闲、生态度假等产业,并充分发挥花椒等农业种植优势,坚持以市场为导向,做大做强花椒产业,并以特色小镇为抓手,成为区域经济由高速增长向高质量发展阶段转型的新增长空间,进一步拓宽农民增收渠道。3)天峰峡谷寻幽览胜区。以通天峡、天脊山、神龙湾为核心依托,包括虹霓村、挂壁公路、青龙洞、金灯寺、张家凹、秦光等在内的区域范围。充分发挥天峰峡谷及村落资源优势,重点发展生态观光、峡谷探险、乡村度假、文化休闲、采风摄影及中药材种植等产业。

4)风子岭森林冰雪度假区。以风子岭为核心依托整合周边散点资源的区域范围。充分发挥该片区的生态环境及气候优势,重点发展森林旅游和冰雪度假,成为撬动南部旅游发展的核心支点,弥补全县冬季旅游短板。同时借助东南山区独特地形地貌和小气候条件,大力发展中药材种植产业。(作者:胡毅)