本文以苏州高新区为案例,从产业与空间协同角度探寻产业升级和空间转型思路。从发展定位、产业布局、空间建设三方面分析了当前产业—空间发展中的若干问题,分宏观和微观两个层次解析了产业-空间的协同机制,认为产业与空间的双方互促是苏州开发区转型的核心内容。

产城融合背景下苏州开发区的挑战与机遇

一、苏州开发区产业发展与空间失衡问题

开发区转型的出发点在于产业转型升级,空间发展是产业转型最重要的响应要素。传统苏州开发区发展更强调推进工业经济快速增长,忽视了产业扩展的空间相关性,导致当前开发区大量空间问题中隐含着产业发展的矛盾。具体如下:

1.1 整体空间视角下产业定位与类型选择空间异构

从整体上来看,长期以来注重产业区的发展定位已经严重制约了苏州开发区整体功能发育,导致产业结构失衡,引发突出的产业与空间异构问题。首先,开发区整体产业结构亟待优化和提升。区内总体产业结构层次不高,传统产业仍占较大比重,高新技术产业有待进一步提升;第三产业发展相对滞后,生产性服务业普遍不发达,与制造业发展的关联度较低。其次,长期以来过于均质和分散的土地开发与产业发展,导致中心综合服务功能发展积弱,难以承载现代服务业功能的生长,“缺失服务性功能支撑”限制了开发区的转型。就高新区而言,工业用地比例偏高,公共设施用地比例相对偏低,且集中于片区东侧,外围城镇的服务设施更是不足,导致开发区在行政、金融等功能支撑方面服务不足,产业定位和空间发展发生严重异构。

1.2 渐进拼合式增长导致产业布局错位和空间无序

苏州开发区多以早期产业聚集区为基点,经过“工业组团—→工业区不断扩园—→工业新区”的发展历程,采取摊大饼、渐进拼合式的空间增长,导致产业布局板块化错位和空间布局无序。第一,产业板块分散化发展,生活功能和产业功能混杂。高新区自 1990 年开发建设至今经历了4次行政区划调整,空间无序扩张导致产业空间布局分散,板块经济明显,形成了“渐进拼合式”空间格局。第二,拼合式空间发展下工业区和生活区相互交错干扰,空间结构模糊,产业调整和空间整合优化的难度极大。如开发区内中心城区工厂与商住区犬牙交错;中心高密度开发与外围用地粗放建设并存;外围产业园区与早期各乡镇自办工业区相互交叉,建设密度、水平参差不齐,制约功能区的升级与发展。第三,开发区吞并周边乡镇用地,周边乡镇又互相占领,导致整体土地利用分散,外围产业用地不顾单位产出效益快速扩张,“城市蔓延”及“工业郊区化拓展”并存。

1.3 缺乏有效空间控制使生产、生活和生态发展失衡

苏州开发区转型面临的普遍问题是城镇化滞后于工业化发展,且城镇化质量不高。虽然空间已经城镇化,但社会空间城镇化水平依然低下。如苏州华侨商务城在短短五年内将城市化率提升42个百分点,短时间从“乡镇”向“城市”转变,三农问题伴随城市化进程逐步显现出。其次,多种空间管制和引导发展规划缺乏协调,涉及多个管理部门,超出了单一城市规划所能调控的范畴。由于产业推动下的用地开发速度过快,开发区现状人口和建设用地拓展规模已经偏离规划预期目标,原有规划的引导和控制作用难以有效发挥,有必要进行空间控制体制的整合。最后,开发区长期注重产业区的建设,多元化、分散化的发展,导致严峻的人居环境与生态建设问题。

二、产城融合对开发区转型的内在需求

产城融合的提出与我国开发区的发展密切相关,其要求开发区产业与城市功能融合、空间整合[17],从单纯的工业区向综合功能区转变,最后成为产城融合发展的新城区。从产业发展与空间的关系来看,不同产业类型对空间的需求不同,产业和城市空间的协调发展成为开发区转型发展的重要的内在需求[17]。在新型城镇化的政策背景下,产城融合的发展战略为开发区从城市边缘区的产业园区向具有城市功能的综合城区发展提供良好可靠的政策支撑和理论依据。因此,在产城融合导向下如何有效推进开发区产业和空间发展的双重转型,成为未来苏州经济建设的重要议题之一。

首先,随着国际产业转移层次不断提高,开发区进入新一轮产业转移和区域布局调整。在“科学发展观”及“开发区二次创业”等发展理念和相关政策决议要求下,开发区从原来粗放、外延的发展模式向“集约化、内涵化”的发展方式转变,亟待产业结构的二次重组。其次,开发区发展的空间布局由原先的分散式逐步转向经济和社会上具有密切联系的开发区集聚群。伴随着开发区群内连片式开发与行政区划变更,开发区内城乡建设用地高速增长,地域的要素结构、产业结构、空间结构等快速转型,城乡整体空间组织形式也开始由“核心+村镇集聚区”向“核心+外围混合发展区”转变。最后,在由“区”向“城”转化的过程中,在功能完善与产业定位、空间规模与周边地区的良性关系、人口集聚等方面提出了更高的要求。基于政府政策推动与外力导向性发展的开发模式面临着定位和导向的转换,开发区面临着复合功能导向下的内生转型需求。

苏州开发区产业-空间转型的协同机制分析

开发区转型的核心是产业转型,现有空间问题隐含着产业定位、结构、布局等方面的问题[20]。产城融合导向下,开发区转型首先要转变原有的“拼合式”发展路径,明确从较单一的“产业区”向综合“城区”转型,其中产业和空间的协调关系是重点与难点。产业的转型并非单指传统的第二产业,也包含新兴产业(如创意产业)、生产性服务业和生活性服务业。空间也不单指土地空间资源,更包括了广义的社会空间。更为宽泛的产业和空间多种要素在空间上交织,构成产业和空间的“协同机制”。

一、多元动力的产业与空间作用机制

开发区空间演变不仅是产业经济条件主导下的空间映射,更融合了区域发展和内在社会人口条件的复杂变化,是多元动力作用的宏观表现。由“产业发展的工业化推动、区域空间大都市区化和人口转移形成的非农化”三者相互交织,构成苏州开发区产业和空间交互的发展动力机制。首先,开发区的发展动力“混合”了省、市和镇村级工业园的多主体工业化发展动力。依靠资本投入的工业化发展,不仅对产业空间产生巨大作用,也影响着社会生活。其次,大都市区作为城市地域空间形态演化的高级形式②,反映出中心城区对区域社会经济生活的辐射作用不断增强,这种由上而下的城市功能外溢引发了开发区产业类型走向复杂化和高端化,也使空间呈现出波浪推进的扩张效果。最后,人口转移的非农化对开发区产业和空间演化起到重要作用。主要包括早期由于用地征收造成的本地农村人口非农化和外来务工人员就地城市化,两者均为“不完全城市化”。

二、产业-空间转型作用的协同机制

进一步总结产业与空间作用的机制,确定产业定位不仅是产业功能结构明晰化,也是一种空间结构,是相似功能的空间聚集形成不同专业化分工,推动空间和用地结构重组。因此,产业定位和结构的调整,必将带来开发区空间结构的策应性转变。反之,空间条件的变化也将引发产业的结构性调整,即“产业和空间相互作用的协同机制”。产业转型对空间的作用主要集中在产业结构调整及相应的空间变化,包括两个层面,一是宏观层面的三产结构梯度调整推进空间结构的快速演进;二是微观层面生产型产业的升级换代,尤其是新兴的产业类型对空间提出了更高的需求。

2.1 宏观层面解析

宏观层面的产业结构梯度调整是指第一二三产业间所构成的产业能级层次,根据资源禀赋和土地价值的梯度分布,在空间上表现为由中心到边缘的地价梯度变化。在苏州开发区,产业结构的升级促进城市化模式、空间地域形态的有序变化:一方面开发区转型中区域中心职能塑造依赖于产业梯度的形成,动力来源于经济的持续高速发展与区域规模的扩大,而这种产业结构的调整必将作用于空间结构;另一方面在未来产业发展的竞争下,企业间将形成紧密、集群化的梯度调整格局,其产业梯度调整通过空间载体来实现,体现在产业集群的产生并直接作用于开发区的土地空间结构和社会空间结构。

进一步分析发现,现代服务业的集中会提升区域土地级差,推动地租和地价上升,进而产生极化效应和挤出效应。其流程一般为:现代服务业要素集聚→产生规模和极化效应→对城市中心的土地需求急剧增加→土地价值升值→发生挤出效应(将无法承受这一地租或地价的经济部门挤出中心区域)→新的现代服务业要素流入——加速集聚。因此,开发区的转型必须关注产业结构调整的扩散作用及其所形成的空间重组,转型中产业分工与现代服务业集聚将推动开发区的空间一体化。

2.2 微观层面解析

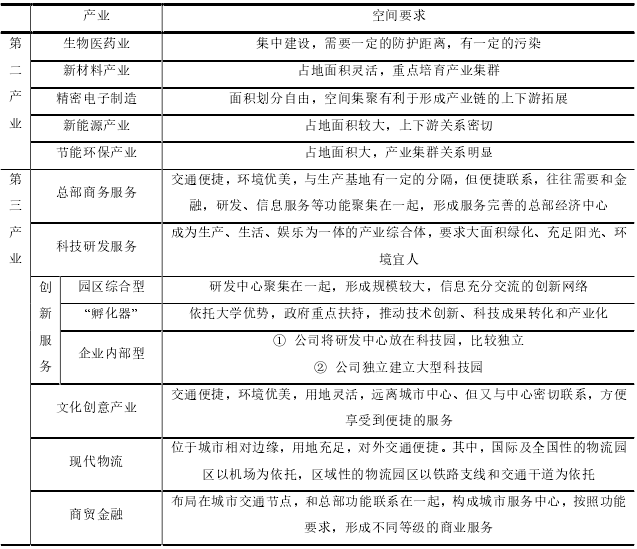

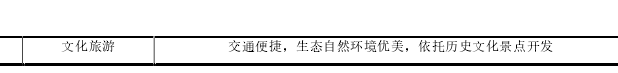

产业升级换代的影响主要集中在微观空间,其协同机制表现在两个方面:一是转型升级的推动模式与空间联系更为紧密。相关研究认为产业转型升级的推动模式主要包括政府强力推动和企业推动两种,无论是政府运用政策财税手段强力推动产业提升的模式,还是企业家出于对于市场的把握来自发进行产业升级,都可以通过重点调整空间结构,安排土地利用和空间引导产业的梯度升级和转移,使政府和企业形成“双赢”局面:通过战略性控制与整体性土地置换,获得充足的土地进行区域性商务中心的建设,而置换出的产业可以在新扩空间中妥善安置。二是新兴产业类型不断增多,对空间的要求更具体,形成更复杂的空间使用效果。针对第二和第三产业,选取国家主导的若干战略性新兴产业和部分现代服务业,对其产业空间布局要求进行梳理(表 1)。可以看出新的产业类型从空间布局、交通、环境、物业类型等多方面提出了更为微观的要求。(作者:徐家明,雷诚,葛思蒙)

表 1 开发区新兴产业空间布局要求表