超长期特别国债作为国家稳经济、促发展的重要政策工具,其资金投向聚焦“十四五”规划重大工程、新型基础设施、保障性安居工程等领域,对企业而言既是机遇也是挑战。然而,从近年申报实践看,企业自主申报过程中面临多重隐性门槛,需精准破解政策传导中的“最后一公里”障碍。

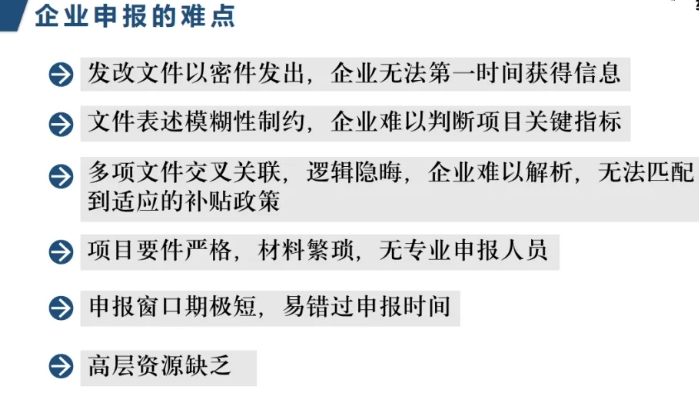

一、政策信息获取滞后:密件机制下的信息差困境

超长期特别国债申报通知多以“密件”形式印发,仅通过内部渠道传达至地方发改部门或特定行业主管部门。企业难以通过公开平台(如国家发改委官网、政务系统)第一时间获取申报细则,导致前期项目储备、论证与政策窗口期严重错位。例如,2023年某领域特别国债申报文件下发至省级发改部门后,基层企业需等待市级转发方可知悉,部分企业因信息传递链条过长,错过项目预研黄金期。

二、政策表述模糊化:关键指标判断失据

发改系统申报文件常采用“重大战略契合度”“综合效益显著”“区域协调发展支撑”等定性表述,缺乏可量化的硬性指标(如投资强度阈值、收益覆盖倍数等)。企业对“契合度”“显著性”的理解易偏离政策意图,导致项目定位偏差。例如,某企业申报“新基建”专项时,将常规数据中心项目包装为“东数西算”节点工程,但因未明确与国家算力网络的衔接方案,最终未获通过。

三、多文件交叉关联:政策逻辑解码难度大

超长期特别国债申报需同时满足发改、财政、行业主管等多部门要求,政策文件间存在隐性关联。例如,项目需符合《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》(发改基础〔2021〕1301号),同时满足财政部《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》(财预〔2021〕61号)中关于收益自平衡的要求,但文件间未明确“交叉条款”的优先级,企业易遗漏土地审批、环评备案等隐性前置条件。

四、要件要求严苛:专业化申报能力短板

申报材料涵盖可行性研究报告、资金平衡方案、绩效目标表、用地/用能预审意见等20余项要件,对专业性要求极高。例如,资金平衡方案需基于项目全生命周期现金流测算,明确“自求平衡”路径,中小企业普遍缺乏专业财务顾问支持;可行性研究报告需深度对接国债资金使用规范,部分企业仅提供常规项目方案,导致评审时被认定为“要件不实”。

五、窗口期压缩:申报时效性挑战加剧

超长期特别国债申报窗口期通常为10-15个工作日,且要求“一次性申报、逾期不候”。企业需在短时间内完成项目筛选、材料编制、部门联审等流程,中小企业因缺乏专职申报人员,常出现“材料反复修改、错过提交节点”问题。2022年某省数据显示,超60%未通过项目系因申报材料逾期或格式不规范被退回。

六、资源对接壁垒:高层沟通渠道缺失

部分企业因缺乏与发改、财政等部门的常态化沟通机制,难以在申报前获取“政策预指导”。例如,某新能源项目企业计划申报“绿色低碳”专项,但因未提前咨询主管部门对“碳减排效益”的具体核算标准,导致项目设计中碳汇测算方法不符合要求,最终未能入库。

结语

超长期特别国债申报难点的核心,是政策传导机制与企业实操能力之间的结构性矛盾。企业需强化“政策跟踪-团队建设-资源整合”三位一体能力:一方面通过行业协会、政策服务平台(如国家发改委政务服务网)动态捕捉信息;另一方面组建包含财务、法律、行业专家的复合型申报团队;同时借助第三方专业机构弥补资源短板,方能在政策机遇中实现“精准申报、高效落地”。