城乡互动视角下的长三角地区村庄布局规划编制方案(附吴江区的规划实践)

吴江区是长三角一体化示范区三大片区之一,也是长三角地区经济最为发达、城乡互动最为紧密的地区之一。吴江区村庄布局规划在全面认知村庄发展特征的基础上,落实长三角一体化示范区的发展要求,立足城乡互动关系的多个维度认知,从优化城乡空间格局、强化城乡产业互动、加强生态文化保护等多方面开展系统研究,并进一步建立了城乡互动视角下的村庄差别化发展路径评价机制,从而形成村庄布局规划编制的新方法。

一、村庄特征分析

围绕人与地、城与乡、要素与空间的关系,对吴江区211个行政村2400余个自然村开展了详细的乡村调查,并结合第三次国土空间调查与相关基础资料,形成对现状村庄发展的全面认识。

1.1 国土空间格局

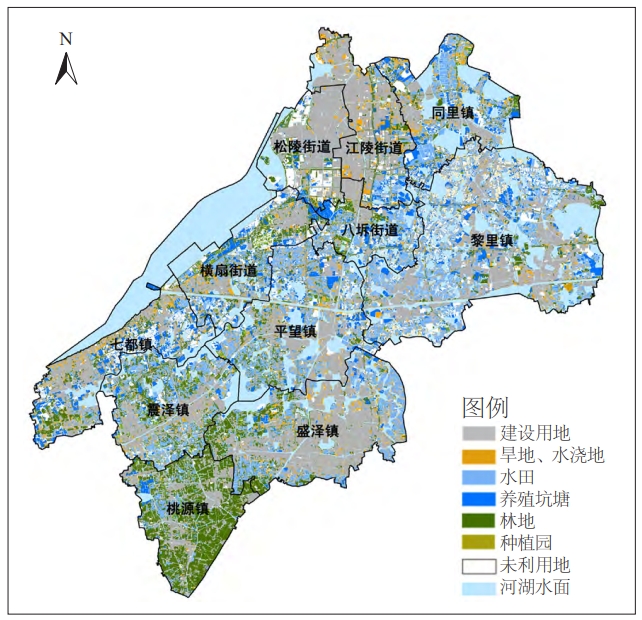

吴江区地处太湖平原,境内湖荡星罗棋布,河港纵横交错。在长期的水陆变迁,以及先人治水、农耕实践过程中,逐步形成了多样性的国土空间地域特征(见图1)。吴江太湖新城、江陵街道和同里镇北端所处的东北部区域,地势平坦,河港交错,城镇连片,耕地成片,为典型的水网平原地区;同里镇南端、黎里镇、平望镇所在的中部区域,地势低洼,湖荡遍布,水田相间,形成了贯通东西的水网湖荡地带;横扇街道与七都镇所处的南太湖地区,采取滨湖沿河构圩的形式,河流众多且越靠近太湖愈细密,呈密齿梳状分布,千港万溇流入太湖,串联众多横塘和漾荡,形成了独特的溇港圩田地域风貌;桃源镇所处的吴江南部区域,森林繁茂,林荫掩映,呈现林地平原地貌特征。

图1 吴江区自然地理格局

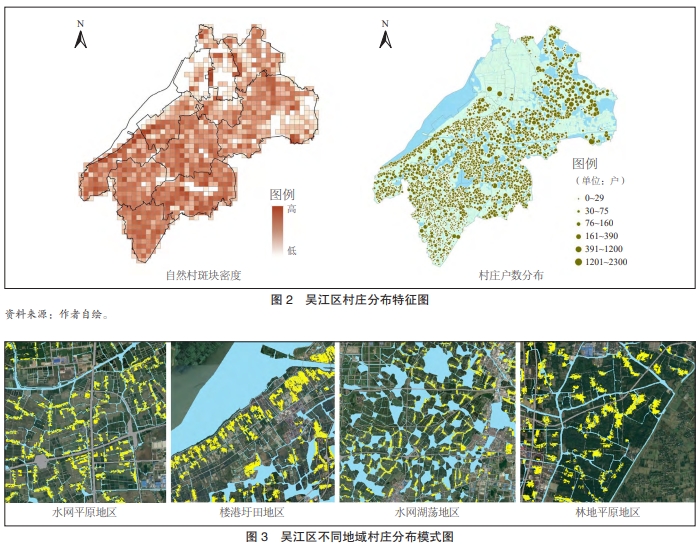

1.2 村庄分布形态

吴江区丰富的国土空间地形地貌塑造了多样化的农业生产功能与水—田—村空间组织关系,进而形成了差异化的村庄分布形态,村庄分布整体呈现西密东疏、南北差异的特点(见图2、图3)。东北部水网平原地区,村庄与农田、河港相间分布,形成一望无垠的大地田园景观;中部湖荡地区,村庄多沿河临荡分布,空间肌理依水环田、自然错落,村庄规模较大,集聚程度高;西部溇港地区,太湖水网支脉众多,村庄临溇港呈条带状平行布局,受地形地貌、传统农业的影响,布局较为分散,村庄规模较小;南部林地区域,农村家家户户种苗木,村落穿插其间,若隐若现,形成“日不见村、夜不见灯”的独特空间景观特征,村庄多呈小规模、松散式的团块状分布。

1.3 城乡社会关系

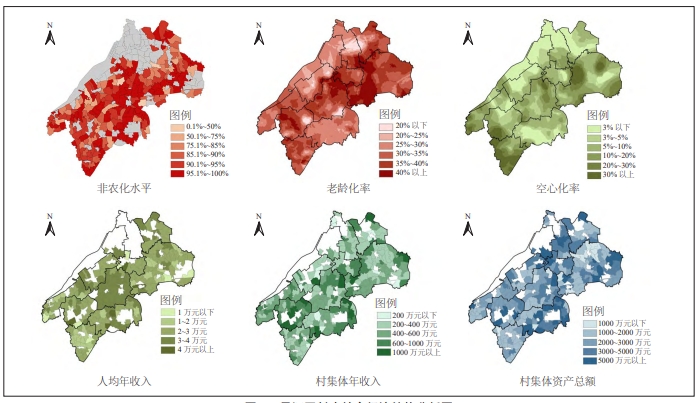

吴江区乡村社会经济结构呈现出典型的苏南模式特点,工业化对乡村社会经济形态影响深远(见图4)。在发达的工业经济带动下,“离土不离乡”的特征鲜明,全区有过半行政村的农村人口非农就业比例已超过80%,大部分农田已流转,由本村或外地大户承包进行规模化种植或养殖,人与土地已脱离了传统意义上的农耕依附关系。不同水平的工业经济形成了地区差异的城镇化特征,对于工业发达的城镇,如同里镇、盛泽镇等,乡镇工业对农村人口的本地就业吸纳性强,村民虽然生活在农村里,但实际生活、就业方式已类似城镇,生活条件较好,已适应了“进厂不进城”的生活方式,因此城镇化意愿不高,村庄空心化程度整体较低;而对于工业发育薄弱的城镇,如桃源镇,农村人口流失较多,存在更为严重的空心化与老龄化问题,村民往往有较高的城镇化意愿,希望通过进城生活,改善就业与居住条件。此外,不同水平的发展基础也造就了差异巨大的村集体经济条件,既产生了村集体收入超过千万的经济强村,也有一些经济相对薄弱的村庄。

图4 吴江区村庄社会经济结构分析图

1.4 生态文化资源

吴江区位于太湖之滨、吴根越角之地,具有丰富的林田湖水草等自然资源,形成千河百湖、城水相依的生态特色,是江南水乡的典型代表。同时,吴江历史文化悠久,孕育了数座千年古镇与星罗棋布的村庄聚落,形成了旖旎的水乡文化、秀丽的农桑文化、璀璨的丝绸文化等融合辉映的吴文化,享有“鱼米之乡,丝绸之府,文物之邦”的称誉。依托生态、文化方面形成的独特价值,并在政府、市场与村民等多方的共同建设治理下,吴江乡村地区与城市地区的功能互动正在不断加强,例如环长漾、同里现代农业示范区等区域已成为城市居民休闲度假、观光体验、科普教育的重要目的地,并逐渐吸引各类民宿及休闲消费设施、创新创业人群的不断集聚。

二、重构城乡空间互动格局

2.1 强化刚性管控约束,夯实生态保护本底

加强与国土空间规划的衔接与传导,落实上位规划确定的生态保护红线、永久基本农田及城镇开发边界等刚性管控边界,通过城市与乡村地区空间关系的多元化分析,明确处于城镇空间、生态空间、农业空间等不同空间地域中村庄的差别化发展要求,促进城乡空间重构与村庄布局优化。

2.2 打造村庄连片发展区域,形成农文旅融合发展合力

规划对村庄生态、文化资源禀赋进行深入挖掘,并识别出各具特色的村庄价值,重点突出各个地域空间里村庄的多样性与独特性。以彰显地域空间特色、强化城乡互动功能为导向,构建“两带、两廊、多片”的村庄发展新格局。规划强调了村与村的资源整合与互动,即对于地理位置邻近、资源禀赋集中、价值特色突出的村庄群落,摒弃单打独斗、各自建设的传统方式,转而采用连片化发展的模式,通过统一规划、统筹打造,优化要素配置,引导资源集中投放,做大做强农文旅融合的产业功能,打造要素相对集中、功能互补、特色突出的标志性村庄片区。

以黎里镇环元荡片区为例,该片区紧邻上海及苏州两大都市区,同时又位于汾湖高新区内,与城市的空间关系已较为紧密。片区内湖荡河港密布,生态环境良好,同时鱼塘众多,保留有较为完整的圩田格局,村庄依河而建,错落分布,东联村、元荡村滨湖依水,三好村环田顺水,“水系—居所—耕地”相互依存,形成了典型的江南水乡肌理特色;农业以规模种植与特色养殖并重,特色品牌正在形成;莼鲈之思、古法捕鱼等乡村历史文化价值突出。为突出该区域的价值特色,提升村庄发展竞争力与吸引力,进一步强化城乡互动,规划提出联合元荡村、东联村、三好村3个行政村共计15个自然村,共同打造环元荡美丽乡村群,通过串点成线、连线成面的方式,实现特色村庄连片化发展。

三、加强城乡产业互动,促进村庄差异化、特色化发展

根据全区国土空间地形地貌特点,建立相匹配的产业空间布局,促进自然资源的合理利用。根据水网平原、溇港圩田、水网湖荡、林地平原及城郊地带等不同地域空间适宜产业的发展需求,以及生产要素的组织特点,划分产业功能分区,针对适宜性的产业功能制定差别化的村庄布局策略,实现乡村空间与城市空间、生态空间最大化的产业功能互动。

四、明确村庄多元化发展路径

3.1 差别化的村庄定位

充分尊重镇、村意愿诉求,采用自上而下和自下而上相结合的方式进行村庄分类,一方面适应城乡互动多个维度的趋势要求,另一方面综合考虑各自然村的城乡区位关系、村庄集聚条件、社会经济基础、物质空间环境和生态文化资源等多方面的特性,建立综合评价体系进行综合判别,明确差别化的发展定位。经综合评定,确定集聚提升类村庄164个,原则上每个行政村一个,承担村级公共服务,完善各类配套设施,规模较大行政村适度增配;特色保护类村庄111个,强调特色发展,一村一品,空间布局以点成线、抱团发展;城郊融合类村庄34个,空间分布近城近镇,为城镇提供差别化服务配套;其他一般村庄581个,视未来发展确定拆或留;其余村庄列为搬迁撤并类村庄,分批次、按近远期实施时序开展搬迁撤并。

3.2 差别化的要素配置

遵循城乡互补、协同分工的原则,按照不同的服务人群、不同的城乡区位关系来制定差别化的村庄配套服务策略,形成体系完善、配置齐全、特色突出的城乡公共服务设施网络。规划提出,服务于本村村民日常生活需要的公益性设施,以村民的使用便捷性为原则进行配置,根据规划服务人口规模的不同,按照“综合级—基本级”两级配建,相邻村庄结合服务半径要求可统一配置,避免重复建设;服务于外来游客的旅游与休闲服务设施,重点结合特色村庄设置,尽可能利用存量用地,做到高效集约;对适宜连片化布局的村庄区域,鼓励打破行政村边界,进行跨区域统筹配置。根据不同村庄类型,明确差别化的村庄设施配套要求。

四、结语

本文以吴江区为例,基于对新时期长三角地区城乡互动关系发展趋势的多维度分析,形成了村庄布局规划编制的新方法。由于乡村问题涉及方方面面,纷繁复杂,村庄布局规划需要考虑与协调的因素众多,受制于发展的不确定性与认知的局限性,任何一版规划都不可能是终极规划,而是特定阶段的适应性规划。为应对形势的不断变化,建立动态更新与长效实施机制是保持规划科学性的关键所在,为此需要结合未来空间规划的改革,开展进一步探索。(作者:曹子威)